Resumen: Jesús Gardea narrador chihuahuense de finales del siglo XX junto con otros escritores fronterizos, instauran en la historia literaria de la cultura mexicana, lo que se ha denominado la literatura del desierto. La identificación con el lugar, el espacio físico referido en la ficción refuerza una seña de identidad, como si la narración obedeciera a una necesidad de articular el paisaje al propio ser, como una prolongación de sí mismo. La Literatura del Norte y en particular, la denominada literatura del desierto expresa la problemática del hombre contemporáneo frente a los procesos globalizadores, una agobiante posmodernidad que somete la condición humana a las vicisitudes de la existencia. Un acercamiento a la narrativa de Gardea permitirá dilucidar la manera en que la literatura otorga a través del lenguaje y de la ficción, las señas de identidad que le son inherentes a una región, que, en este caso, alude al norte de México. En este trabajo se busca explorar las posibilidades de análisis de la geocrítica de Bertrand Westphal como una cartografía para el estudio del espacio literario en la obra narrativa del escritor chihuahuense Jesús Gardea. Se pretende aplicar los principios teóricos y metodológicos de la geocrítica al estudio de Placeres en tanto espacio ficcional, un “mundo posible” con un fuerte valor simbólico que refiere la realidad del norte de México a partir de una cartografía narrativa que refleja la problemática del hombre contemporáneo en relación con el espacio, el lugar y el territorio, uniendo así la crítica literaria entre la geografía y la literatura.

Palabras clave: cartografía narrativa, espacio literario, mundos posibles, geocrítica.

El espacio literario como cartografía narrativa

Un paisaje no es la descripción,

más o menos acertada,

de lo que ven nuestros ojos,

sino la revelación de lo que está atrás

de las apariencias visuales.

Un paisaje nunca está referido a sí mismo,

sino a otra cosa, a un más allá.

Es una metafísica, una religión,

un ideal del hombre y el cosmos.

Octavio Paz.

Jesús Gardea, escritor chihuahuense, edifica el mundo de Placeres, un espacio que más allá de una topografía cuyo referente es su natal Delicias, construye una cartografía narrativa donde los personajes transitan por diferentes parajes y atmósferas que vislumbran las complejidades de la naturaleza humana sumidas en la aridez del llano y el desierto. Placeres en el universo ficcional de Gardea es una muestra evidente de la fundación del espacio en la literatura hispanoamericana, una cartografía narrativa cargada de símbolos con los que se identifica y la forma como la naturaleza se ha transformado en el “topos” y que se verbaliza artísticamente en el “logos” desde la propuesta que esboza Fernando Aínsa (2006) en torno a una geopoética latinoamericana. Placeres es la atmósfera y espacio que cobija a sus pobladores, pero a su vez se erige como un personaje más en el mundo construido. Más allá de la imagen estática del espacio geográfico, es una imagen dinámica que, imbuida de elementos simbólicos, propicia la edificación de una geopoética. Una cartografía literaria que conlleva una poética de la desolación y que hace de Jesús Gardea uno de los novelistas medulares en la denominada Literatura del Norte o literatura del desierto en el México de fines de siglo XX.

El intento creador del escritor de proyectar en la narrativa una cartografía, obedece al afán de hacer sentido o de darle forma al mundo para que se vuelva legible. En esta interacción que se realiza en la operación de leer, diversas son las rutas que se trazan según este mapeo. Si el escritor es el cartógrafo, el crítico es un navegante, como lo ha señalado Robert Tally (2012) quien traza a su vez nuevos mapas en el proceso de recorrer el texto, la narrativa que ha sido configurada como un acto espacialmente simbólico. Bien ha señalado Bertrand Westphal (2007), al enfatizar las relaciones entre la escritura y la geografía, que el espacio literario es, a fin de cuentas, un espacio real, material y geográfico, imaginado y representado por un lenguaje. Identificar entonces las coordenadas de esta cartografía literaria será la única forma posible para navegar y transitar por las obras literarias, tratando de descifrar el sentido o la forma en que las narrativas intentan darle forma al mundo en cuestiones de significación.

Fernando Aínsa (2006) al hablar de una geopoética latinoamericana señala que el espacio americano apareció desde el primer momento a los ojos de Occidente como un lugar para el despliegue de un prodigioso imaginario geográfico que ha tenido como referentes, la selva, la pampa, las altas cordilleras, el llano, el desierto o las grandes urbes, en un afanoso proceso de bautizar la realidad, es decir, ir de un proceso del topos al logos, edificando palabras nuevas con apasionantes grafías que han hecho inteligible el propósito de descubrimiento y de conquista de la América indómita. Por ello, las cartografías literarias de esta geopoética latinoamericana se sustentan en estos “mapas narrativos” que cumplen la función de ser una imagen y representación del mundo, pero también un instrumento de descubrimiento y conquista. El escritor como cartógrafo va integrando conjuntos simbólicos con un sentido común, un mundo de significaciones suficiente para permitir tanto la reconstrucción de espacios de origen, como la recuperación de un lugar privilegiado del “habitar”. De ahí que se puede aseverar que la geografía es una metáfora, en tanto que representa hechos sociales y existencialmente relevantes bajo la forma de la abstracción de un territorio (Tally 2008).

Desde una conceptualización estrictamente literaria de la geopoética y según la postura de Franco Moretti (2000), habría que señalar también la correspondencia entre la cuestión de género y la del espacio. Según Moretti, cada género literario tiene su geografía, su geometría prescrita. Sugiere que las características formales de una obra informan la imagen de los lugares que ella propone “des formes différentes habitent des espaces différents”[1] (43) y que recíprocamente, los lugares aludidos por la ficción influyen sobre la escritura “les choix stylistiques sont liés à la position géographique: l’espace agit sur le style (…). L’espace et les figures s’entremêlent[2] (52) y sobre el contenido del relato chaque espace détermine, ou tout au moins, encourage, un type d’histoire différent (…). Dans le roman moderne, ce qui se produit dépend étroitement de l’endroit où cela se passe” [3] (83).

El promover entonces una geocrítica en torno al estudio del espacio o la cartografía literaria, no es más que esbozar una poética donde el objeto ya no será el examen de las representaciones del espacio en la literatura, sino las interacciones entre los espacios humanos y la literatura, una mejor contribución a la determinación de las identidades culturales. La geocrítica se propone estudiar no solamente una relación unilateral (espacio-literatura), sino una dialéctica verdadera (espacio-literatura-espacio) que implica que el espacio se transforma en función del texto que anteriormente lo había asimilado. Las relaciones entre literatura y los espacios humanos no son entonces fijas, sino perfectamente dinámicas. El espacio traspasado a la literatura influye en la representación del espacio real (referencial), y sobre este espacio se activarán algunas virtualidades ignoradas a donde se reorientará la lectura.

En el contexto literario, los autores pueden elaborar una cartografía de los espacios sociales de su mundo, reacomodarlos a través de la palabra poética y otorgarle un sentido particular. El lector geocrítico lee los mapas ficcionales trazados por el autor, recorriendo a su manera, apelando a un procedimiento de una cartografía cognitiva y de unas teorías espaciales, con la finalidad de analizar la producción del espacio dentro de la obra literaria. Es así, que se establece la dinámica o el proceso dialéctico que transita de la cartografía literaria a la geopoética del espacio.

Si el espacio literario en la narrativa contemporánea puede ser interpretado a la luz de una geopoética, esto conlleva también a contemplarlo como una cartografía. La narrativa en sí es una forma de trazar un mapa, organizando la información obtenida de la vida en abstracto para obtener patrones reconocibles, bajo el entendido que el producto final es ficticio, una mera representación de espacio y lugar, cuya función es ayudar al “espectador” o cartógrafo, lector o escritor, a hacer sentido del mundo. En Maps of the Imagination, Peter Turchi (2004) establece que toda forma de escritura es cartográfica hasta cierto punto, pero que narrar es esencialmente una forma de trazar mapas, de orientarse y orientar a los lectores en un espacio concreto. El narrador, como el cartógrafo, determina las fronteras del espacio que será representado, elige qué elementos serán incluidos, establece el alcance y la escala, y así sucesivamente. En la producción narrativa, el autor también produce el mapa de espacio, conectando al lector con el universo de la ficción. La narrativa es, por tanto, un acto espacialmente simbólico, en tanto que establece una cartografía literaria para el lector.

La literatura del desierto: seña de identidad del norte de México.

Todo espacio que se crea en el espacio del texto instaura una

gravitación, precipita y cristaliza sentimientos,

comportamientos, gestos y presencias

que le otorgan su propia densidad

en lo que es la continuidad exterior del espacio mental.

En resumen, en la creación de lo que es un espacio estético.

(…) Donde termina un espacio real, empieza el de la creación.

Fernando Aínsa.

La narrativa actual incide en una de las preocupaciones más transcendentales del pensamiento moderno, haciendo girar las historias en torno al individuo y al espacio —urbano generalmente—, es decir, al hombre y al medio que comúnmente éste habita. Es cierto que los personajes suelen configurar el eje de las historias, pero el reflejo de su existencia no tendría el alcance deseado por los escritores de no ser por la riqueza textual proporcionada por el protagonismo del espacio en que estos viven, es decir, del marco ambiental urbano, y en ocasiones rural, que pone de manifiesto la relevancia significativa de los pequeños mundos recreados. Así, dirá Natalia Álvarez Méndez (2003), aunque los autores persigan mostrar la psicología y la vida de sus personajes, necesitan para ello servirse del lenguaje de las relaciones espaciales para reflejar ese complejo microcosmos de experiencias entretejidas (567-568).

El norte de México, tierra inhóspita y bárbara, se convierte a finales del siglo XX, en una topografía que más allá de circunscribirse al paisaje realista, se resignifica en la configuración de espacios simbólicos, de mundos imaginarios que constituyen una cartografía narrativa fincada en referentes geográficos que dibujan la realidad de un México desconocido cuyo protagonismo no había emergido en la esfera literaria de nuestro país. Ubicarse en el norte de México, literariamente hablando, no sólo es reconocer una perspectiva estética de la realidad geográfica, es una invitación a contemplar otra faz de nuestro convulso país que sirve como referente y como mundo posible para problematizar las vicisitudes del hombre posmoderno, más allá de cualquier atadura regionalista, desprovisto de elementos pintorescos o costumbristas, pero sí otorgándole una cuña de identidad que rescata la soterrada condición humana. Los escritores norteños, entre los que destaca la figura del chihuahuense Jesús Gardea, fueron forjadores de un legado cuya narrativa posibilitó la ubicación y resignificación del norte de México en el ámbito cultural y que le ha dado a la literatura una veta que ha sido consolidada por escritores de la frontera, de la narcoliteratura y de la literatura de la violencia.

La Literatura del Norte es la expresión de los valores culturales de una región y en este sentido, la narrativa de Jesús Gardea proyecta una visión particular de la cultura del llano chihuahuense. La creación de mundos imaginarios como Placeres está fuertemente enraizada en la referencia geográfica chihuahuense y revelan cómo la vida del hombre moderno se ha visto amenazada por situaciones que tienden a producir la disgregación de la identidad. La soledad se presenta como el hilo conductor de la existencia, al tiempo que las pertenencias sociales tienden a diluirse y la identidad se ve eclipsada por una existencia sin sentido.

Víctor Barrera Enderle (2014) explora el significado implícito cuando nos referimos a la Literatura del Norte. Desde una perspectiva geográfica, argumenta el crítico regiomontano, el norte ha sido calificado con adjetivos determinantes como una zona desértica, desolada, lejana, agreste, fronteriza, extremosa, polvorienta, violenta. Un lugar que se ha definido en oposición a algo exterior: el centro del país, el sur de Estados Unidos. Quizá por ello, la determinación geográfica le impuso a esta literatura, un tono exaltado en la confección del relato de la identidad regional (52).

Por otro lado, dentro de la topografía norteña, emerge un espacio físico, aún más delimitado y que encierra un mundo simbólico, donde la ficción cobija la develación de una serie de problemáticas sociales, estéticas y filosóficas, al pretender horadar en los recovecos más profundos del hombre, en relación no sólo con su entorno, sino también con su condición de estar en el mundo. Es así como la imagen del desierto irrumpe no sólo cómo un paisaje más, sino como un escenario que se irá metamorfoseando en ambientes, fuerzas temáticas e incluso, en una especie de personaje que arropa y encarna a las figuras que habitan en las cartografías narrativas que serán fabuladas por los escritores norteños.

Según enfatiza Miguel Rodríguez Lozano (2003), los escritores norteños contemplan el desierto no sólo desde fuera, sino también, pudiera decirse, desde dentro, y lo ven como paisaje o como agente propulsor de historias, temas y sensaciones. Gerardo Cornejo, Jesús Gardea, Daniel Sada, Ricardo Elizondo por citar a algunos nombres, han construido varias de sus historias a partir de la presencia del desierto que explícita o implícitamente se convierte no pocas veces en parte trascendente de lo que se cuenta. No por ello, y considerando la producción literaria del norte, explica Rodríguez Lozano, existe una literatura exclusiva y dedicada únicamente al desierto, en cuanto que la misma diversidad del espacio desértico, más que restringir, pluraliza los efectos estéticos. De ahí que la majestuosidad del desierto varía de un autor a otro y que, más que el desierto concreto, el clima árido y el sol sean la guía estructural-ambiental de las obras. En este sentido, el desierto cumple varias opciones en las propuestas estéticas de los criterios y ante los posibles lectores. El desierto se encuentra entre los extremos del bien y el mal, de lo feo y de lo bello, de la vida y la muerte, de lo conocido y lo desconocido, de lo ya visto y lo inesperado. Todo ello acentuado por esas vastas extensiones en las que el clima no da pie a concesiones, ni a exquisiteces de ningún tipo.

(…) el desierto no se reduce en cuanto tema o paisaje, más bien se extienden sus posibilidades para fortuna de la literatura y del lector (…) Todos han hecho del desierto un lugar que es posible disfrutar literariamente, con o sin las sofocaciones que en la realidad puede causar dicho paisaje (Trujillo 2004, 538-539).

La identificación con el lugar, el espacio físico referido en la ficción refuerza una seña de identidad como si la narración obedeciera a una necesidad de articular el paisaje al propio ser, como una prolongación de sí mismo. La Literatura del Norte y en particular, la denominada literatura del desierto expresa la problemática del hombre contemporáneo frente a los procesos globalizadores, una agobiante posmodernidad que somete a la condición humana a las vicisitudes de la existencia. Pese a ello y como dice Eduardo Antonio Parra:

El norte de México no es simple geografía: hay en él un simple devenir muy distinto al que registra la historia del centro del país; una manera de pensar, de sentir, de actuar y de hablar derivadas de ese mismo devenir y de la lucha constante contra el medio y contra la cultura de los gringos, extraña y absorbente. (Guzmán, 2009, p. 31)

Esta franja fronteriza cobra personalidad propia y muestra diferencias sustanciales del modo de ser del mexicano que habita en la capital del país. Esto puede apreciarse no solo en la manera en cómo se relaciona con la naturaleza que suele ser un paraje con un clima extremoso que incita a sus pobladores a sortear sus inclemencias, sino también en un carácter y una forma de ver la vida con más temple de ánimo para desafiar los retos cotidianos, mismo que pueden percibirse en su forma de vestir, de hablar y en sus relaciones humana. Continúa Parra, afirmando que:

(El Norte) No es un espacio geográfico-cultural homogéneo, el norte de México no es sólo uno, sino muchos, y cada una de sus zonas geográficas y literarias posee cualidades propias, aunque corra entre la obra de nuestros escritores un cierto aire de familias. (Gewecke 2012, 111-127)

En este Norte Mexicano también se da la pluralidad que incorpora la frontera, los parajes serranos, el llano y el desierto. Pese a estas peculiaridades topográficas, es fácil identificar estos territorios comunes, como los denomina Parra “aire de familias” que muestran un parentesco cultural por el solo hecho de habitar en esta latitud norteña.

Una aproximación crítica a la narrativa de Jesús Gardea nos permite vislumbrar la manera en cómo la oleada de escritores pertenecientes a la ya canónica literatura del desierto, han hecho del Norte una presencia topográfica que se aleja de la imagen plástica del paisaje, convirtiéndolo en una figura con mayor fuerza semántica y que traza una cartografía narrativa en las esferas de la ficción, lo que permite al lector, transitar y recorrer espacios simbólicos, mundos imaginarios que proyectan la problemática del hombre contemporáneo, más allá de la referencialidad geográfica a la que pertenecen.

Jesús Gardea, fabulador de Placeres.[4]

A lo largo de toda su obra, tanto en poesía, como en el cuento y la novela, Jesús Gardea ha utilizado el espacio como la configuración de las atmósferas de amargura y desencanto que envuelven un paisaje desolado y árido. Con un denso lirismo en el discurso construye un recurso para presentar la abrasadora geografía del norte de México. Dueño de una voz parca y evocadora, de una prosa pausada y certera consigue una belleza hosca emparentada sin lugar a duda por el vínculo tan particular que establece con la naturaleza árida del llano chihuahuense. Es por ello, y como lo ha expresado Vicente Francisco Torres (2012), que sus libros están llenos de “interrogantes, luces, ecos, silencios, fríos, vientos y sopores, una prosa que, aunque pueda calificarse de opresiva y misteriosa, no deja ante todo de ser bella en su expresión” (143). Desde su primera novela, La canción de las mulas muertas (1981), el espacio, Placeres, está delineado con mayor detalle en sus contornos físicos, pero también en su dimensión mítica y cósmica. Placeres es el lugar de los murmullos, “la pudrición del silencio” (Gardea 2003, 32), Placeres es el lugar en que todo “era…imaginaciones” (Gardea 2003, 84), asolado pueblo por las tolvaneras de marzo y el inclemente calor de agosto; la soledad de Placeres es cósmica: “Este llano de Placeres abarca a todo el mundo, señor Góngora. Es mucha la soledad” (Gardea 2003, 111).

Placeres parece ser una región del mismo sol, por lo que el calor desquiciante se convierte en leitmotiv de la narrativa de Gardea: una y otra vez éste construye afortunadas metáforas e imágenes que se sostienen en la presencia del sol devastador. Pero no sólo eso dirá Ignacio Trejo Fuentes (1982) al aludir a esa característica infernal que define el carácter de los habitantes de Placeres y por ello son seres inmóviles, fantasmales, sofocados. “Estos parecen vivir (sobrevivir) sólo para sí mismos, gracias a su milagro individual; el resto no existe sino circunstancialmente, de modo que las relaciones que se entablan entre ellos dentro de la obra de Jesús Gardea son siempre hoscas, hostiles” (Trejo Fuentes, 1982, 66). El mismo Gardea consideraba que la peculiaridad del clima en el lugar que habita repercute en su manera de construir un lenguaje que también se caracteriza por esa parquedad reflejo de la aridez de la naturaleza que lo circunda:

El entorno geográfico, el clima, el sol, que es un sol muy especial; yo supongo que eso de alguna manera se entrelaza con mi escritura. La cuestión de lidiar con este paisaje (…) que es un paisaje sin grandes atractivos, y lidiar con el sol, con la luz tan fuerte, supongo que se refleja en la economía del lenguaje. Este sol duro y este cielo duro y este paisaje duro me obligan a manejar las palabras también con dureza, en el sentido de que tengo que darles la mayor exactitud posible (Mendoza 1989, 5).

La clave para penetrar y comprender la formulación discursiva de la narrativa de Gardea es la aridez, la cual se hace tangible en la propia construcción sintáctica y en el lenguaje. Las frases de Gardea se caracterizan por su sintetización, por estar constantemente buscando la expresión más comprimida y depurada. Su lenguaje se condensa y purifica para mostrarse a través de la mínima expresión. Tanto la sintaxis como el léxico experimentan cronológicamente un proceso que tal vez se podría denominar de reducción (Vilanova 2000, 70).

Placeres, lugar de la desolación.

En Placeres nadie sabe nada de nadie.

Pese a las apariencias,

cada quien vive como encerrado en una celda, carceleros del

viento, el sol del verano,

y todos los años repletos de días

que una gasta en gastarse.

Placeres es una tabla de sobrantes

de cuando Dios fabricó el mundo.

Tabla sembrada de nudos.

Ni para quemarse sirve.

Jesús Gardea. Soñar la guerra.

Gardea expresaba que sus personajes eran todos una tropa de infelices, pues el mundo de Placeres en el que ellos habitan y dan cita al autor y lector, es una atmósfera y un ambiente que les rodea, los anega hasta ahogarlos. Pero si el espacio los sofoca, el lenguaje los reivindica; es el laconismo gardeano el que verdaderamente hace que cada personaje, figura o sombra que pulula en el ámbito de ficción, siempre contenga una voz y una mirada. Gardea a través del discurso, se convierte a su vez en un tornavoz para que sigan resonando los silencios, los murmullos, los recuerdos, las voces agónicas, para que sea la palabra la que prevalezca, aunque Placeres se desvanezca como el polvo.

Para Ysla Campbell (2002), en la obra de Gardea, el espacio narrado –el llano, el desierto- ha penetrado la dimensión mítica. La conformación de Placeres a lo largo de sus novelas incluye una fisonomía cotidiana y al mismo tiempo misteriosa, donde la vida y la muerte mantienen una estrecha relación en situaciones temporales que parecen, en ciertas ocasiones, estar en movimiento.

El espacio narrativo es ya una metáfora de la soledad, del furioso y apasionado silencio con que los personajes observan y viven el devenir, el dolor y la muerte. Vastedad y silencio rodean a esos seres cuyo signo anímico más evidente es la renuncia, el nihilismo llevado a sus últimas consecuencias. (31)

El estilo de Gardea se sustenta en un lenguaje concentrado, sustanciado en la metáfora con un tono de lacónica oralidad que revela ese tiempo suspendido en el instante privilegiado de la palabra literaria. El tiempo, continúa Campbell, es para el escritor chihuahuense la gran vastedad –fugitiva, avasallante, inasible- que intenta explorarse y apresarse. Como un taumaturgo del silencio, logra ambas cosas con la reminiscencia y la metáfora.

Otro de los críticos que más han estudiado la obra de Gardea es José María Espinasa (1990) quien señala que, en lo concerniente al espacio, el escritor chihuahuense:

(…) Privilegia antes que nada la creación de una atmósfera; el polvo calcinado, el cenit donde ‘el sol que estás mirando’ deja sin sombra toda la piel expuesta a su existencia. (…) Las leyendas y giros lingüísticos del norte de México son utilizados como elementos para la construcción de ese tono y esa atmósfera (…) La narrativa de Gardea tiene como fundamento lo entrevisto en las cortinillas de una peluquería, entre los visillos o a través de una puerta entornada, dividiendo así la realidad en un blanco y negro, no moral, sino plástico (156).

Placeres se convierte entonces en un poblado inundado por una atmósfera recalcitrante que puede sentirse y contemplarse en los espacios cotidianos y en las calles por donde transitan sus personajes, en una especie de claroscuro que evidencia la plasticidad estética de las imágenes que utiliza el autor para referir los efectos de ese sol incandescente en todo lo que abarca su presencia.

José Manuel García-García (1987) ha logrado empatar en una descripción sucinta la toponimia física y ficcional del mundo gardeano en un artículo donde precisamente señala la importancia de la geografía textual de Placeres con los marcos referenciales del llano chihuahuense y con la fabulación contenida en la narrativa de Gardea donde el espacio literario está cobijado bajo el cielo y el sol ardiente de Placeres: “Jesús Gardea ha creado un antiparaíso, un pueblo remoto (…) Placeres, tan lejos de la capital y tan cerca de ninguna parte; geografía excéntrica al mito de Macondo y a la historia posrevolucionaria de Comala” (55). Placeres se convertirá en una toponimia textual que está presente en varias obras del autor y cuando deja de hacerlo, la configuración de ese espacio gardeano prevalecerá, aunque no sea nombrado como tal, convirtiendo la cartografía narrativa en una poética de la desolación. Tenemos así a personajes tan emblemáticos como Lautaro Labrisa, “un errante que vivió en el último círculo de la espiral del desierto, purgando la culpa de los ermitaños: monacal, nostálgico, masturbador y enamorado de la ausencia” (55). También Placeres inundará el territorio de la infancia y el recuerdo en los primeros habitantes del pueblo en El sol que estás mirando (1981); continuará con la genealogía de los Paniagua en el texto El tornavoz (1983). Y Placeres será el lugar de riñas encarnecidas entre sus pobladores como puede apreciarse en La canción de las mulas muertas (1981), Soñar la guerra (1984), o lugar de malentendidos, rencillas, robos y castigos en Sóbol (1985) y Los músicos y el fuego (1985).

¡Ay Placeres de mis genealogías! Leónidas Góngora le cantó a las mulas muertas a Fausto Varga y éste perdió su fábrica de refrescos y después para ambos fue la tortura de vivir bajo el sol ardiente de Placeres, y para ambos vino la muerte; Vargas se suicidó, Góngora se dejó matar. Y mientras tanto, seamos sincrónicos, el (místico) tío (loco) Cándido es visitado por los ángeles y los santos, y después de muerto busca a su sobrino Isidro y lo enloquece. E Isidro tuvo un hijo, Jeremías Paniagua, que vivió en un mundo real maravilloso de milagros y conversaciones con el muerto tío (loco) Cándido que le pedía un tornavoz. Y Asís sueña una guerra donde mal organiza a un puñado de hombres para pelear contra el gobierno y fracasa. (…) En los músicos tocan bajo el fuego de Placeres y su patrón y cómplices (Casio, Valdivia, Barbosa y Luján) roban unos objetos innombrables a los placerenses Matos Bistráin, Tanili Amezcua y Mediana. Y mientras tanto, el (aprendiz de) brujo Mauro Tolinga le roba a Sóbol una cucharilla y éste con sus cómplices (Coruco Avitia, Pastorela y Rafles) planean la muerte de Tolinga (56).

Soñar la guerra (1983), El tornavoz (1983), Los músicos y el fuego (1984) y Sóbol (1985) son cuatro novelas en las que sitúa las acciones y ambientes en el mismo sitio: Placeres. En ellas se reafirma la paradoja entre el nombre del lugar y las condiciones de vida y clima imperantes. Paradójicamente se denomina Placeres a un lugar inhóspito, donde sus habitantes deambulan como sombras famélicas por las solitarias, polvorientas y resecas calles. Allí donde se anida la tristeza, sólo se vive del recuerdo. No hay perspectiva histórica, no hay contacto con el mundo exterior.

En El tornavoz[5], Placeres es inhóspito, polvoriento, con calles y casas blanquecinas, es el espacio en el que discurre la novela. Más allá del desierto, está Capuchinas, con su parque y su iglesia, lugares a los que el primer Paniagua acostumbraba acudir, el Paniagua mítico, legendario. El Placeres de El tornavoz no difiere gran cosa de los perfiles que asume en La canción de las mulas muertas: con su calor asfixiante, castigador, con habitantes escasamente comunicativos y con perros por todas partes. Se trata de un Placeres cercano a la inmovilidad, carente de progreso. La narración despliega sus historias en las cuatro estaciones del año. Placeres se caracteriza por tener climas extremosos, de modo que la naturaleza es agresiva aún en el invierno. La novela recoge las vivencias de tres generaciones y concluye con el retorno a Placeres del último de la dinastía, luego de 27 años de ausencia. Jeremías Paniagua regresa a Placeres, ya hombre maduro, tal vez en busca de sus raíces, en busca de Cándido Paniagua quien desde el más allá, desde el mito, le habla al sobrino y le pide un tornavoz, por aquello de su antigua afición a las palomas en la placita de Capuchinas (Pino 1991, 77).

En Los músicos y el fuego (1985) Gardea volvió por sus fueros, según expresa Vicente Francisco Torres (2007), de nueva cuenta:

Se entregó a la escritura deshuesada, a la creación de una atmósfera abrasadora donde habitan unos cuantos lunáticos para quienes los relojes son “los auténticos huesos de Placeres”, el tiempo muerto y sin esperanza. Frente a la carencia casi total de argumento, Gardea hace suertes con su lenguaje singular, con sus oraciones sin verbo o con éste al final de las cláusulas (125).

En su pueblo remoto vibran las condiciones climáticas del antiparaíso, las extremas temperaturas de un universo semiárido, “entre el calor asfixiante y las lluvias torrenciales, entre el azote de los vientos o el gélido frío, una suerte de sofocado infierno” (La canción de las mulas muertas, 94), un paisaje en el que “no se ve otra cosa que soledades castigadas hasta la muerte por el sol” (El tornavoz, 75), y donde “no sopla nada de aire” (El tornavoz, 75), o en ocasiones el cielo “está tan turbio que parece nocturno” (El tornavoz, 171), un espacio desolado en el que cada quien “vivía como encerrado en una celda. Carceleros el viento, el sol de verano y todos los años repletos de días que uno gastaba en gastarse. Placeres era una tabla de las sobrantes de cuando Dios fabricó las cosas del mundo” (Soñar la guerra, 76).

El espacio en el texto narrativo se encarga de ofrecer coherencia y cohesión al texto, ya que confiere una sensación de verosimilitud al conjunto gracias al ensamblaje total de las piezas que lo integran. Según Antonio Garrido Domínguez (1996) el espacio literario puede convertirse en no sólo en un elemento crucial para la significación total del texto, sino para caracterizar al personaje en cuanto a ideología o a mundo interior y comportamiento. “En este sentido puede considerarse el espacio como metonimia de un personaje” (216). Por ello la importancia de Placeres como espacialidad del mundo gardeano, pues puede afirmarse que “contamina” tanto la naturaleza propia del lugar como la caracterización de sus personajes, esas figuras sombrías que transitan por sus calles.

Ya que le convierte en un elemento caracterizador de él, tanto en lo que se refiere a su ideología o su personalidad, como en lo que afecta a su comportamiento. El espacio en el que viven los personajes es una proyección de ellos mismos, una imagen que los delata (Becerra 2002, 35).

A Placeres se le podría considerar un entramado de trazos y límites fantasmales, cuya línea última estaría marcada por los rayos del sol que pueden andar a sus anchas invadiéndolo todo, creando un paisaje es impreciso, inatrapable, una luz del desamparo. En Placeres, como en la Comala rulfiana o el condado faulkneriano de Yoknapatawpha, el autor apunta a lo mismo, a la reconquista de un espacio imaginario. Los personajes de Gardea son todos reflejos de ese sol que, invencible, sombrea, con su magnificencia, aquello que no alcanza a lo largo y ancho de Placeres. La tesitura en la que se desenvuelven aparece teñida de claroscuros: según el sol se les unte o los abandone, así como “la ciudad es distinta para el que viene del desierto o del mar.” José María Espinasa (1990) resalta que los personajes de Gardea, a propósito de cómo el destino se manifiesta en ellos, “no se quejan, viven su vida y le dan profundidad. La letargia en que los personajes viven es ausencia de tiempo” (156). Son todos entes que actúan a expensas, y a su pesar, del sol de todos los días, y cuando éste falta, en esas raras veces, aparecen descoloridos.

El infierno de la calle, en Placeres, tenía sus trastiendas, sus hornos con boca a la luz. El aire de los hornos sofocaba hasta la muerte el alma; sabía a lodo seco. De ese lado del fuego, el aire, en cuanto tocaba el cuerpo, costra, camisa ingrata. La luz y la sombra, abismos afuera, adentro por oficios, se habían amistado en una sola neblina, parto de una llama. De los rincones del horno, desde las raíces del humo, venía el tufo del polvo devorado por el incendio de los veranos. Picaba en los ojos y las narices como si tuviera puntas, como polvo de vidrio. (Los músicos y el fuego 68)

En sus mundos cerrados el tiempo sólo es plausible de medirse con un reloj de sol. Los objetos y los hombres se reconocen en la medida que proyectan, o no, su sombra y reflejan o absorben los rayos de luz. Cada escena se lee, o se mira, en claroscuro: cuerpos opacos o traslúcidos, superficies de cobre o de cristal. Por ello, Gardea obtiene atmósferas incandescentes sirviéndose del recurso retórico fijo a la fatalidad: la presencia nominal del sol es prueba insustituible de la desgracia humana. En el universo ficcional de Gardea no hay manera de evitar que el infierno exterior sea la imagen concentrada y subsidiaria de los infiernos interiores. Las pasiones de los personajes gardeanos que siempre se resuelven en la violencia y el odio son la proyección de la desdicha de haber vivido en el paraíso y ya no tenerlo. “Esos cuerpos resecos, esas miradas sin cómplice, esos deshuesaderos y mesas flacas de café, alguna vez vieron cómo el desierto le ganó espacio a la ciudad, hasta instalarse en cada domicilio. Lo que es adentro es afuera” (Pliego 1992). Claro ejemplo es la descripción que encontramos en la novela Los músicos y el fuego (1985) de esta geopoética de la desolación de la cartografía narrativa de Gardea:

Placeres, lugar privilegiado en el nudo del silencio, tenía la culpa. Las puertas, y el aire solitario que se respiraba allí, eran dobles. Una cosa era el aire, y otra su almendra, de aire también pero venida de más lejos que el llano; como una semilla, como una reina loca en la parihuela de los vientos de marzo. La reina entraba a Placeres por las otras puertas. Como una gorda mosca de verano, se ocupaba en recorrer las calles, en subir y bajar a los corazones, en lo más negro del tedio. (78)

Lo que es evidente en el mundo gardeano es la incesante búsqueda de una fascinación por los sentidos o más propiamente del impacto propiciado en éstos por las imágenes, los objetos en su continua y muchas veces imprevista o ignorada interrelación y, en fin, por todas aquellas minucias que dan movimiento y con esto vida a cada una de sus novelas. Héctor Perea, considera que:

Gardea ha buscado la preeminencia de los juegos de atmósfera por sobre los de la trama. La historia narrada queda como una cadena de enigmas casi nunca resueltos que viven en función de la franca movilidad atmosférica en que la luz y el sonido, la textura de las escenas y el vuelo o la permanencia de los objetos pasan a ser los elementos dominantes (161-162).

Puede afirmarse que lo que mueve el engranaje de la acción en la narrativa gardeana es precisamente la presencia tan abrumadora del espacio, manifestándose en las cuestiones relacionadas con el clima y la atmósfera del lugar. De ahí que la figura del sol con la luminosidad que proyecta y el calor que provoca sea una fuerza motora que tanto impulsa la vida como también la sume en una especie de quietud y precaria devastación. Entonces, en el diario acontecer de la vida de los placerenses, las acciones parcamente esbozadas se cobijan en el enigma ya que se eluden los pormenores de los hechos y esta ambigüedad de lo narrado es enriquecido por la plasticidad de las imágenes del espacio que va ocupando el verdadero protagonismo de las historias narradas.

Frente a los ojos del lector que recorren la superficie de la página, que es al mismo tiempo un lienzo pintado y una foto en leve movimiento, sienten con el placer de todos los sentidos, las rugosidades narrativas; Gardea dejará como figuras de fondo a los personajes de la historia. Considerado a sí mismo “como un burro de noria”, un escritor hecho para el trabajo y la paciencia, Gardea le que exige a sus lectores el mismo rigor para transitar por la cartografía narrativa que construye en Placeres como el mundo de ficción.

La ficcionalidad de los mundos posibles en el Placeres de Jesús Gardea

El texto literario se entiende más como un objeto espacial (qué o quiénes habitan un determinado mundo imaginario) que como un objeto temporal (la trama, la secuencia de los eventos, el tiempo narrativo, etcétera). La ficción no forma completamente parte del mundo real, pero sí comparte rasgos que permiten construir otro espacio más de posibilidades y marcos de referencia interna y externa que permiten ampliar espacios vivenciales de un sujeto narrativo, de una manera imaginaria. Se considera el “mundo real” al espacio, las acciones, vivencias, experiencias que podemos palpar, percibir, sentir y comprobar su existencia. Son todas las acciones que realizamos dentro de un espacio geográfico y están relacionados con nuestra vida cotidiana. Es el mundo tal cual es, como lo vivimos diariamente, con todas sus leyes y manifestaciones. Su finalidad es reflejar objetivamente los rasgos característicos de su época, los lugares, los tipos humanos, las causas y los efectos de un determinado hecho. Existe una cronología comprobable y espacios efectivos donde se desarrollan los diferentes hechos que nos rodean o que nosotros mismos experimentamos; hay una secuencia en el tiempo y en el espacio.

La referencialidad del espacio geográfico de ciudad Delicias que se ficcionaliza en Placeres, lo convierte en un mundo posible, una ficcionalidad donde todas las acciones que se podrían ejecutar o suceder, son construidos por un sujeto narrativo. La noción de mundo posible es semántica, es decir, un mecanismo para entender cómo significa el lenguaje. Se considera a la “ficción” como la proyección y simulación de la experiencia de un sujeto a partir de un mundo real, lo cual, permite construir otros conceptos y mundos imaginarios con base en un lenguaje e intención comunicativa. La ficción es la producción estética de las experiencias vividas o aprendidas en nuestra vida, como también un producto de la imaginación que nos permite proyectar aspectos del mundo real a otros planos mediante diferentes soportes, sea visual (textos) o auditivo (relatos orales). El relato literario se inserta en el mundo real gracias al procedimiento de “ficcionalización”; toda obra surge de preocupaciones que están siempre más allá o más acá de la literatura, pues, como señala Mario Vargas Llosa:

Los “demonios” que deciden y alimentan la vocación pueden ser experiencias que afectaron específicamente a la persona del suplantador de Dios, o patrimonio de la sociedad y de su tiempo, o experiencias indirectas de la realidad real, reflejadas en la mitología, el arte o la literatura. Toda obra de ficción proyecta experiencias de estos tres órdenes, pero en dosis distintas, y esto es importante, porque de la proporción en que los “demonios” personales, históricos o culturales hayan intervenido en su edificación, depende la naturaleza de la realidad ficticia. (1971: 102-103)

La literatura sigue interfiriendo el mundo real y el mundo posible puesto que se interesa por los personajes y sucesos reales. Thomas Pavel (1991) expresa que “hay muchos contextos históricos y sociales en los que los escritores y su público aceptan el supuesto de que una obra literaria habla de algo que es genuinamente posible respecto al mundo real” (63). Esta actitud corresponde a la literatura realista, en el sentido amplio del término. Visto desde este ángulo, el realismo no es un simple conjunto de convenciones estilísticas y narrativas, sino una actitud fundamental frente a la relación entre el mundo actual y la verdad de los textos literarios. En una perspectiva realista, el criterio de la verdad o falsedad de un texto literario y de sus detalles se basa en la noción de posibilidades (y no sólo de posibilidad lógica) respecto al mundo actual.

Los mundos posibles son modelos abstractos reales, aun construcciones conceptuales. Las ficciones literarias funcionan como artefactos culturales incorporados en los textos literarios y, por consiguiente, una teoría de la ficción literaria es la consecuencia de la fusión de la semántica de los mundos posibles con la teoría del texto. La semántica de los mundos posibles rebasa la mímesis y, al mismo tiempo, enriquece las ficciones literarias, de donde la presencia de una diversidad de mundos ficcionales a partir de los mundos posibles. La serie de mundos ficcionales es ilimitada dado que lo posible es más amplio que lo real, así los mundos ficcionales no se limitan a las representaciones reales. Aquella misma serie de mundos ficcionales es variada. Esta diversidad de los mundos ficcionales es la consecuencia directa de la variedad de las “leyes” de los mundos posibles. Es por ello que un mundo ficcional conformado por una serie de particularidades ficcionales caracterizados por su propio “orden”, una organización macroestructural específica. Los mundos posibles son ontológicamente homogéneos por atribuir a los mundos ficcionales un estatuto ontológico, o sea, el estatuto de los mundos posibles. Según la teoría de homogeneidad ontológica, los individuos ficcionales no dependen para su existencia y propiedades de gente real, y los personajes ficcionales no pueden identificarse con individuos reales ni sobre la base de un nombre propio compartido. De seguro, puede haber una relación de “correspondencia” entre un nombre real (histórico, caso ciudad Delicias) y sus homónimos posibles de las ficciones (caso Placeres). Esta relación alcanza tanto a lo real como a los mundos posibles (…). Los mundos ficcionales son penetrables desde el mundo real, se penetran aquellos mundos partiendo de lo real hasta las entidades posibles no reales mediante canales semióticos (a través de los signos) e informaciones del mundo real (la cultura). Por eso se dice que “el material real ficcionaliza, o sea, todo lo real se convierte en posibles ficciones produciendo aspectos estilísticos, lógico-simbólicos, ontológicos y semánticos” (Saganogo 2007: 68).

Para Nora Guzmán (2008), la narrativa mexicana de la última década del siglo XX muestra la crisis de la modernidad y cuestiona los estragos causados por la falta de cumplimiento de los ideales modernos. Considera que es una literatura que refleja la inequidad de la sociedad, así como los problemas generados por la violencia, la inseguridad, la injusticia, la desterritorialización y migración, entre otros, lo que incluso conduce a una deconstrucción del sujeto y a la pérdida de la identidad. Las temáticas de la Literatura del Norte han sido también reflejo de la situación del país y de la condición humana: sus relatos trascienden lo local y, aunque acentúan los rasgos de la región, su mirada va más allá; lo que escriben los norteños no se circunscribe a los bordes de la región: su expresión forma parte de la literatura universal, la crisis de la modernidad. El deceso de los paradigmas es una coordenada que los atraviesa a todos. (10-11)

Rodríguez Lozano (2003) considera que estos protagonistas de la narrativa del norte la han realizado desde distintas perspectivas, como lo hemos podido apreciar en este abordaje crítico: “las sensaciones que produce el desierto pueden ser muy variadas. La soledad, la tristeza, la íntima alegría, el desconsuelo, son efectos inefables ante las amplias superficies de terreno donde los ardientes rayos del sol dejan su huella” (28).

Jesús Gardea construyó, dice Miguel Rodríguez Lozano (2003), “un imaginario que pronto lo colocó entre los mejores escritores, por su hermetismo y el uso de metáforas, epítetos, símiles y sinestesias que lo llevaron a una escritura cerrada, pero atractiva por el manejo del espacio y la interminable sensación de soledad del ser humano”. Decía Bachelard (1985) que: “si el espacio es una condición imprescindible para urdir y representar un mundo imaginario” (73), también lo es para que personajes y objetos tomen consistencia y adquieran su sentido. Con este peculiar estilo es como el espacio literario en Gardea puede ser interpretado como una geopoética de la cartografía narrativa de la literatura mexicana contemporánea.

Visualizar el espacio literario como una geopoética implica remitirnos a las funciones que cumple en el ámbito de la narrativa. Por un lado, el espacio es elemento indispensable para la creación de atmósferas ficticias que acompañen a los personajes o incluso, que les den vida y les defina. Por otro, el espacio es la representación mimética, es decir, la recreación de lugares donde los personajes son y se transforman. O también, la remembranza de los lugares que propician una evocación poética. Por último, habría que señalar que “el espacio también propicia el extrañamiento, es decir, la desautomatización a la cual obligan los discursos literarios: en la literatura el lenguaje es de otro modo, pareciera que está en una constante búsqueda de su capacidad original para nombrarlo todo por primera vez (García Ávila 2008, 53).

Jesús Gardea escritor chihuahuense al que la crítica lo ha ubicado dentro de la denominada Literatura del Norte de México o literatura del desierto, es un claro ejemplo de los narradores que habiendo asimilado la influencia de Rulfo, Onetti, Revueltas y Faulkner entre otros, ha edificado una ficción espacial denominada Placeres y que constituida como un mundo posible, un espacio imaginario de fuerte carga simbólica una dimensión mítica, posibilita la geopoética instaurada como una cartografía narrativa que plasma la problemática del hombre más allá de la geografía regional que le sirve como referente. Christopher Domínguez se refirió a Gardea como:

Aquel narrador del desierto, a quien al principio identifiqué como un cumplidor artesano bien dispuesto a colorear esas llanuras desérticas del norte de México, huérfanas de expresión literaria, resultó ser un solitario ejemplar que hizo de la nada natural y del vacío geográfico, una poética de la desolación. (…) disfrutó en vida de la fama de ser el primer novelista provinciano que alcanzaba cierto renombre sin establecerse en el Distrito Federal (Domínguez 2004, 3).

La creación de mundos imaginarios como Placeres está fuertemente enraizada en la referencia geográfica chihuahuense y revelan cómo la vida del hombre moderno se ha visto amenazada por situaciones que tienden a producir la disgregación de la identidad. La soledad se presenta como el hilo conductor de la existencia, al tiempo que las pertenencias sociales tienden a diluirse y la identidad se ve eclipsada por una existencia sin sentido. Jesús Gardea, figura emblemática dentro de los fundadores de esta tradición regional de la literatura del desierto, logra plasmar en el plano de la fabulación, del discurso y de los mundos posibles ficcionalizados, una recuperación de la identidad chihuahuense tan soterrada no sólo por la aridez del llano, sino también sofocada por la soledad abrumadora de la posmodernidad.

[1] “diferentes formas habitan en diferentes espacios” (Moretti, 2000, p. 43).

[2] “las elecciones estilísticas están relacionadas con la posición geográfica: el espacio actúa sobre el estilo […]. Espacio y figuras se entrelazan” (Moretti, 2000, p, 52).

[3] “cada espacio determina, o al menos fomenta, un tipo diferente de historia […] En la novela moderna, lo que sucede depende estrechamente de dónde ocurre” (Moretti, 2000, p. 83).

[4] Escritor que nació en la ciudad de Delicias, Chih. 2 de julio de 1939 y muere en la Cd. De México, 12 de marzo de 2000. A partir de esta parte del artículo, el nombre del imaginario de Placeres, irá en cursiva para resaltar la presencia de la topotesia en el universo gardeano.

[5] En realidad, El tornavoz fue la primera novela escrita por Jesús Gardea, pero no fue la primera en publicarse. Este dato es importante pues pudiera afirmarse que es en esta obra donde ocurre la parte fundacional de Placeres como topotesia de la ciudad de Delicias, de donde era oriundo el autor. Además, el ambiente impregnado de fantasía y de reminiscencia del mundo de los muertos con la figura de Cándido Paniagua, le otorgará a Placeres, un espacio con cierto halo de misterio y enigma que envuelve a sus pobladores.

OBRAS CITADAS

Aínsa, Fernando. “Del espacio vivido al espacio del texto. Significación histórica y literaria del estar en el

mundo”. Cuyo: Anuario de filosofía argentina y americana, Vol. 20 (2003):19-36. Web, 3 de noviembre de 2013.

Aínsa, Fernando. “Propuestas para una geopoética latinoamericana”. Archipiélago, Revista Cultural de Nuestra

América, Vol. 13 no. 50, (2005):4-10. Web, 10 de noviembre de 2013.

Álvarez Méndez, Natalia. “Hacia una teoría del signo espacial en la ficción narrativa contemporánea”. Signa

– Revista de la Asociación Española de Semiótica, 12 (2003): 549-570.

Bachelard, Gastón. ”Introducción a la dinámica del paisaje” en El derecho de soñar, México, F.C.E., 1985, pp. 72-95.

Barrera Enderle, Víctor. “Consideraciones sobre la llamada Literatura del Norte en México”. Aisthesis, 52 (2012):

69-79.Web, 14 de agosto de 2015.

Becerra Suárez, Carmen. “Aproximación al estudio del espacio: el espacio literario y el espacio fílmico” Publicado en

gallego en Boletín Gallego de Literatura 27 (2002): 25-38. Web, 1º de mayo de 2010.

Campbell, Ysla y María Reina (eds.) Textos para la historia de la literatura chihuahuense. Vol. 5 Colección

conmemorativa del Quinto Centenario del encuentro de dos mundos. UACJ. 2002.

Gewecke, Frauke. “De espacios, fronteras, territorios: topografías literarias de la frontera norte (México)” Revista

iberoamericana. XII, 46 (2012): 111-127. Web, 15 de agosto de 2015.

García Ávila, Celene. “El valor del espacio en la literatura: una invitación a leer” [ensayo], La Colmena, núm. 59,

Universidad Autónoma del Estado de México, julio-septiembre, (2008): 53.

García-García, José Manuel. “La geografía textual de Placeres”. Plural Revista Cultural de Excélsior. México, No. 17

(1987): 55-56. Web, 17 de abril 2016.

Gardea, Jesús. La canción de las mulas muertas. México: Ediciones sin nombre, CONACULTA. 2003.

—. El tornavoz. México: Ediciones sin nombre, CONACULTA.2004.

—. Los músicos y el fuego. México: Ediciones sin nombre. CONACULTA. 2006.

—. Soñar la Guerra. Ediciones Sin Nombre, CONACULTA 2006.

Garrido Domínguez, Antonio. El texto narrativo. Madrid, Síntesis. G.P. 1996.

Guzmán, Nora. Narrativa mexicana del Norte. Aproximaciones críticas. México. Ediciones Eón. 2008.

Mendoza, E. Jesús Gardea: “Escribir me ayuda a vivir”. El Universal, p. 5. 1989.

Pavel, Tomas. Mundos de ficción. trad. Julieta Fombona. Caracas: Monte Ávila Editores, 1991.

Paz, Octavio. “Paisaje y novela en México” en Corriente alterna. México, Siglo XXI, 1967.

Perea, Héctor. Los respectivos alientos. México. UNAM, 2006.

Pino Méndez, Antonio. “Jesús Gardea: la palabra es el cuento (una lectura de su cuentística)”. Instituto de

Investigaciones Humanísticas de la Universidad Veracruzana, Región Xalapa. (1991). Web, 5 de octubre de 2015.

Pliego, Roberto. “La luz es más oscura que el agua”. NEXOS. Septiembre de 1992. Web,18 de julio de 2014.

Saganogo, Brahiman. “Realidad y ficción: literatura y sociedad”. Estudios Sociales Nueva Época. Revista del

Departamento de Estudios de la Cultura Regional, Universidad de Guadalajara. Núm. 1. Julio 2007. Web, 9 de agosto de 2015.

Tally Jr, Robert T. “Sobre la cartografía literaria. La narrativa como acto espacialmente simbólico”. Cuadrivio,

Sección Ensayo, Literatura. Diciembre. (2012) : 1-5.Web, 13 de julio de 2014.

Tally Jr. Robert Geocriticism and Classic American Literature. Texas State University. Digital library (2008). Web,

13 de junio de 2014.

Torres Medina, Vicente Francisco. “JESÚS GARDEA”. Nota introductoria. Material de lectura. UNAM. Web,

15 de julio de 2015.

—. “Un maestro del desierto y del estilo”. Tema y variaciones de Literatura Núm. 38. UAM. (2012): 141-150. Web,

13 de agosto de 2015.

Trujillo Muñoz, Gabriel. Mensajeros de Heliconia. Capítulos sueltos de las letras bajacalifornianas 1832-1904.

Universidad Autónoma de Baja California. México. 2004.

Vargas Llosa, Mario (1971) García Márquez: Historia de un deicidio. Barcelona: Seix Barral

Westphal, Bertrand. “Pour une approche géocritique des textes. Esquisse” (Vox Poetica) Septiembre 2005. Web,

10 agosto de 2013.

Mónica Torres Torija Gonzáles es maestra de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua (México). Doctora en Filosofía con Acentuación en Estudios de la Cultura por la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde realizó la tesis en torno a la geopoética en la cartografía narrativa de Jesús Gardea. Ha colaborado en publicaciones, ediciones de crítica y estudios literarios tanto nacionales como internacionales. Sus líneas de investigación son la literatura mexicana contemporánea particularmente en el tema del espacio literario en las cartografías narrativas de la Literatura del Norte de México.

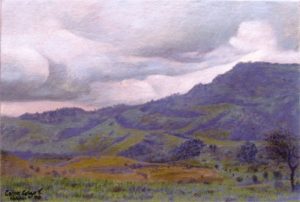

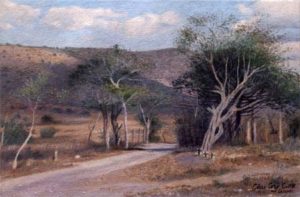

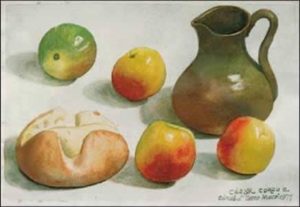

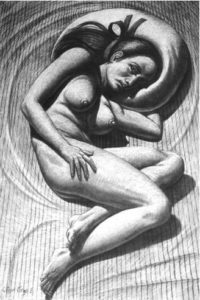

Guillermo Arreola. Artista visual y escritor.

Guillermo Arreola. Artista visual y escritor.

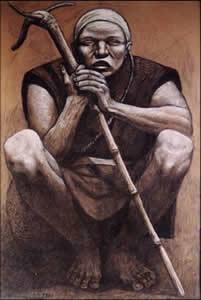

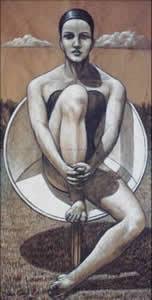

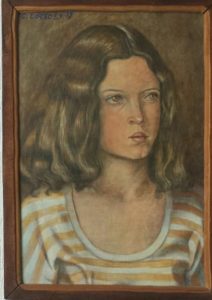

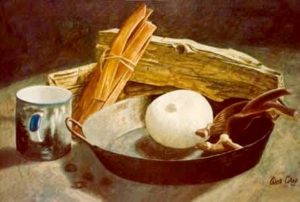

Christopher Stanley was born in Iowa City, Iowa in 1964. He attended Rockhurst High School in Kansas City, Missouri where he graduated in 1982. Attending The University of Kansas from 1982 to 1988, Mr. Stanley received a B.S.E. in Secondary English Education and a B.F. A. in Design. In 1989 Mr. Stanley and his wife, Annie moved to Pullman, Washington, where, Mr. Stanley earned his M.F.A in 1991. Mr. Stanley has lived in Odessa since 1992. He is currently an Associate Professor of Art, and teaches a large distribution of classes both in and out of the Art Department. Mr. Stanley has had work published in two books, which are, ‘500 Bowls’ and ‘Surface Design for Ceramics’. He has received awards not only for his art, but also for teaching and community service.

Christopher Stanley was born in Iowa City, Iowa in 1964. He attended Rockhurst High School in Kansas City, Missouri where he graduated in 1982. Attending The University of Kansas from 1982 to 1988, Mr. Stanley received a B.S.E. in Secondary English Education and a B.F. A. in Design. In 1989 Mr. Stanley and his wife, Annie moved to Pullman, Washington, where, Mr. Stanley earned his M.F.A in 1991. Mr. Stanley has lived in Odessa since 1992. He is currently an Associate Professor of Art, and teaches a large distribution of classes both in and out of the Art Department. Mr. Stanley has had work published in two books, which are, ‘500 Bowls’ and ‘Surface Design for Ceramics’. He has received awards not only for his art, but also for teaching and community service.