Amor, dolor y bolero – una educación sentimental y continental

La canción La rosa roja (Oscar Hernández, 1926), parece resumir lo esencial del género musical latinoamericano por excelencia, el bolero:

Así fue mi primer y único amor:

nació de una rosa,

perfume y espina,

amor y dolor.

El amor es, en el bolero, un asunto serio, imperioso y doloroso. El amor es pasión y es condena, pero peor que sufrirlo es no haberlo vivido. La rima consonante amor-dolor –a la que se suma la asonante corazón y muchas más– es más que un simple recurso poético básico y, tal vez, cursi, es, más bien, la unidad semántico-lírica fundamental de un género musical y literario que abarca decenas de miles de canciones, y otras tantas de compositores e intérpretes, por no hablar de un público de millones de personas de un continente entero.

El bolero es un género excepcional en más de un sentido. Durante al menos unas cuatro décadas se mantuvo como el género musical más importante de Latinoamérica y uno de los más populares en varios países. Toda nación hispanoamericana tiene sus intérpretes y compositores de boleros, muchos de los cuales llegaron a tener fama continental, lo cual apunta hacia otra dimensión esencial del género, su carácter transnacional. Las mismas canciones e intérpretes han pasado de país en país a través de la radio y la reproducción fonográfica borrando fronteras nacionales y haciendo del bolero una especie de bolivarianismo del discurso amoroso. Y he aquí otra característica fundamental del bolero, pues tiene un solo tema, el amor. Como género tiene, pues, doble definición: por su ritmo y estilo musicales, por un lado, y, por otro, por la temática de sus letras. Además, no solamente trata el bolero del amor, sino que pone a este sentimiento en una perspectiva específica, la del amor-pasión, que es, también, la del amor con dolor. La imposibilidad del amor, la separación de los amantes, la imposibilidad del olvido y, a veces, casi como excepción, la dicha de poder abrazar al amado, a la amada. En resumen, por su masividad, por su popularidad, su carácter transnacional y, por su temática amorosa, el bolero fue, en su momento, una especie de catálogo de los sentimientos y del discurso del amor (Castillo Zapata 1990) –y del desamor– que se constituyó en una educación sentimental (Peza 1994) de varias generaciones de latinoamericanos.

Para ellos, el bolero era un género musical y literario que se lee con el oído, al escuchar su letra, y se escucha con el cuerpo entero al bailarlo.

El estudio que sigue a esta introducción contiene tres secciones principales: la primera consistirá en una breve introducción histórico-musical del género, a la que sigue una reflexión sobre la relación que mantiene con los procesos de modernización socioeconómica de la primera parte del siglo XX y, también, con el modernismo literario. Concluye esta sección una discusión del género musical como factor de creación de subjetividades socio-individuales. En la segunda sección se estudiarán la estructura de enunciación y el uso del tiempo en el bolero, así como su versatilidad de género-sexo de sus letras. La tercera sección se aproxima al bolero a través de la semántica de sus letras. En ocho apartados se analizarán distintas temáticas principales, partiendo de la hipótesis de que recorren el género dos elementos fundamentales, el amor pasional y fatal, por un lado, y, por otro, la ausencia.

Los compositores e intérpretes se identificarán por su nombre artístico. Dados la perspectiva general y el enfoque principal en las letras de este trabajo, no se incluyen referencias discográficas. El concepto de género se utiliza en este texto en dos sentidos distintos: el de género musical o literario, por un lado, y, por otro, en el de género sexual. En algunos casos se explicita este último uso recurriendo al término género-sexo o género sexual. He intentado, por otra parte, evitar una dominación masculina lingüística explícita mediante diferentes estrategias textuales, con éxito probablemente limitado. He evitado, sin embargo, el uso consecuente de la indicación de dos géneros gramático-sexuales alternativos al estilo de “el/la”, ya que tal recurso a la larga tiende a cansar al lector.

I Historia y características generales del bolero

Origen, definición y evolución[1]

El bolero es una canción bailable de tiempo lento, de origen cubano, que originalmente se ejecuta en un compás 2/4 que luego deriva en otras variantes (3/4, 4/4 etc.) y combinaciones, manteniendo, siempre, su carácter de baile lento (Loyola Fernández 1997). El modo musical puede ser tanto mayor como menor y, en muchos casos se da una combinación, de modo que hay una sección en menor y otra en mayor. Presentaba, además, una breve introducción o preludio melódico, ejecutado en la guitarra, y un interludio o pasacalle entre las dos secciones de canto acompañado. El esquema rítmico se origina en el cinquillo cubano, que era el ritmo del danzón, género bailable surgido a raíz de la inmigración franco-haitiana a principios del siglo XIX, tras la revolución en Haití. Al mismo tiempo recibe la influencia de la trova tradicional cubana, sobre todo la de Santiago, considerado la cuna del bolero. Así, el bolero tendría influencias afrocaribeñas, francesa e hispana, y, indudablemente de otras fuentes, como la canción lírica francesa y napolitana (Évora, 2001). Sobre la posible relación con el baile español llamado bolero, anterior al bolero cubano, no hay consenso, pero las diferencias son tan marcadas que es difícil suponer que el español sea origen del cubano ni que la homonimia indique una relación esencial entre ambos géneros. Sí es de consenso general que el primer bolero es Tristezas, de José, “Pepe”, Sánchez (1856-1918), sastre de profesión, compuesta en Santiago de Cuba a principios de los 1880 (Loyola Fernández 1997; Évora, 2001; Santamaría-Delgado, 2014; Zavala, 2000, Torres, 2002 y otros). Los primeros boleristas eran, como José Sánchez, trovadores, cantantes y compositores que se acompañaban de guitarra.

El bolero se fue perfilando como variante musical de la canción romántica cubana a fines del siglo 19 y principios del 20 con la participación de trovadores y compositores como Sindo Garay (1867-1968), Alberto Villalón (1882-1955), Gonzalo Roig (1890-1970), Eusebio Delfín (1893-1965) y otros. Ya a principios del siglo 20 es llevado a La Habana, con lo que aumenta su popularidad a la vez que evoluciona musicalmente. De Cuba el bolero pasa a México vía Yucatán, de donde viene uno de los primeros grandes boleristas mexicanos, el meridense Guty Cárdenas (1905-32). Pronto pasará a la Ciudad de México, donde se erigirá el ‘imperio del bolero’ de Agustín Lara (1897-1970). Cárdenas se destacaría en un concurso musical con su bolero Nunca en 1927, y esta canción inspiró a Lara a componer su primer tema reconocido, Imposible. En Cuba, al mismo tiempo, Ernesto Lecuona (1895-1963) se va perfilando como el gran compositor de boleros. Ya en la década de los 1930, el bolero era uno de los géneros más populares en Cuba y México, las dos naciones bolerísticas por excelencia, y había pasado a Puerto Rico, la tercera gran nación del bolero, para luego seguir a otros países hasta convertirse en un género latinoamericano (Torres, 2002). De esta manera, casi todos los países hispanoamericanos tendrán sus propios intérpretes y compositores, conformando, como sugerido, un género musical auténticamente latinoamericano, una especie de bolivarianismo de la cultura popular. El bolero ofrecía –y ofrece– un repertorio general, que cantaba la mayoría de los cantantes y escuchaba el público independientemente de su nacionalidad. Un sinfín de tríos, solistas y orquestas de casi todo el continente latinoamericano se escuchaba por radio y en discos, los medios más populares. Si bien México, Cuba y Puerto Rico eran los grandes aportadores de compositores e intérpretes, otros países dieron artistas de talla continental como Julio Jaramillo, “el ruiseñor de América” (Ecuador, 1935-78), Leo Marini (Argentina, 1920-2000), quien llegó a cantar con la Sonora Matancera, agrupación cubana fundada en 1920 y desligada de Cuba desde 1960. El chileno Lucho Gatica (1928-2018) llegó a ser uno de los intérpretes más populares en su momento, entre otras cosas por la calidad de su voz, su registro vocal andrógino y su técnica de rubato, al estilo ‘crooner’ (Party, 2012).

El estilo de Gatica y otros cantantes de la época de los 1950 y 60 representan modelos de fraseo, esquema rítmico e interpretación más libre, con lo que se va modificando la percepción musical exacta de lo que es un bolero. Esto ocurre sobre todo en el llamado estilo filin, que se desarrolla en La Habana y otras ciudades cubanas desde fines de los 1940 para imponerse como estilo bolerístico muy popular en Cuba a lo largo de los 50 y 60 e, incluso hasta hoy, con compositores y cantantes como José Antonio Méndez (1927-1989), César Portillo de la Luz (1902-2013), Marta Valdés (1934-), Elena Burke (1928-2002), Omara Portuondo (1930-) y, más tarde con Pablo Milanés (1943-) y un buen número de intérpretes contemporáneos.

En el filin se nota la influencia del jazz, del bossa nova y de otros géneros en el fraseo libre y los acordes y harmonías complejas. Además, representa literariamente una poética más cercana al habla cotidiana y una conceptualización del amor y del desamor menos trágica que las del bolero tradicional.

En esta misma época, el repertorio del bolero es influido por la balada romántica y otros géneros similares, de modo que las fronteras antes tan nítidas del género del bolero empiezan a borrarse desde el punto de vista musical –esquemas rítmicos y melódicos más variados– y literario, pues aunque se mantiene siempre el tema amoroso, la manera de tratar el tema resultará más variada.

A partir de los 1970, empieza a hablarse de una decadencia del bolero –tema bastante controvertido, por cierto– pero ya en los 90 se da una especie de renacimiento del género (que será negado por quienes no aceptan la idea de una decadencia). Por un lado, lo retoman muchos cantantes jóvenes (o relativamente jóvenes) como Pablo Milanés, que procede de la Nueva Trova cubana. Milanés canta boleros clásicos con maestría vocal y, en algunas de sus propias composiciones –Yolanda, El breve espacio en que tú no estás, Para vivir y otras– se nota la inspiración tanto musical como temática del bolero. También en Cuba, el movimiento cultural y comercial en torno a los músicos de Buena Vista Social Club contribuyó a aumentar el interés por la música tradicional cubana, el bolero incluido, a nivel global. Cabe mencionar a cantantes como Omara Portuondo e Ibrahim Ferrer (1927-2005) y varios otros que tienen temas de bolero en su repertorio. Más recientemente, cantantes latinos como Marc Anthony (Marco Antonio Muñiz, Nueva York, 1968-) y Lila Downs (México, 1968-), incluyen el bolero en un repertorio cantado en inglés y en español (y mixteco, zapoteco y otros idiomas originarios en el caso de Downs). El actor y cantante Cristian Castro (México, 1974-) recicla boleros y baladas en estilo pop. Este renacimiento también se ha producido en España, donde cantantes populares como Martirio (1954-), Luz Casal (1958-) y, más recientemente, Buika (1972-) o Diego el Cigala (1968-) han incursionado en el bolero con éxito. Parte de este renacimiento exitoso del bolero es su presencia en el cine, siendo el ejemplo más conocido sin duda el caso de Almodóvar, quien ha usado varios boleros en sus películas, incluyendo temas cantados por una de las grandes boleristas, Chavela Vargas (Costa Rica, 1919- México, 2012) y uno de los boleros más conocidos de Lara, Arráncame la vida, cantado por Luz Casal.

La historia del bolero evidencia la fuerza, constancia e importancia del género, pero también los cambios que padece, no solamente estilístico-musicales y poéticos, sino en su relación con el público. En su momento de apogeo, el bolero tenía una enorme fuerza de interpelación para gran parte de la población latinoamericana, siendo para muchos jóvenes, y no tan jóvenes, fuente fundamental de conocimiento e inspiración amorosos. El bolero no era simplemente, para las generaciones de los 1930, 40, 50 y hasta 60, una música preferida –o la música preferida– sino una especie de marco ético-epistemológico para la vida amorosa. Servía para enamorar, para comprender los sentimientos propios y ajenos y para consuelo en el desamor. El momento de decadencia entra en los 1960 y 70, cuando el género va perdiendo su fuerza y dinámica, y cuando ya no es capaz de interpelar a las nuevas generaciones de las décadas de los 1960 y posteriores, para quienes el bolero era un género demodé, cursi y hasta reaccionario. El bolero conserva un público mayor de edad, pero entre las generaciones jóvenes hay, también, quienes aprecian sus cualidades musicales y literarias. Hoy el bolero tiene un público de muchas edades y condiciones distintas que lo escuchan en las voces tradicionales de la época de oro y también en las voces nuevas que se siguen sumando a las ya mencionadas. El bolero se manifiesta en festivales y conciertos, y está muy presente en Youtube, Spotify y otros medios de difusión musical. Pero hoy el bolero se escucha y se vive de otra manera: las letras y la música podrán impresionar y se disfrutará la calidad de la interpretación, incluso, podrá llorarse al reconocer una emoción, al recordar un amor, pero el género es un género entre muchos, y difícilmente constituirá ya una educación sentimental y amorosa fundamental para una generación de jóvenes. El bolero se disfruta, pero ya no se vive y se performa como en otros momentos.

Urbanidad, modernización y modernismo

El bolero es contemporáneo con una serie de procesos de modernización social y económica: industrialización, urbanización, migración del campo a la ciudad, aumento de escolaridad y alfabetización, creación de nuevas clases medias y medias bajas, así como la creación de nuevos medios de difusión masiva, dirigidos a un público muchísimo más amplio que el de la prensa y los libros tradicionales. El bolero se inserta en estos procesos (Santamaría-Delgado, 2014; Gelpí, 1998), ofreciendo a las clases sociales nuevas, y no tan nuevas, un producto cultural distinto y atractivo que se consume mediante el uso de tecnología innovadora, como la radio y el fonógrafo. Estos procesos de modernización toman fuerza en las décadas de los 1920 y 30, y el proceso de urbanización e industrialización, factor principal para la creación de las capas sociales nuevas, continuó hasta, al menos los 1960 y 70, llevando a las grandes ciudades y su vida a gente procedente del campo. El bolero y otros géneros de cultura popular no solamente acompañan estos procesos, sino que son un factor fundamental en la formación de los sujetos sociales urbanos, suburbanos y, más tarde, también rurales, para quienes la radio y, si la economía familiar lo permitía, el cine y el disco sonoro y, desde los 1950 o 60, la televisión formarían parte de la educación de niños, adolescentes y adultos.

La poesía de este género musical, por otra parte, emanaba de la fuente del modernismo hispanoamericano (Muñoz-Hidalgo, 2007; Zavala, 2000). Como género musical popular, el bolero es una literatura de consumo y de uso, una literatura popular (Muñoz-Hidalgo, 2007) que ofrece un mundo de vida y un modelo parcial de interpretación de la vida, inspirada, a la vez, en fuentes poéticas y concepciones del amor de la cultura occidental. Con el modernismo, la poesía del bolero comparte una serie de rasgos, desde la coincidencia temporal de sus inicios hasta preferencias de un vocabulario culterano, ciertas metáforas y otras figuras, actitud pagana y cierto desprecio por la realidad social además de –lo esencial– la temática amoroso-dolorosa (Muñoz-Hidalgo, 2007; Zavala, 2000:56-59). Al mismo tiempo, la poesía boleresca se nutre de fuentes más antiguas –que a su vez inspirasen a los modernistas– como la poesía cancioneril (Soto Vázquez, 2008), el romanticismo, así como el amor y la poesía cortesanos (Ordóñez, 2002) y la poesía medieval italiana (Lara Romero, 2001). Un elemento principal y común denominador en estos parentescos y semejanzas es la concepción del amor cortés y el amor-pasión que atraviesa la cultura occidental, aunque en competencia con una idea del amor matrimonial y por la Iglesia consagrado (Rougement, 1974; Peza, 1994). El bolero es el heredero en la cultura popular latinoamericana de una visión del amor que ve en la pasión el valor más alto y, en última instancia, único, de la vida y que, además, lleva invariablemente a la tragedia.

Un género que se vive y se performa

El concepto de género (Bajtín, 1997: 248 ff) sirve para diferenciar el bolero de otros géneros musicales y literario-musicales. Conociendo los criterios musicales y literarios que lo definen, el conocedor sabe distinguir si una pieza musical es un bolero o no. A la vez, el género recibe influencias en su diálogo con otros géneros, creando subgéneros –el bolero-cha, el filin, el bolero-ranchera etc. – y espacios liminales, que se dan, por ejemplo, cuando en un mismo disco, programa radial o concierto se ofrecen temas musicales que técnicamente son boleros junto con otros que no lo son, pero que manifiestan una poética musical y literaria parecidas. Así visto, el bolero comprende subgéneros y números musicales que por el esquema rítmico u otra particularidad no se definirían como tales, pero que forman parte del espacio liminal del bolero al escucharse, sentirse y hasta bailarse como tal.

Además, con la participación fundamental del público, el género constituye un mundo subjetivo e intersubjetivo, o semiosfera (Lotman, 1990) en que se inserta el/la consumidor/a que entra en el diálogo que se constituye entre ella o él y la dimensión emisora –la radio, el disco, el o la intérprete etc.–. El conocimiento y las expectativas del/la consumidor/a son parte de este diálogo: se sabe lo que es un bolero, o una canción parecida a un bolero, se sabe que habrá un tema de amor, que habrá, probablemente, desdicha y belleza, amor y dolor, ausencia del ser amado y, si el espacio y la situación lo permiten, habrá posibilidad de bailar, y, con suerte, de hallar un amor. Para que esto funcione, entran en juego dos mecanismos comunicativos fundamentales, la deixis (Benveniste, 1971, Gustafsson, 2013) y la interpelación (Althusser, 1993; Gustafsson, 2013). Al escucharse un bolero, este interpela en nombre propio, o sea como un producto literario-musical con su disfrute y mensaje, y también en nombre del género con su número casi ilimitado de canciones, intérpretes, compositores y mensajes amorosos. La interpelación implica una llamada que convierte en sujeto al aludido (Althusser, 1993). Pero este no es receptor pasivo, sino que pone de su parte su “yo”, entrando en el espacio semiótico, o sea, la semiosfera, del bolero mediante la deixis. Al ocurrir esto, el/la sujeto-consumidor/a se hace parte activa del espacio genérico del bolero, y performa (Castillo Zapata, 1990; Zavala, 2000) su propio papel en el espacio comunicativo, papel que implica escuchar, seguir el canto con el pensamiento y, tal vez, la voz, bailar si hay ocasión, incluso ejecutar con voz y guitarra un bolero en una reunión o frente a la persona amada. El bolero se performa y se vive y, para gran parte del público de la época de oro constituía esa educación sentimental mencionada arriba (Peza, 1994), o, según Zavala (2000), una manera de vivir el amor. Las modalidades del discurso amoroso, parte de las cuales se analizarán más adelante, constituyen, pues, una especie de guía o recurso para que el sujeto se sitúe y actúe en el mundo amoroso.

II Enunciación, tiempo y género en el bolero

Una canción de mi a ti – estructura de enunciación

La estructura poética bolerística consiste de un sujeto-yo que le canta a un objeto-sujeto-tú (Peza, 1994:303; Zavala, 2000; Alvarado, 2007). El sujeto-oyente, al ser interpelado por la canción, entra en la letra y la canción asumiendo la posición de ese yo que canta y lamenta su pasión por el tú: Mas si pretendes remover las ruinas… (Cenizas, Wello Rivas, México, 1913-1990), Mujer, si puedes tú con Dios hablar… (Perfidia, Alberto Domínguez, México, 1906-1975), Cuando vuelva a tu lado/ no me niegues tus besos… (Cuando vuelva a tu lado, María Grever, México, 1885-1951) o Arráncame la vida/ con el último beso de amor (Arráncame la vida, Agustín Lara). En algunos casos, el tú no es la persona amada, sino un objeto distinto –un reloj o la noche de ronda – que simboliza, no exactamente al objeto amoroso, sino su ausencia: … y tu tic-tac me recuerda/ mi irremediable dolor (El reloj, Roberto Cantoral, México, 1930-2010), Noche de ronda/ qué triste pasas […] por mi balcón (Noche de ronda, Agustín Lara). En algún caso el tú es un Usted, como en el tema de Gabriel Ruiz (México, 1908-1999) que lleva tal título (Usted): Usted es la culpable/ de todas mis angustias. De manera muy similar se le culpa al tú de que ande como anda el sujeto lírico, borracho/a y apasionado/a, en el bolero ranchera Tú, solo tú (Felipe Valdés Leal, México, 1899-1988).

El consumo del bolero implica una apropiación e identificación. Esta identificación yo-tú contiene dos dimensiones: una es personal y específica e implica que la o el sujeto-oyente da al yo su propia identidad y al tú, la identidad de su amado/a. También puede apropiarse al revés, entrando en la letra identificándose con el objeto del amor, el tú. La otra apropiación es más abstracta; el/la oyente no inserta en la letra su historia personal, sino que asume el sentimiento del bolero en cuanto deseo del amor sublime y aceptación de esa pasión como verdad y anhelo absolutos. Ambas dimensiones no son fácilmente discernibles, más bien tienden a sobreponerse una a otra. Y es en la confusión de estas dos dimensiones donde el sujeto asume plenamente la identidad y el ser del bolero: vive su propia historia de amor y dolor, ya sea en el recuerdo o en su propio presente y, a la vez, forma parte de un mundo de vida mayor que el suyo propio, el mundo del amor-pasión según el bolero, el mundo de un amor como no hay otro igual (Historia de un amor, (Carlos Eleta Almarán, Panamá, 1918-2013) donde se ama solamente una vez (Solamente una vez, Agustín Lara). La semiosfera del amor ofrece una utopía de la pasión, un espacio amoroso literario-musical, donde no cabe la felicidad en sentido tradicional, porque esa felicidad pertenece al mundo vulgar de lo posible y es incompatible con la gran pasión. El bolero ofrece una utopía alternativa, la del reino del amor y la pasión, basada en el placer de la música y las palabras, de los cuerpos y las almas, abierta a todos, sin distinciones de clase, género, nacionalidad, raza o sexualidad.

Imploración y tiempo de drama

Un bolero es, según se ha visto, una invocación y una declaración de amor o, en algunos casos, de desamor. Quien la escucha recibe o emite un sentimiento de amor (o desamor) y, bailarlo en pareja simula la relación amorosa. Su corpus de letras es un inmenso catálogo de retóricas de la pasión, separación y atracción para ser puestas en una carta o sopladas suavemente al oído. En muchos boleros, a la declaración se le añade el ruego, la imploración al objeto de la pasión, para que este ceda al deseo del sujeto. En el ruego se hace uso, muchas veces, del imperativo, sin que eso modifique la posición implorante e inferior del sujeto-yo.

Desesperadamente, de López Méndez y Gabriel Ruiz (México, 1902-1989 y 1908-1999, respectivamente) contiene estos elementos:

Ven, mi corazón te llama,

¡ay! desesperadamente…

Ven, mi vida te reclama,

ven, que necesito verte.

El sujeto lírico suplica desesperadamente, mediante el imperativo, el regreso del ser amado, desdoblándose en el corazón y en ‘mi vida’. En la segunda estrofa se repite el ruego, agregándosele un elemento de certeza por parte del sujeto amante, a la vez que la música pasa de menor a mayor:

Sé que volverás mañana,

con la cruz de tu dolor…

¡Ay! mira que forma de quererte.

Ven, que necesito verte.

Desesperadamente se puso a la venta en 1965 como parte del LD Cuatro vidas, que fue el segundo que grabó Eydie Gorme[2] (Estados Unidos, 1928-2013) con Los Panchos y que contribuyó enormemente a la fama de ella en el mundo hispánico y del trío en el mercado internacional de música. La canción titular del disco es otra declaración de un amor infinito: Si tuviera cuatro vidas/ cuatro vidas serían para ti (Cuatro vidas, Justo Carreras[3], México). Una vida sola no basta para el mandato del amor y de la pasión.

El uso del tiempo en las letras de bolero se acerca, por su modelo de enunciación, al del drama más que al texto narrativo. Puede contener elementos y estructuras narrativos parciales, pero la forma básica es la del “monólogo dialógico” mencionado, un/a yo que le habla a un/a tú, tal vez ausente o de ausencia venidera. Incluso cuando se refiere a una historia, las referencias a ella son fragmentadas y esporádicas: Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal (Historia de un amor). El bolero hace poco uso del pasado, fijándose en el presente sufrido y en un futuro de dicha deseada y desdicha probable o inminente. El bolero que tal vez mejor ilustre esta idea es El reloj, ya comentado. El motivo poético principal aquí es el tiempo, representado metonímicamente por el reloj, al que se le pide detener su avance: Reloj, no marques las horas/ porque voy a enloquecer/ella se irá para siempre/ cuando amanezca otra vez. El tú amado es sustituido por el reloj, mientras el ser amado se mantiene en tercera persona, aunque se le supone presente: para que nunca se vaya de mí. Pero esta presencia es ya ausencia, ausencia futura que es más real e importante que la presencia del momento actual. No se relata ni se dramatiza la noche de amor del ahora ni la dicha de los cuerpos amantes, sino lo que vendrá, irremediablemente: la separación y la infelicidad. Las circunstancias concretas no importan ni se calcula la posibilidad de luchar contra el fatal destino, porque el amor y la pasión son tan grandes que aun si traen un momento de dicha, este será siempre fugaz y la infelicidad eterna, como lo dictan las leyes del amor-pasión (Rougement, 1974) y del género del bolero: ella es la estrella que alumbra mi ser/ y yo sin su amor no soy nada. El presente pasional en esta canción está, en cierta manera, paradójicamente estorbado por la presencia del cuerpo amado. Por eso, la pasión ha de mirar hacia el futuro inmediato que traerá la separación y, con ella, la desdicha, el sufrimiento de la ausencia de la persona amada, esencia verdadera de la auténtica pasión.

En otros boleros, como Bésame mucho de Consuelo Velázquez (México, 1916-2005) o Arráncame la vida, la percepción del tiempo es parecida: se pide, mediante el uso del imperativo, presente dirigido hacia un acto del futuro inmediato, un último beso apasionado o muchos besos porque, aunque los cuerpos estén juntos y el amor presente, peligra la separación. No hace falta una razón, ninguna explicación es necesaria, es la condición del bolero.

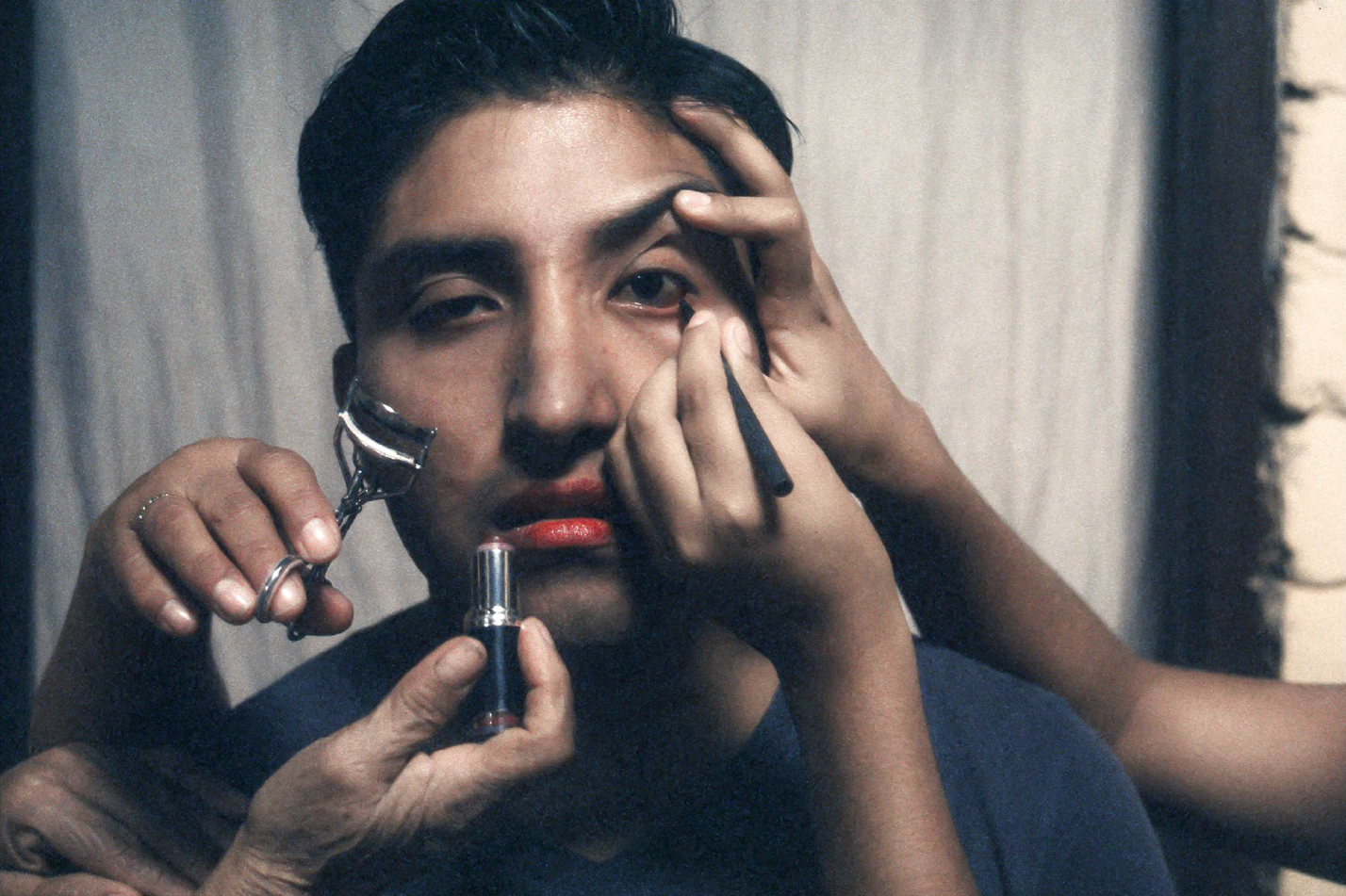

La versatilidad – género, sexo, persona

En la relación entre sujeto humano y bolero, el bolero capta a la persona, haciéndola su sujeto a la vez que la persona hace suyo el bolero, usándolo, convirtiéndolo en una de las claves para interpretar sus propios signos de vida. Ya se ha visto que el modelo comunicativo y la estructura semántica típicos del bolero –con su yo y su tú– facilitan esta relación entre género musical-poético y sujeto. Yo y tú son signos verbales vacíos que funcionan como puertas de entrada al discurso: la frase Sufro mucho tu ausencia (Desvelo de amor, Rafael Hernández, Puerto Rico, 1892-1965) permite a cualquier persona sufrir por cualquier otra persona. Toda persona puede identificarse con el yo o con el tú, según las circunstancias y, a la vez, saberse parte de una comunidad de aficionada/os y enamorada/os mayor (Knights, 2001: 2). Las letras del bolero –con pocas excepciónes– son versátiles en cuanto clasificación del sujeto lírico e identificación con el sujeto oyente – ya sea por edad, género e, incluso, orientación sexual (Zavala, 2000: 115-124; Peza, 1994: 303; Lara Romero, 2001: 30; Santamaría-Delgado, 2014: 184). En algunos casos, hará falta convertir una o en una a (o viceversa): Y aunque viva prisionero/a (Flores negras, Sergio de Karlo, Cuba, 1911-2010) o modificar algún pronombre: ella/él se irá para siempre (El reloj) u otra palabra para que el sujeto lírico (o el sujeto oyente) cambie de masculino a femenino o al revés. Ello no implica que el género del bolero sea neutro o completamente equitativo en cuanto género sexual: hay muchas más composiciones y compositores masculinos que femeninos, y hay letras que por razones poéticas, rítmicas o semánticas no permiten un cambio de género-sexo fácil. Un ejemplo: la posición, dicción y función rítmica de la palabra “mujer” al inicio de la segunda estrofa de Perfidia hace difícil un cambio –Mujer, si puedes tú con Dios hablar– y, la mayor parte de las versiones de este bolero por cantantes femeninas mantienen la letra original.

Cuando una cantante interpreta un tema cuya letra original indica un sujeto lírico masculino hay tres opciones básicas: la primera y más frecuente es que la letra se ‘invierte’ en cuanto género, de modo que el género gramatical y sexual del yo concuerda con el de la artista y el del tú en masculino. La segunda opción es dejar la letra tal cual, de modo que la artista femenina interpreta la canción en su versión original, en principio, sin hacerla suya, es decir, sin que el dolor expresado sea su dolor por su amor hacia un objeto amoroso masculino y, en tal caso, la voz, cara y cuerpo cantantes no se identificarían con el yo lírico. Así, la voz cantante puede ser neutral o bien podría ser el objeto femenino del deseo y amor expresados, de la misma manera que un/a oyente podrá optar por sentirse objeto deseado, ser el tú y no el yo de la letra: Dime si tu boca/[…] es para mí (Enamorada, Agustín Lara). Cabe también la posibilidad de una tercera opción, que la cantante se dirija a una mujer, ambigüedad que no siempre se resuelve, ya que muchas letras no indican el género del yo. Hay cantantes como la mexicano-costarricense Chavela Vargas y la cubana María Teresa Vera (1895-1965) que tienden a transformar la letra, donde es posible, de modo que el sujeto-yo, tanto como el objeto-tú sean de género femenino.

La situación a la inversa, o sea, cuando un cantante masculino interpreta un bolero compuesto y escrito por una compositora, generalmente no presenta la misma problemática: los boleros más conocidos e interpretados de dos de las compositoras de bolero más importantes, las mexicanas María Grever y Consuelo Velázquez, no traen en su letra un indicio claro de que el objeto deseado sea masculino, o bien son fáciles de modificar para que las cante un hombre a una mujer. En algunos casos, el objeto de amor parece ser una mujer, como en Te quiero, dijiste (también conocida como Muñequita linda), de María Grever [4]. Las compositoras cubanas Tania Castellanos (1920-1988) y Marta Valdés también facilitan que sus canciones sean cantadas por hombres tanto como mujeres: En nosotros (Castellanos), Deja que siga sola/o (Valdés) son boleros interpretados sin dificultad por cantantes de uno y otro género-sexo.

La versatilidad y ambigüedad sexual del bolero abre la posibilidad de ver en él otras orientaciones sexuales que las normativas de la moral de la época, según señalan diferentes autores, como Zavala (2000), convirtiéndolo en transgresor y queer en un momento posterior, sobre todo según se representa en la película El beso de la mujer araña (1985) de Héctor Babenco, basada en la novela homónima de Manuel Puig (1976) y, además, en varias películas de Almodóvar (Strongman, 2007). Ya se ha señalado que algunas cantantes optan por cantarle a un objeto de deseo femenino. El bolero filin Tú me acostumbraste, del cubano Frank Fernández (1927-2014), según señala Zavala (2000: 120-21), permite interpretaciones de amor homosexual al insinuar, más que evidenciar: Yo no comprendía/ cómo se quería/ en tu mundo raro/ y por ti aprendí. La versión de esta canción por Olga Guillot (Cuba, 1922-2010, EUA) se convirtió en una especie de himno de Orgullo Madrid en 2019 al formar parte del video oficial.

En resumen, la orientación sexual y de género de cada bolero y de su conjunto no es un hecho dado, sino que forma parte del uso y la apropiación que se hace de él. La relación amorosa real o ficticia con que cada oyente identifica el bolero que escucha es el hecho definidor del mismo. Un mismo bolero puede representar el amor de un hombre por otro hombre, de un hombre por una mujer, de una mujer por otra mujer o de una mujer por un hombre para mencionar tan solo las opciones clásicas de la percepción de género y sexo en la época de la grandeza del bolero. Cada cual escucha, baila y ama según su manera de entrar en la música y de utilizarla.

El sujeto del bolero es, por otra parte, un sujeto casi desnudo de atributos identitarios: lo que importa es su relación con el amor, puro y pasional, y en el amor importan el género y el sexo en la versátil relación ya descrita, pero no la clase, la raza, la nacionalidad, salvo excepciones raras. La diferencia de clases o la pobreza, raramente mencionadas, más bien sirven para indicar la pureza y fuerza superior del amor, como en Sabor a mí (Álvaro Carrillo, México, 1921-1969): En la vida doy lo bueno/ ¿si soy tan pobre qué otra cosa puedo dar? o en Vámonos, de otro mexicano, José Alfredo Jiménez (1926-1973): Yo no entiendo esas cosas/ de las clases sociales/ sólo sé que me quieres/ y te quiero yo.

Lo que podría entenderse como posibles alusiones a una raza, más bien son el fragmento del cuerpo amado donde se concentra el deseo: Aquellos ojos verdes de los cubanos Adolfo Utrera (1901-1931) y Nilo Menéndez (1902-1987) o esos otros Ojazos negros de un raro fulgor (La gloria eres tú, de José Antonio Méndez, Cuba, 1927-1989) o, en la misma línea: Ojos negros, piel canela que me llegan a desesperar (Piel canela, de Bobby Capó, Puerto Rico 1922-1989).

El bolero es, en conclusión, un género musical enormemente dúctil. Interpela e identifica, en potencia, a todo sujeto dispuesto a asumir su música y su letra, principalmente a latinoamericanos, independientemente de su clase social, género, raza, etnia[5] o nacionalidad, creando un espacio semiótico-cultural para esta identificación, una semiosfera común y a la vez diferenciada que permite a cada individuo y cada grupo reflejarse en ella (Knights, 2001: 7).

III Modalidades del discurso amoroso en el bolero

Amor pasional – amor fatal

La letra del bolero se construye, con poquísimas excepciones, sobre un solo tema, el amor, y del amor hay un solo modelo, el amor pasional entre dos personas. No existe en este universo el amor filial; los amantes, pese a sus encuentros físicos, no son madres y padres, en las separaciones no hay hijos que cuenten, solo el amor y la pasión. Y, de este amor, hay una sola concepción: el amor fatal. El amor es fatal en el doble sentido de inevitable e infeliz. El amor no se busca, sino que llega como un flechazo que requiere todo del sujeto: toda su atención, todas sus emociones, su tiempo todo, Toda una vida, según Osvaldo Farrés (Cuba, 1903-1985). El amor llega sin ser invitado y aunque lo ocupa todo y causa infelicidad, es la mayor y, en última instancia, única dicha verdadera en la vida: Sin un amor/ la vida no se llama vida […] sin un amor/ no hay salvación (Sin un amor, letra de Jesús (Chucho) Navarro, México, 1913-1993 y música de Alfredo Gil, México, 1915-1999[6]). El amor es fatal, pues, por ser cosa del destino e incontrolable, y lo es por ser lo único verdaderamente importante en la vida. Y ese amor, además, toca Solamente una vez (Agustín Lara): Una vez nada más se entrega el alma/ con la dulce y total renunciación, una sola vez llega la dicha con sus campanas de fiesta que cantan en el corazón, pero la desdicha está presente, porque la naturaleza misma de la pasión es así: solo en la adversidad puede durar. El uso del tiempo verbal nos lo cuenta, pues esto ocurre una sola vez y ya ocurrió: Solamente una vez, amé en la vida. La verdadera pasión es una necesidad imperiosa e imposible, según lo cuenta Pedro Junco (Cuba, 1920-1943) en Nosotros, el bolero que lo inmortalizó y que escribió poco antes de morir de tuberculosis: Nosotros/ que nos queremos tanto/ debemos separarnos/ no me preguntes más… Como muchas otras canciones, esta tiene su historia original, pero no es la enfermedad y la temprana muerte de Junco lo que performa cada pareja que se ama en un amor imposible, sino su propia historia y separación, que también sería la de tu barca tiene que partir (La barca, de Roberto Cantoral), y, tal vez mañana yo ya estaré lejos (Bésame mucho) y porque el destino ha querido que vivamos separados, como reza Dos cruces de Carmelo Larrea (España, 1908-1980), canción española cantada y grabada como bolero por varios artistas españoles y americanos.

Ya se ha sugerido que el relato en las letras del bolero está casi ausente, pero en su apropiación lo produce el que lo consume: cada historia de amor tiene su bolero y cada bolero tiene muchas historias de amor. Cambia con cada performance, es decir, cada vez que se escucha, se baila, se recuerda o se canturrea al oído amado. Más que un relato, lo que cuenta es la dicha y la desdicha mayores: la pasión única y eterna y su imposibilidad. La naturaleza verdadera del amor-pasión es esta insoluble contradicción: solo en la desdicha de la pasión imposible es posible la dicha de la pasión. En la semiosfera del bolero, el sujeto está delante de una disyuntiva de dos desdichas: o se vive una vida sin un amor, que no es vida, o se vive una pasión plena, consumada o no, que, tarde o temprano, lleva a la infelicidad. Pero no se trata de un libre albedrío, ya se ha visto que el amor llega por asalto, un flechazo que hiere (Lara, 2001). El amor llega y hiere y el sujeto herido es su instrumento que ha de obedecer.

Esta concepción del amor no es, obviamente, invento del bolero, sino una herencia de larga genealogía literaria que se remonta, según ya argumentado, a la edad media europea en el llamado amor cortés o amor cortesano. Este mito social fundamental es de carácter esencialmente literario, según Rougement (1974), quien traza su genealogía a Tristán e Isolda. Este autor problematiza la influencia del mito del amor-pasión que sintetiza en la idea de “amor y muerte, amor fatal” (Rougemente, 1974: 15). “Solo el amor mortal es novelesco; es decir el amor amenazado y condenado por la propia vida. […] Es menos el amor colmado que la pasión de amor. Y pasión significa sufrimiento.” (Rougement, 1996: 16, cita según Lara, 2001: 23). Esta concepción del amor pareciera la definición misma de un bolero. Como género, mantiene una idea pura del amor-pasión, a diferencia del melodrama contemporáneo que lo “vulgariza y democratiza” al inventar el final feliz y, así, la síntesis de dos ideales de amor opuestos, el de la moral cristiana y el del amor-pasión (Peza, 1994: 307).

La ausencia es la esencia

La ausencia del ser amado, insisto, es el tema que recorre la mayoría de las canciones del repertorio bolerístico. La separación de los amantes es la tragedia fundamental representada ya en los versos de Oscar Hernández con que se inicia este trabajo: amor y dolor. En este bolero, está ausente el primer y único ser verdaderamente amado. De hecho, la canción apenas menciona a la persona amada, solamente al usar el pronombre posesivo de la segunda persona: tu rosal. El ser amado está ausente y esta ausencia parece ser de toda una vida. Queda representado metafórica y metonímicamente por la rosa, que hizo brotar la sangre, demostrando que es inseparable el amor del dolor. El dolor es lo que queda del objeto amoroso ausente por lo que este viene metonímicamente a sustituirlo.

Los Panchos, tal vez el más famoso trío del género, lo muestran con claridad y sencillez en Un siglo de ausencia (Alfredo Gil):

La vida inclemente

Te separa de mí

Y un siglo de ausencia

Voy sufriendo por ti.

Tampoco en esta canción se explica el porqué de la separación, no más allá de la vida inclemente. Lo que hay es ausencia y sufrimiento y no falta la rima fundacional: Fingir que soy feliz sin tu amor/ llorar con mi dolor.

La mayor parte de las modalidades del discurso amoroso que se manifiestan en el bolero se subordinan a las figuras del amor-dolor y de la ausencia. La separación inapelable, el olvido imposible y la huella eterna de la pasión única son algunas de las variantes que se presentarán a continuación.

La separación inminente e inapelable

La separación de los amantes es el hecho que produce y el momento que se antepone a la ausencia como una condición que impone el destino siempre cruel. No importa la razón, solo el sentimiento y las emociones que provoca la separación. A veces, parece que la misma intensidad amorosa lleva a la desdicha de la desunión que, en algunas canciones es un hecho consumado, en otras, es una amenaza latente o a punto de cumplirse.

Ya se ha visto que la separación inminente de los amantes se ha explotado con dramatismo y dolor en muchísimos boleros, incluidos algunos de los más clásicos y famosos. Bésame mucho es, probablemente, el bolero de mayor éxito global. No hay relato en esta canción, sino una tragedia que aún no se ha producido: piensa que tal vez mañana/ yo estaré lejos, muy lejos de ti. La inminente separación se traduce en el imperativo que da título y se repite en el estribillo, bésame mucho. Ante la partida de la persona amada, solo queda amarse con total intensidad, como si fuera esta noche la última vez. No se sabe por qué, no se conoce la circunstancia banal o trágica –o banal y trágica– que obliga a la separación de los amantes, y tampoco si es él o ella (o ella o ella o él o él) quien debe partir, solo que quien partirá es (soy) yo. Toda historia de una pareja amorosa que alguna vez ha debido separarse sin desearlo cabe ahí.

En El reloj (cf. arriba), el tema es similar: uno de los amantes debe partir al día siguiente y también en esta canción se reitera un imperativo fundamental, aunque no va dirigido a la persona amada sino al tiempo mismo, condensado y metonimizado en el reloj, al que se le pide lo imposible:

Reloj, no marques las horas

Porque voy a enloquecer;

Ella se irá para siempre

Cuando amanezca otra vez.

Si en Bésame la desesperación lleva al sujeto a rogar a la persona amada que aprovechen el tiempo que queda amándose con intensidad, la angustia e irremediable dolor del sujeto de Cantoral son tales que solo le queda detener el tiempo: haz esta noche perpetua/ para que nunca se vaya de mí/ para que nunca amanezca. Bésame mucho, El reloj y otros muchos boleros sirven para performar una despedida, para que ella o él lo recite, cante o reproduzca ante la persona amada en vísperas de una partida.

La prolongación del momento pasional es tema, también, de La nave del olvido (Dino Ramos, Argentina, 1928-1984) canción grabada por Vikki Carr (EUA, 1940-), Julio Iglesias (España, 1943-), José José (México, 1948-2019), Cristian Castro y Buika entre muchos otros. Lo que pide el sujeto amante es sencillo, pide un poquito más, un momento sin final, el mismo presente perenne que Cantoral le implora al reloj:

Espera, aún la nave del olvido no ha partido,

no condenemos al naufragio lo vivido,

por nuestro ayer, por nuestro amor yo te lo pido.

La metáfora de la nave se repite en otra canción, Cruz de olvido (Juan Zaizar, México 1933-1991). En esta, quien va a partir es el sujeto, que no da explicaciones, solo que lo hice por ti. Decide hacerlo en nombre del amor y por el bien del ser amado, a quien le declara su amor eterno: Recuerda que te amé/ que siempre te he de amar. La separación se va a producir, pese al amor, pese a que el resultado será un dolor insufrible:

La barca en que me iré

Lleva una cruz de olvido

Lleva una cruz de amor

Y en esa cruz sin ti

Me moriré, me moriré de hastío.

En La barca se explota, asimismo, la metáfora de la nave para simbolizar la separación.

Hoy mi playa se viste de amargura

Porque tu barca tiene que partir,

A cruzar otros mares de locura

Cuida que no naufrague en tu vivir.

En esta, como en las canciones anteriores, la separación no lleva al olvido, pues el amor es demasiado fuerte y durará para siempre:

Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón

Porque yo seguiré siendo el cautivo,

De los caprichos de tu corazón.

La metáfora de la barca para simbolizar la dolorosa e inevitable despedida ya la había utilizado Abundio Martínez (México, 1875-1914) en una de sus canciones románticas que integrarían el repertorio del bolero, La barca de oro. Nuevamente, el significado y las emociones se concentran en la inminencia de la separación definitiva, indeseada e inapelable. Con resignación, se acepta la separación como se acepta el dolor que conlleva:

No volverán tus ojos a mirarme

ni tus oídos escucharán mi canto.

Voy a aumentar los mares con mi llanto,

adiós mujer, adiós, para siempre adiós.

Los amores son sublimes y en la despedida no hay resentimiento alguno hacia la persona amada que se va o a quien se abandona, solamente el deseo del reencuentro o el dolor de saber que no va a ocurrir.

La separación es la pérdida de la felicidad, del amor único, de la vida misma. En muchas canciones, la separación se ha producido ya, y queda el dolor que puede manifestarse de muchas maneras. Una expresión muy pura de este dolor se encuentra en la ya citada Historia de un amor:

Es la historia de un amor

como no hay otra igual,

que me hizo comprender

todo el bien, todo el mal,

que le dio luz a mi vida

apagándola después,

¡ay que vida tan oscura!

sin tu amor no viviré.

Sabor a mí

Una vez producida la separación de los amantes, aparece una serie de modalidades discursivas, la mayoría marcadas por el dolor que sufre el sujeto lírico, sabedor de que el gran amor se da una sola vez y que deja una marca indeleble. En La media vuelta (José Alfredo Jiménez, México, 1926-1973), se manifiesta un sujeto algo distinto, menos sufrido, que se sabe (o se cree) dueña/o de la persona amada:

Te vas porque yo quiero que te vayas

A la hora que yo quiera te detengo

Yo sé que mi cariño te hace falta

Porque quieras o no

Yo soy tu dueño/a

Los papeles se han intercambiado: el sujeto no implora al ser amado a que no se vaya o que regrese, al contrario, está tan seguro de sí que que no siente celos y permite al objeto andar por el mundo en busca de otras experiencias amorosas. Hacia el final de la canción se abre, incluso, a la posibilidad de una resignación que podría parecer una derrota:

Si encuentras un amor que te comprenda

Y sientas que te quiere más que nadie

Entonces yo daré la media vuelta

Y me iré con el sol

Cuando muera la tarde

En la mayoría de los boleros, sin embargo, la separación ya producida es causa de profundo y eterno dolor. En un bolero propio de Los Panchos, Lo dudo (Chucho Navarro) se manifiesta, como en La media vuelta, la convicción de la superioridad del amor que expresa el sujeto de la canción, pero este hecho no disminuye el dolor, al contrario:

Lo dudo… lo dudo… lo dudo…

Que halles un amor más puro,

Como el que tienes en mí.

Hallarás mil aventuras

Sin amor,

Pero al final de todas,

Solo tendrás dolor

En Sabor a mí (Álvaro Carrillo), la relación amorosa ya consumada y tal vez acabada o por acabar, ha dejado su marca eterna de una en el otro y al revés:

Tanto tiempo disfrutamos de este amor

Nuestras almas se acercaron tanto a sí

Que yo guardo tu sabor

Pero tú llevas también

Sabor a mí

El amor marca a los amantes en cuerpo y alma y esta marca es para toda la vida e, incluso, más allá de esta vida:

Pasarán más de mil años, muchos más

Yo no sé si tenga amor la eternidad

Pero allá, tal como aquí

En la boca llevarás

Sabor a mí

El olvido imposible

Una manera de liberarse del dolor es a través del olvido. Pero el olvido no se da. No pertenece al universo del bolero, en el que se sufre por lo que traiga el futuro o lo que ya ha ocurrido. El olvido que cure el dolor no es una opción, según canta Miguel Matamoros (Cuba 1894-1971) en Olvido, bolero emblemático del trío que lleva su nombre:

Aunque quiera olvidarme, ha de ser imposible

porque eternos recuerdos,

tendrás siempre de mí

mis caricias serán

El fantasma terrible,

de lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro

alejado de ti

Como en Sabor a mí, el sujeto se afirma en la seguridad de haber dejado una marca imborrable de un amor inolvidable, y la imposibilidad de la amnesia es una cruz que llevan a cuestas el sujeto tanto como el objeto. El deseo, la pasión y el amor siguen ahí, y eternizarán la tormenta de la memoria, como en Dos cruces, cantado por los españoles Antonio Molina (1928-1992), Miguel de la Molina (1908-1993), Nati Mistral (1928-2017), María Dolores Pradera (1924-2018), el puertorriqueño José Feliciano (1945-), la peruana Betty Missiego (1938-) y muchos más:

Están clavadas dos cruces

En el monte del olvido

Por dos amores que han muerto

Que son el tuyo y el mío.

El monte del olvido tal vez exista, pero las dos cruces nos recuerdan el dolor de la memoria que se impone siempre, aun cuando haya muerto el amor, tal vez porque puede morir el amor, y muere a veces, pero no el dolor. Se puede jugar con la idea del olvido curativo, pero por mucho que se crea haber logrado olvidar, vuelve el dolor, como en Se me olvidó que te olvidé de Lolita de la Colina (México, 1940-), incorporado al repertorio de Diego el Cigala:

Se me olvidó que ya no estás

que ya ni me recordarás

y me volvió a sangrar la herida.

El dejo irónico no soslaya el hecho fundamental: el alivio del olvido será, si acaso llega, momentáneo, pues se impone siempre el tormento del recuerdo.

Agustín Lara también le canta al deseado olvido con un matiz irónico no ajeno al dolor en Se me hizo fácil. Aparentemente, la separación no es difícil ni causa daño:

Se me hizo fácil

Borrar de mi memoria

A esa mujer a quien

Yo amaba tanto.

La estrofa final parece afirmar esa facilidad del olvido: voy a buscar otro amor/ que me comprenda/ este lo olvido. El último verso, sin embargo, pone en tela de juicio esa determinación amnésica tan segura: cada día más y más. Y si se logra, por fin, olvidar ese y otros amores, hay uno que es Inolvidable (Julio Gutiérrez, Cuba 1918-1990):

Pero aquello que un día

Nos hizo temblar de alegría

Es mentira que hoy pueda olvidarse

Con un nuevo amor

El amor y la vida amorosa se asocian con la noche y, la otra cara del amor, el dolor, también. Así en Nochecita, de Víctor Huesca (México, ¿1921?[7]):Yo te quiero y en silencio he de adorarte/ cuando escuches en las noches mi canción o bien en Mala noche (Alberto Domínguez). La noche se convierte en un espacio lleno de dolor que inevitablemente recorre el sujeto sufriente, incapacitado ya del alivio del sueño y menos del olvido: Mala noche/ tan larga y silenciosa/Mala noche/ insomnio de mi amor. En Vereda tropical (Gonzalo Curiel, México, 1904-1958) las noches del pasado fueron el espacio de la dicha, pues con ella[8] fui/ Noche tras noche hasta el mar/ para besar su boca fresca de amor. El/la sujeto enamorado/a vuelve a la vereda tropical por donde iba con su amante cada noche, pero la persona amada ya no está, solo la noche y la vereda, y es a esta, a la vereda, a quien se dirige el sujeto lírico para lamentar la ausencia y el dolor ante este sendero: Tú la/lo dejaste ir, vereda tropical/ hazla/lo volver a mí. La culpa no es de quien se fue, sino del camino que se lo permitió.

El recuerdo, el olvido imposible y el dolor sufrido en la soledad son temas recurrentes. El sufrimiento, que no se puede ni se quiere evitar, consecuencia de la separación, se manifiesta de tantas formas, aunque siempre parecidas entre sí, como en Sombras (música de Carlos Brito, Ecuador, 1891-1943; letra de la poeta Rosario Sansores, México, 1889-1972), en cuya poesía el sujeto amoroso parece adelantarse y hasta gozar por anticipado del recuerdo futuro y del dolor que sabe vendrá:

Cuando tú te hayas ido

Me envolverán las sombras

Con mi dolor a solas

Evocaré el idilio

De las azules horas

Cuando tú te hayas ido, amor

Me envolverán las sombras.

Los tiempos verbales indican un presente de idilio, pero no es este el que se disfruta en la pasión, sino el futuro recuerdo de él, convertido ya en pasado, dolor y soledad.

El dolor de la ausencia no es un mal que pueda ni deba evitarse, sino que es un ingrediente fundamental del amor y de la pasión sin el cual no habría ni una cosa ni la otra, ni habría un género como el bolero. La pieza Ausencia, de Rafael Hernández[9], confirma, una vez más, que el olvido y el alivio son un engaño:

Ausencia,

tú que pensabas poner

alivio a mi penar.

Ausencia,

me has engañado

y lo mucho que he llorado

no lo puedo olvidar.

Otra vez una canción en que el ser amado apenas es mencionado. En su ausencia, el sujeto invoca a la ausencia, ya personificada, para recriminarle el engaño de la falsa promesa del olvido y el sufrimiento de la separación. Pero la separación, al motivar los versos y la música y la belleza del bolero, deja de ser una circunstancia causada por hechos concretos para convertirse en condición vital del bolero, de este bolero y del género entero.

Ni copas, ni besos

La separación, insisto, no es circunstancial, sino fundamental. El amor es una tragedia cuyo desenlace se sabe de antemano. Como el olvido es imposible, para calmar el dolor que provoca la ausencia de la persona amada, el sujeto del bolero puede recurrir a distintas estrategias, habiendo dos principales, la promiscuidad y las copas, o ambas en combinación. Cada noche un amor, se titula un bolero de Lara en el que el sujeto practica la diaria aventura amorosa como antídoto del amor único, pero dentro de mí/ solo tu amor quedó.

El gran amor no se borra, aunque se intente ahogarlo en otros amores, como en el ya citado Inolvidable: He besado otras bocas/ buscando nuevas ansiedades […] Pero sólo consiguen hacerme/ recordar los tuyos/ que inolvidablemente vivirán en mí. El alcohol es la otra opción, pero tampoco logra mitigar el tormento ni aun bebiendo de La copa rota (Benito de Jesús, Puerto Rico, 1910-2012), canción que ha sido recuperada por Marc Anthony en 2013, aunque la versión más conocida tal vez sea la de José Feliciano, de 1972. Esta canción, que tiene estructura semántica narrativa, cuenta la historia de un bohemio que está como un loco atormentado por la ingrata que se fue y que en su afán por borrar el recuerdo y el dolor del amor infame termina por morder la copa y hacer sangrar su boca y así sangrar, gota a gota/ el veneno de su amor. La rima insistente –boca, gota, copa, destroza– se une al dramatismo del relato de narrador implícito –modelo semántico poco común en el bolero– recordándonos siempre que la verdad última e ineludible del amor es el dolor. La letra, en este caso, no es una declaración de amor o de desesperación del sujeto que la enuncia, sino que cuenta una historia que, por ser parte del repertorio bolerístico y por narrar las consecuencias de la pena de amor, resulta ejemplar. Esta canción resulta, por otra parte, sexualmente menos versátil de lo que acostumbra ser el bolero. La historia es sobre un hombre, y resultaría difícil cambiarla. La copa rota se cuenta, o se canta, desde la cantina, uno de los espacios preferidos para pasar y mitigar –aunque sea imposible– las penas de amor. Tradicionalmente, la cantina es un espacio que se relaciona con una cultura masculina, y la idea de un bebedor solitario también. Pero, en El último trago (José Alfredo Jiménez) este trago es compartido por dos que fueron amantes y que ahora van a separarse sin que conozcamos la causa, que poco importa, lo que sí importa es el dolor. Este está ya presente y vendrá más: Otra vez a brindar con extraños/ y a llorar por los mismos dolores. Nada en esta canción o bolero ranchera indica el género sexual-gramatical de uno/a y otra/o, puede ser un él o una ella quien invita y puede ser una ella o un él la persona invitada: Tomate esta botella conmigo/ y en el último trago, me besas. Hay muchísimas versiones de esta canción y las (varias) de Chavela Vargas enseña el espacio de la cantina ocupado por la mujer y con el mismo dolor y la misma resignada desesperación. El sujeto lírico ya se sabe desamado y se adelanta al dolor que sabe vendrá muy pronto –quiero saber a qué sabe tu olvido– con una pasión que ya es menos por la persona amada que por el dolor mismo. En El último trago hay un elemento que se aleja de la idea bolerística fundamental del amor único: la repetición. El amor del que se despide el sujeto con una botella compartida no es el único sin igual, sino uno más de una serie de amores pasados y futuros: Siempre caigo en los mismos errores y, como ya dicho, se vuelve a llorar por los mismos dolores. El amor se vuelve casi rutinario, reiterativo, mientras el dolor, el mismo, permanece.

En Te odio y te quiero (Enrique Alessio, 1918-2000 y Reinaldo Yiso, 1915-1978, ambos Argentina) un tango hecho bolero en la versión de Julio Jaramillo (Ecuador, 1935-1978), se vuelve al amor único, inolvidable e imborrable, porque no solo la mente, sino el cuerpo entero lleva la marca del recuerdo. Y el sujeto, para olvidar y para borrar aquel amor, busca la doble estrategia de las copas y las bocas:

No quiero nombrarte y busco en las copas

El vino de olvido que nunca se da

Pensando arrancarte, busqué[10] en otras bocas

El beso[11] que borre tu beso inmortal.

Y todo es inútil, ya se sabe, porque ni copas ni besos/ pueden […] separarte de mí. El dolor no es simplemente por el recuerdo de lo que fue y ya no es, sino parte imborrable del cuerpo propio:

Te llevo en mi sangre, te odio y te quiero

Y tengo en el pecho un infierno por ti.

El ser amado apenas existe sino como el signo inextinguible en la mente y el cuerpo propios. La ausencia del ser amado se vuelve dolorosa presencia del recuerdo, de lo imborrable.

El desamor

El olvido es imposible en el universo bolerístico donde la concepción principal del sentimiento amoroso es que el amor es uno, infinito e imperecedero. Pero se ha visto que hay boleros que admiten que el amor pueda ser plural, y los hay que admiten el final del amor, el desamor, ya ni como odio, sino como extinción lenta del fuego, primero, y de las brasas, luego. Los procesos del desamor, el hastío y el aburrimiento son menos cantados que el dolor de la memoria. Pero hay amores que simplemente terminan, los amantes se separan, y se mira con nostalgia, tal vez, y con dolor lo que hubo y no volverá, como en Veinte años de María Teresa Vera (Cuba, 1895-1965):

Con que tristeza miramos

Un amor que se nos va

Es un pedazo del alma

Que te arrancan sin piedad

El proceso de desamor, más común en la esfera de la vida común y vulgar que en la semiosfera del bolero, ha empezado, tal vez sin saber cuándo y cómo, y aunque se añore el feliz pasado nada se puede hacer:

El amor que ya ha pasado

no se debe recordar

Fui la ilusión de tu vida

un día lejano ya,

No se debe recordar, pero se recuerda y se sufre: Hoy represento el pasado/ no me puedo conformar. Como toda poesía que pide, postula o recomienda el olvido de lo que fue y del amor pasado, estas palabras representan una aporía. Las palabras, que abogan por el olvido, son ya una evocación, una herramienta del recuerdo, y con él, del dolor. El dolor de la evocación del pasado es inevitable, aun cuando este representa algo a que no se desea volver. En Cenizas, ya mencionado, el desamor se presenta como el resultado de una traición, y cuando el/la traidor(a) vuelve a buscar al sujeto y al amor en busca de consuelo por la amargura de un amor/ igual al que me diste tú, será inútil, porque de aquel amor no queda nada, solamente cenizas:

Y si pretendes

Remover las ruinas

Que tú mismo/a hiciste,

Solo cenizas hallarás

De todo lo que fue mi amor.

La metáfora del fuego está en esta canción reducida a su expresión final: lo que queda cuando ya no quedan llamas ni brasas ni nada, solo un polvo con el que nada se puede construir. En un cariño muerto/ no existe el rencor, nos recuerda Rivas, pero sí parece haber dolor y resentimiento, porque la culpa no es compartida, las ruinas las hiciste tú, insiste este bolero con otra metáfora del amor muerto.

Pero hay canciones de un dolor más llevadero, más ligero, el del desamor o de la separación voluntaria por una o ambas partes de la pareja. Nuestras vidas (Orlando de la Rosa, Cuba, 1919-1957) nos habla de dos amantes que han malgastado el amor, nuestro gran amor, por la incomprensión: Nuestras vidas no se comprendieron/ Ya no hay más que hablar. Pero de nada sirve arrepentirse, pues son cosas que pasan, la vida seguirá y no hay más que hablar. En otro bolero, No vale la pena, el mismo autor continúa por esta senda al decir que no vale la pena sufrir en la vida/ si todo se acaba, si todo se va. Pero este cinismo vital no es gratuito, sino que se debe a la desdicha amorosa: perdida quedó mi vida cuando tú te alejaste. En vez de atormentarse con copas rotas y sufrimiento, más vale seguir la vida lo mejor que se pueda.

Hay, pues, separaciones menos trágicas que las del amor único e imposible. Las hay por desilusión, desamor, hastío y aburrimiento, por el engaño, la traición –que por lo general significa infidelidad– y la mentira, por todas esas razones conocidas en los avatares amorosos y desamorosos de la mayoría de las personas comunes. Este tratamiento menos trágico, más cotidiano y a veces hasta irónico del amor parece más común en las últimas décadas de la época de oro del bolero, sobre todo en las décadas de los 1950 y 60 en el bolero cubano, donde se impone el estilo del filin en esta época.

Así se nos presenta el final del amor en Debí llorar de Piloto y Vera (Giraldo Piloto, 1929-1967 y Alberto Vera, 1929-1996, ambos Cuba): Debí llorar/ y ya ves, casi siento placer. El sujeto mismo, en esta canción, no es víctima del destino y apenas de la traición del/la amada/o, pues yo comprendí tu traición/ como un simple revés, un personaje inferior que jamás podrá saber/ cuánto cariño soy capaz de ofrecer. En otra composición cubana, esta de 1981, Canción del año nuevo de Marta Valdés, se representan el desamor y la separación con ligereza, como algo pasajero. La canción, que tiene estructura narrativa, relata el adiós del amante en diciembre, en el atardecer más triste/ de ese invierno y, al poco tiempo ya ha pasado el dolor, pues desde enero/ pasaste a ser un simple aniversario/ en el viejo calendario.

El otro, el objeto amoroso, en esta modalidad, no es ya el ser eternamente amado y trágicamente alejado, sino un personaje más en la cadena de amores y experiencias, alguien casi olvidable y, en ocasiones, hasta despreciable, culpable de traición y mentira o simplemente ya no digno de amar. Puede que la persona amada sea ya una Rosa mustia (Angel Díaz, Cuba, 1921-2009) objeto ya no del amor, sino solo de compasión:

Viendo hoy que estás así

siento compasión de ti

rosa mustia

ese es tu final.

Una visión similar se presenta en Increíble, de otra compositora cubana, Isolina Carrillo (1907-1996), canción en la que el tú, la persona interpelada, más que compasión, inspira el desprecio: Increíble/ que tú hayas llegado/ a quedarte tan solo […] tú que te creías/ el rey de la vida. La letra no explicita si este tú es la persona antes amada, pero la tradición comunicativa y la lógica semántica del género lo sugiere, como también ocurre en el caso de Rosa mustia. Ambas canciones presentan una visión distinta del sujeto lírico del bolero. Tantas veces se ha visto un sujeto amoroso fracasado e inferior a la fuerza sobrehumana que es el amor e inferior, muchas veces, a la persona amada por representar esta al amor, mientras aquí se manifiesta un sujeto más cercano a la vida cotidiana, alguien que puede ganar y perder, y que es capaz de sobreponerse a ese simple revés que representa la pérdida del amor y hasta de compadecer o despreciar a quien fuera el rey o la reina del amor y ahora no es nada.

En Total (Ricardo Perdomo, Cuba 1917- EUA 1996), el sujeto de la canción se presenta con cierto cinismo poco usual en el género al pregonar la indiferencia hacia el ser amado y hasta la inexistencia del amor en una relación fracasada antes de consumarse: Pensar que llegar a quererte/ es creer que la muerte se pudiera evitar. El sujeto parece negar el principio mismo del eros como defensa frente a la muerte manifestando, además, desdén y nada más frente al tú del deseo y frente al deseo mismo:

Total, si no tengo tus besos

No me muero por eso

Ya yo estoy cansado

De tanto besar.

En esta modalidad del bolero y de la vida, aparece la posibilidad de otro amor, como en Mi segundo amor, del dúo Cuates Castilla (pseudónimo de los hermanos gemelos José Angel y Miguel Angel Díaz y González de Castilla, México 1912- 1979 y 1994, respectivamente). En este tema se representa, por un lado, la idea del amor único: Yo que siempre creí/ que solo había un amor en la vida, pero tal idea resulta un engaño, porque hoy contigo aprendí/ que hay un segundo amor. En este caso, el segundo amor probablemente sea el verdadero y definitivo, la redención final en el universo bolerístico. Siendo así, Mi segundo amor desdice la tragedia del bolero y se acerca a otra noción del amor en la tradición occidental, la del final feliz. Lo esencial en este no es tanto la pasión única como el amor definitivo, que puede ser el segundo (o tercero, cuarto…).

Sentimientos de desamor como el desengaño, la indiferencia, el desprecio y hasta el odio, como en Bravo, de Luis Demetrio (México, 1931-2007), son emociones alternativas que permiten performar el bolero de otra manera, de sobrepasar la desdicha amorosa, el abandono y la soledad y entrar nuevamente en la vida y en la carrera amorosa. La visión del amor como una serie de eventos sucesivos, y no uno solo, en la vida de cada cual no se presenta sin complicaciones, porque siendo el amor un sentimiento tan fuerte, la noción o certeza de su final dificulta la relación y ensombrece por anticipado el momento de la dicha, como en Angustia (Orlando de la Rosa[12]):

angustia de saber que tú te aburrirás de mí

tristeza de saber que yo

me aburriré de ti

En esta visión del desengaño amoroso, interpretada, entre otros, por Elena Burke, no se trata de la redención en la forma de un nuevo amor. El “rey muerto, rey puesto” no es ligereza bohemia ni el consuelo imposible, sino parte rutinaria de la rueda de la vida, rutina convertida en angustia y tristeza porque su fuerza acaba destruyendo el momento feliz, ya imposible de gozar. El amor convertido en rutina no es un alivio, sino una banalización de la desdicha.

Otras ausencias

La separación y la ausencia, de una manera u otra, llevan al dolor, aunque sea el de la indiferencia. Hay, no obstante, una forma de ausencia que incluye la dicha. La separación temporal de dos amantes que se siguen queriendo y se extrañan. El amor, en estas situaciones, se ve reconfirmado y reforzado por la distancia, y la certeza del regreso de la persona amada es fuente de felicidad. Una semana sin ti (Vicente Garrido, apodado “el padre del bolero moderno”, México 1924-2003) puede traer tristezas y trae el tedio fatal de tu ausencia y, solo al calor de tus besos podré renacer. Pero hay en el alejamiento una especie de dulce dolor que insinúa a la vez que niega el gran dolor de la separación definitiva que no se produce. El sujeto lírico renace y con él, el deseo amoroso que es, también, el deseo del deseo, el deseo de sentir nuevamente el deseo reforzado por la ausencia:

Pero a veces quisiera volver

a sentirte tan lejos,

porque nunca te tuve tan cerca de mí.

Un famoso bolero cubano de 1948 también celebra la fuerza del sentimiento amoroso hacia el/la amante ausente. Contigo en la distancia (César Portillo de la Luz, Cuba 1922-2013) es, probablemente, el mayor éxito de su compositor, interpretado por el compositor y por un gran número de otros artistas desde los 1950. Este bolero-canción del estilo del filin celebra a la vez que llora la ausencia del objeto de amor.

No hay bella melodía

En que no surjas tú

Ni yo quiero escucharla

Si no la escuchas tú

La letra no indica el carácter de la separación, si es la cotidiana de unas horas o si es más larga o hasta por tiempo indefinido, pero sí que el alejamiento hace más intenso el amor porque contigo en la distancia/ amada/o mía/o estoy.

En Voy a apagar la luz de Armando Manzanero (México, 1935-2020), tal vez el último gran compositor de boleros, se da un paso más en la exaltación de la ausencia. Tampoco en esta canción queda claro si la separación es temporal o permanente, y ni siquiera si el tú y el yo líricos forman pareja más allá de la imaginación del yo. Lo que importa en este caso es la libertad que da la ausencia a la imaginación, porque al apagar la luz se entra en un espacio de libertad amorosa y erótica: Allí donde todo lo puedo, donde no hay imposibles. Aquí, en la oscuridad, es donde mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Y no importa que el encuentro no sea físico, porque el amor y el deseo solitarios del sujeto lírico-amoroso bastan por sí solos: qué me importa vivir de ilusiones si así soy feliz.

Dado que la ausencia de la persona amada es una figura fundamental en el bolero, el espacio del amor se vuelve, en gran medida, imaginario. El escenario amoroso y erótico pocas veces son los cuerpos mismos, sino la idea de ellos. El recuerdo y la imaginación son elementos fundamentales del amor en el bolero. La ausencia es el espacio para los sentimientos, el deseo y los anhelos hacia la persona amada. En la mayoría de las canciones, la ausencia representa un obstáculo para el amor, creando una situación trágica en muchos casos y, en otros, un anhelo insoportable por el reencuentro. En este último caso, Voy a apagar la luz, la situación es distinta, ya que la ausencia es lo que permite el encuentro amoroso y erótico sin límite alguno.

Otro paso más en este sentido lo da Marta Valdés en una composición de 1955, En la imaginación, que pasó a la fama en la versión de Vicentico Valdés (Cuba, 1922-1995) de 1957. Aquí, no solamente la ausencia brinda la libertad total para el encuentro en la imaginación, sino que el mismo objeto del amor puede ser producto de la imaginación. Hoy estoy pensando que tal vez existas, reza la canción. El tú lírico existe aunque sea solo en la imaginación, la cual permite ir inventando al objeto amoroso o dejar que este, aunque ausente e inexistente, se invente solo: Quién serás, que así me invitas a amar. Y aunque sospecho […] que tú eres nadie, está de fiesta la imaginación. En esta canción, Valdés lleva el sentimiento del bolero hasta sus últimas consecuencias. La ausencia misma, ya no del ser amado determinado, sino de un ser amado como tal, provoca una presencia, la de un amante en proceso de cristalizarse.

Un siglo de ausencia

La época de oro del bolero empezó en la década de los 1920, hace ya un siglo. Aparte del amor y el dolor, tal vez sea la ausencia el tema que recorre, de una manera u otra, la mayoría de las canciones del repertorio. La ausencia del ser amado, por lo general inexplicada, es la tragedia que marca este género de poesía y música populares. La separación de los amantes, en cuanto hecho inminente o consumado, es el tema fundamental de un sinfín de composiciones. El dolor es lo que queda de la persona ausente por lo que este viene metonímicamente a sustituirla, a representarla más de lo que ella se representa a sí misma. El dolor, a su vez, se vuelve melodía, música y palabras, se vuelve canción, y la canción es el signo –del dolor, del amor, del yo y del ser amado–que expresa colectiva e individualmente las múltiples gamas del sentimiento amoroso.

Pero la ausencia no solo impide, sino que aumenta y hasta condiciona el sentimiento amoroso, así como condiciona la canción. Sin ausencia, no hay dolor, y sin dolor, no hay bolero, como ya se ha visto. Además, la ausencia provee un espacio ideal para cultivar el sentimiento amoroso con intensidad. El dolor que produce la pérdida o alejamiento de la persona amada hace recordarla y sentirla con mayor fuerza, el dolor del amor es mayor que al amor mismo. Y luego está la otra ausencia, la que da lugar a la imaginación, que a veces está de fiesta, sugiere Marta Valdés En la imaginación. Otro cubano, Eusebio Delfín (1893-1965) ya había confirmado años antes que el amor pasional real es dulce y bello, pero que lo es todavía más el de la imaginación:

¡Qué dulce es la boca que ardorosamente

con besos ardientes hicimos sangrar!

¡Ay! pero más dulce es la boca riente

de aquella que nunca podremos besar.

La ausencia se vuelve la presencia en su representación del amor, lo más real de él, lo que queda del ser amado. En algunos casos brinda un espacio de libertad para amar o, incluso, inventar al ser amado. La ausencia – amor, dolor, separación– es a la vez presencia de música y palabras, de un yo y un tú y un yo-tú que en la performance del bolero pueden identificarse con una o dos personas que escuchan, con quien escucha y su amado/a, imaginada/o o real, presente o ausente y el yo mismo deja de ser el yo cotidiano para convertirse en un yo liberado de lo mundano para dedicarse –al menos en el imaginario de la semiosfera bolerística– a lo esencial, al amor que, a su vez, es el dolor de un siglo de ausencia que voy sufriendo por ti.

Bibliografía consultada

Althusser, Louis. 1993. Essays on Ideology. Londres: Verso.

Alvarado, Leonel. 2007. “Bolero: Sentimental Utopias, Modernity, and Mestizaje.” Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies / Revue canadienne des études latino-américaines et caraïbes , 2007, Vol. 32, No. 63 (2007), pp. 147-166

Baeza Carvallo, Ana María. 2008. ““Sabor a mí”. Aura, bolero e Identidad en América Latina.” Voz y escritura. Revista de estudios literarios. Nº 16, enero-diciembre 2008. pp. 37-48. No citada

Bajtín, M. 1997. Estética de la creación verbal. México D.F.: Siglo XXI

Barthes, Roland 2011. Fragmentos de un discurso amoroso. México: Siglo XXI

Benveniste, Emile.1971. Problemas de lingüística general. Madrid: Siglo XXI.

Castillo Zapata, Rafael 1990. Fenomenología del bolero. Caracas: Monte Ávila.

Évora, Tony. 2001. ¿Un revival del bolero? Encuentro de la cultura cubana. No. 20. Pp. 81-90.

Gelpí, Juan. 1998. El bolero en Ciudad de México: poesía popular urbana y procesos de modernización. Cuadernos de literatura. Año 1998, Vol. 4, Número 7-8. Pp. 197-212.

Gustafsson, Jan, 2013. Deixis, interpelación y comunidad – indagación en el mecanismo discursivo de la primera persona plural. Sociedad y Discurso, número 22, pp. 3-14.

Huerta Rojas, Fernando. 2018. El amor y desamor masculinos: una expresión de género de las emociones y los sentimientos de los hombres en las canciones de bolero (pp. 41-71). Rosas, R., & Sánchez, O. Masculinidades, familias y comunidades afectivas. México: ITESO.

Knights, Vanessa. 2001. El bolero: expresión de la modernidad latinoamericana. Actas del III Congreso Latinoamericano de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular. Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular, Rama Latinoamericana, 2001.

Knights, Vanessa. 2003. El bolero y la identidad caribeña, Caribbean Studies Vol. 31, Jul-Dec 2003. Pp. 135-50.

Knights, Vanessa. 2004. Songs of Creole Identities: The Bolero in the Hispanic Caribbean. Forum for Modern Language Studies, Volume 40, Issue 4, October 2004, Pages 389–400

Lara Romero, Gladys. 2001. Bolero: amor, texto y cultura. ISLAS, 43(130):20-38; octubre-diciembre, 2001.

Loyola Fernández, José. 1997: En ritmo de bolero: el bolero en la música bailable cubana. La Habana: Ediciones Unión.

Melo, Doris. 2020. El amor cortesano durante la edad media. Conference Paper. https://www.researchgate.net/publication/340870775_El_amor_cortesano_durante_la_Edad_Media

Mojica, Sara de (2014). Poesía, prosa y música tropical: del bolero íntimo a la utopía de la nación. Cuadernos De Literatura, 8(15), 124-132.

Muñoz-Hidalgo, Mariano. 2007. “Bolero y modernismo: la canción como literatura popular.” Literatura y lingüística, no 18. Santiago de Chile.

Ordóñez, Jorge Eliécer. 2002. “Llanto de luna: entre el bolero y la poesía.” Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid

Party, Daniel. 2012. “Un pequeño defecto: el bolero de Lucho Gatica entre sus fans y la crítica”. Moraña, Maribel y Sánchez Prado, Ignacio (eds.). El lenguaje de las emociones. Madrid: Iberoamericana /Vervuert.

Peza, María del Carmen de la. 1994. “El bolero y la educación sentimental. Sus procesos de significación y resignificacion, de lecturas y escrituras diversas.” Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, vol. VI, núm. 17, 1994, pp. 297-308 Universidad de Colima.

Podestá Arzubiaga, Juan. 2007. “Apuntes sobre el bolero: desde la esclavitud africana hasta la globalización.” Revista de Ciencias Sociales (Cl), núm. 19, segundo semestre, 2007, pp. 95-117.

Puig, Manuel. 1976. El beso de la mujer araña. Barcelona: Seix Barral

Rico Salazar, Jaime (1993): Cien años de boleros su historia, sus compositores, sus mejores intérpretes y 600 boleros inolvidables. Bogotá: Centro Editorial de Estudios Musicales.

Rougement, Denis de. 1974. Love in the Western World. New York: Harper and Row. Versión en castellano: 1986. El amor y Occidente. Barcelona: Kairós.

Santamaría-Delgado, C. 2014. “Cosmopolitas.: El bolero, la radio y el cosmopolitismo latinoamericano, 1930-1950.” In Vitrolas, rocolas y radioteatros: Hábitos de escucha de la música popular en Medellín, 1930-1950 (pp. 173-212). Pontificia Universidad Javeriana.

Sinay, Sergio. 1994. Inolvidable. El libro del bolero y del amor. Buenos Aires: Espasa Calpe. (no citada)

Soto Vázquez, José. 2008. “Estudio comparativo entre la lírica cancioneril y

la música popular del siglo XX: bolero y tango.” Espéculo: Revista de Estudios Literarios, 2008 (38)

Strongman, Roberto. 2007. “The Latin American Queer Aesthetics of El Bolereo.” Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies, Vol. 32, No. 64. Pp. 39-78.