El 19 de abril de 2022, al mediodía, Gloria Gervitz murió. Conocí su obra a través de Raúl Dorra,[1] en 1999. Su poesía habría de dejar en mí una impronta indeleble. La leí con avidez y pasión desde entonces. Tuve la oportunidad de conocerla en el año 2000, cuando Raúl Dorra la invitó a una lectura en el Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Recuerdo el asombro que me produjo su voz. Quien haya estado alguna vez en una de sus lecturas sabrá a qué me refiero. Gloria era una mujer más bien pequeña, de mirada penetrante y algo taciturna. Uno no espera que, de ese cuerpo menudo, emerja una voz poderosa, robusta, dominante. En su voz tomaba cuerpo la fuerza de su poesía.

Dorra, uno de los primeros y principales estudiosos de la poesía de Gervitz, además de su promotor y divulgador, murió el 13 de septiembre de 2019, casi dos meses después de haber tenido lugar esta entrevista, esta vez, íntegra. El 16 de julio, Gloria y yo hicimos una video-llamada a Raúl. Ninguno de los tres imaginaba que aquélla sería nuestra despedida. Fue Raúl quien me regaló a Gloria, por lo que no puedo sino entregar este texto en memoria de ambos.

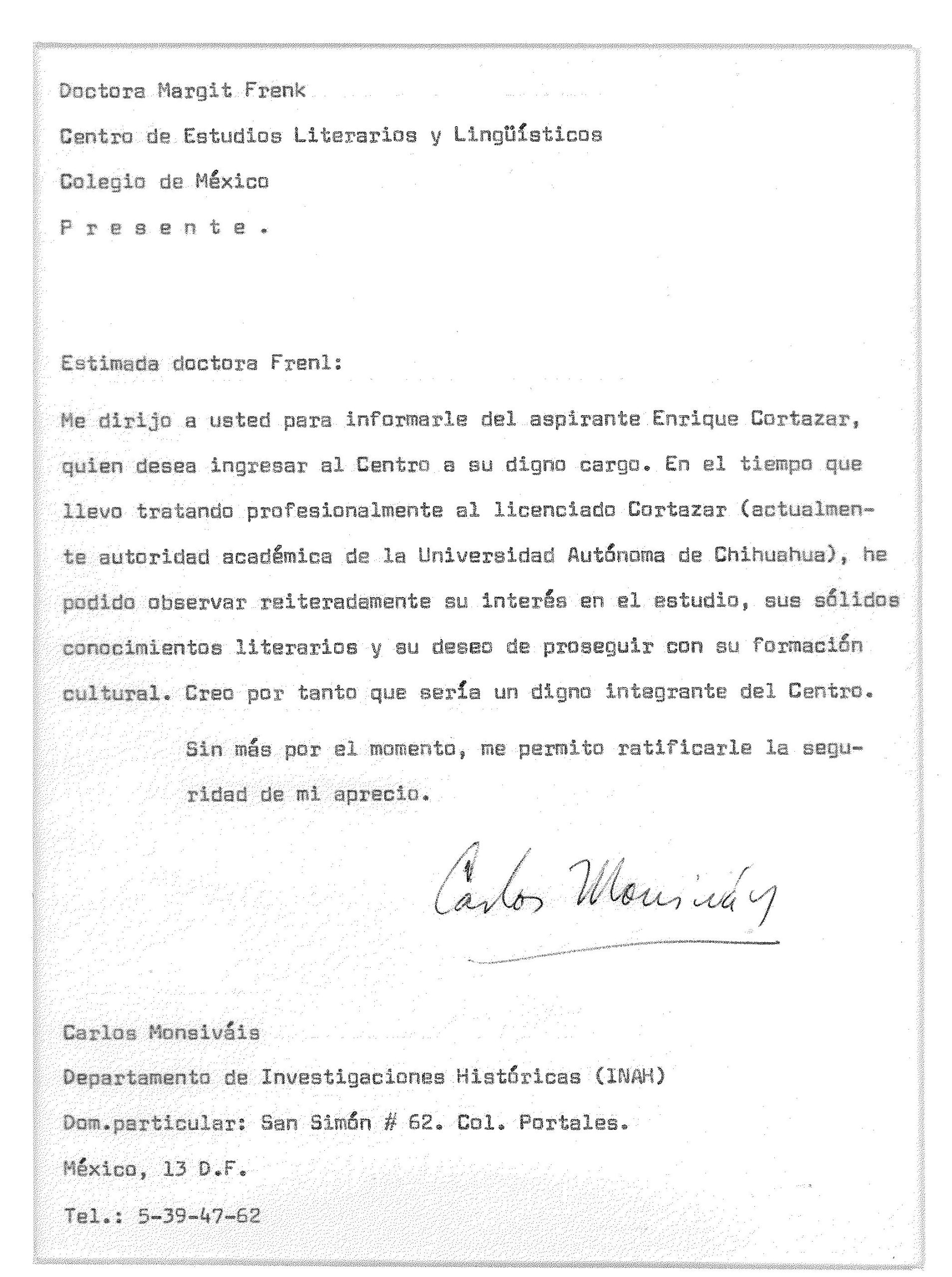

La iniciativa de entrevistar a Gloria fue del poeta Fabrício Marques, con motivo del Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2019 que el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile había otorgado a Gervitz en el mes de mayo. Por cuestiones de espacio, sólo una parte, con algunos fragmentos de Migraciones, se publicó el 8 de octubre de ese año en el portal de la revista brasileña Cult. La traducción al portugués, tanto de la entrevista como de los poemas, fue realizada por la escritora Nina Rizzi. Al mes siguiente, la versión en español sería publicada, también por Fabrício Marques, en el portal de Vallejo & Co. La conversación con Gervitz tuvo lugar el 16 de julio en su casa, en San Diego California, su último lugar de residencia.

––Hace cuarenta y tres años comenzaste a escribir un poema titulado Shajarit, un poema que como un árbol comenzaría a crecer hasta convertirse en lo que hoy conocemos como Migraciones. Aquellas palabras seminales fueron “En las migraciones de los claveles rojos donde revientan cantos de aves picudas y se pudren las manzanas antes del desastre”. ¿Qué te dicen ahora, en este momento de tu vida, estas palabras?

––Hasta la fecha no he podido saber realmente qué quieren decir esas palabras. Ha habido diversas interpretaciones que otros han escrito sobre estas líneas. Yo no tengo realmente ninguna. Sigo sin entenderlas. No sabría explicar qué quise decir con ellas. Las traía en la mente. No me acababan de hacer sentido. Simplemente me atreví a escribirlas y fue como si abriera algo. Una llave. Porque esto empezó a seguir y a seguir. Y simplemente me dejé llevar por el poema. Fue la primera vez que sentí que ésa era mi voz. Sentía que todo lo que había escrito antes no era mi voz todavía.

––Un nombre a veces termina por convertirse en un destino. Si pensamos que la palabra “migraciones” alude a un desplazamiento, en tu poema tenemos también voces que se desplazan de un sueño a otro, de un tiempo a otro, de un espacio a otro, incluso de una lengua a otra: encontramos oraciones en hebreo, fragmentos en inglés.

––Me doy cuenta de que el título acabó por quedarle muy bien al poema porque existen dentro de Migraciones muchas migraciones. Para mí, más que nada son migraciones interiores —aunque también hay migraciones hacia fuera: las mismas palabras, versos, a veces páginas enteras, migraron de un lugar a otro dentro del poema. Cuántas veces no hemos migrado dentro de nosotros. En ese sentido, podría decirte que mi vida ha tenido etapas tan distintas, como si fueran vidas diferentes, y quizá lo único que las une es que la protagonista he sido yo. Creo que nos pasa casi a todos, conforme vas viviendo más años, te vas moviendo dentro de ti, se mueven tus prioridades y las preguntas vitales se van contestando con la vida misma. El título lo encontré muy rápido. Fue cuando el Fondo de Cultura Económica por primera vez publicó [1991] las primeras tres partes que tenía en ese momento Migraciones [Fragmento de ventana, Del libro de Yiskor y Leteo]. Estas partes yo las consideraba poemas distintos pero que podían convivir juntos. Sentí que Migraciones agrupaba bien a los tres poemas, además porque en “Yiskor” hablo directamente de mujeres que migraron de Europa del Este a México.

––Y resultó muy significativo en muchos otros sentidos, porque la palabra “migración” alude a un desplazamiento, a estos movimientos de los que hablas. Y en el universo poético de Migraciones tenemos también voces que se desplazan, se desplazan de un sueño a otro, de un tiempo a otro, de un espacio a otro, por un parte. Y también resultó casi profético el título, porque ha sido un poema que ha migrado de una lengua a otra. No sólo dentro del poema mismo encontramos fragmentos escritos en otros idiomas. Hay oraciones en hebreo, fragmentos en inglés. También el poema ha tenido sus migraciones a otros idiomas a través de la traducción.

––El poema y yo tenemos una relación muy simbiótica. Hemos crecido juntos y hemos convivido durante cuarenta y tres años. Todavía por marzo y abril de este año le hice pequeños ajustes. Extrañamente, más que quitar, regresaron algunos versos. Yo los había eliminado de distintas partes del poema y me sorprendió que empecé a despertar varias mañanas y traía en la cabeza uno, dos o tres de estos versos en la cabeza que regresaban, como cuando sueñas con alguien que ya murió y el sueño es tan vívido que casi sientes que viste a esta persona. Parecían fantasmas que rondaban y me pedían regresar. De repente me di cuenta que había hecho bien en quitar ciertos fragmentos —que habían sido escritos en distintos momentos— y no es que estuvieran mal pero ya no le servían al poema, ya no le añadían nada. Habían funcionado como andamios que necesité incluso para seguir escribiendo, pero que ya no necesitaba ni yo ni el poema y pude quitarlos sin que se me cayera el edificio. Pero los versos que me regresaban sí decían, sí servían. Y terminaron por estar juntos, casi uno tras otro, en la primera parte del poema, aunque haya diferencia de treinta años entre ellos, quedaron bien juntos. Una vez que los rescaté para ponerlos en su lugar, dejaron de despertarme. Y no es que yo esté constantemente releyendo el poema. Sólo vuelvo a él cuando tengo alguna invitación a una lectura. Tengo como disciplina no leerlo ni aprendérmelo de memoria. Siento intuitivamente que, si lo hiciera, dejaría de verlo y lo repetiría como perico. Tengo una relación simbiótica con el poema y es como si él viniera a mí. El poema está dentro de mí y yo dentro de él. De hecho, en esta ultimísima versión al día de hoy, yo creo que sí nos estamos despidiendo el poema y yo. No voy a decir como en otras ocasiones, que ahora sí ya lo terminé, pero sí creo que cada vez nos acercamos más tanto el poema como yo a un final.

––Me parecen interesantes estas expresiones que usas: “El poema me pidió”, “me exigió” tal o cual decisión. Dejan ver que el acto de escritura no es totalmente voluntario. Percibo en tus palabras una especie de obediencia.

––Yo creo que hay cosas que no se pueden explicar. De algún modo escribo de lo que no sé. Si realmente supiera seguramente me encajonaría en reglas y no dejaría fluir las cosas. Lo que sí he sentido y hecho es estar al servicio del poema. He llegado a sentir que escribir se parece mucho a un voto monástico: tú te das a la poesía. Tú te le entregas y, al entregarte, ella responde o no. Por ejemplo, he pasado cuarenta y tres años para dejar escritas 266 páginas, aunque he escrito muchísimo más, pero eso es lo que quedó. He pasado temporadas a veces de años en que no he escribí una palabra, en que de verdad sentí que me había secado. Y eso me dolía porque no nos olvidemos de que vivimos una época en que la productividad, la cantidad, el mucho en todos sentidos (escribir, publicar…), es importante. Pero con la poesía estás más a la intemperie, más desamparada. No hay nada de qué agarrarse más que de la poesía misma. La tienes o no la tienes. Muchas veces traté de escribir poesía porque habían pasado tres o cuatro años sin escribir, y me forzaba. Y a lo mejor no estaba mal escrito, pero no tenía lo esencial: no tenía alma. En muchas cosas yo más bien soy impaciente y con la poesía aprendí a ser paciente. Una de las cosas que me ha tocado aprender en mi vida es precisamente la paciencia.

––Me has hecho recordar mucho esa reflexión de Paul Valéry en torno a “El cementerio marino”: “No sé si aún está de moda elaborar largamente los poemas, tenerlos entre el ser y el no-ser, suspensos ante el deseo durante años; cultivar la duda, el escrúpulo”. La espera es quizás el tiempo de que está hecho tu poema o ¿cómo es el tiempo de tu poesía?

––Creo que, la mayor parte de las veces, si no es que todas, el poeta es el menos indicado para hablar de su poesía. Uno no puede escribir poesía pensando si está de moda o no. Uno no escribe poesía para darle gusto a nadie. Uno escribe poesía porque no puede no escribirla.

––Me parece que es pertinente la reflexión de Valéry cuando dice que estos poemas compuestos largamente “toman poco a poco la importancia secreta de una empresa de reforma propia”. ¿Tú sientes que el poema también te transforma a ti?

––Estoy muy de acuerdo con Valéry. Ciertamente, yo fui transformando el poema y él a mí. Fuimos creciendo y aprendiendo juntos.

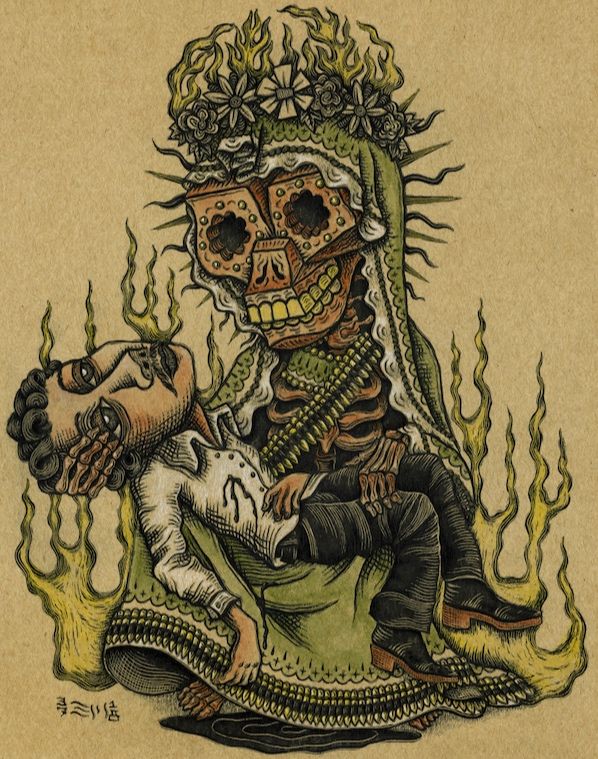

––En tu poesía hay una dimensión religiosa. Podemos encontrar oraciones hebreas pero también plegarias propias de la religión católica, ¿cómo se amalgaman estas tradiciones que conviven en y alimentan tu poesía?

––Alimentaron mi vida. Nací en la Ciudad de México. Provengo del lado paterno, así como del lado del papá de mi mamá, de judíos de Europa del este. Mi abuela materna era de Puebla. Viví prácticamente toda mi vida en México, hasta estos últimos años en que estoy en San Diego. Así que esas tradiciones no las veo antagónicas. Pueden convivir distintas lenguas y culturas. Esto se da en tantos ámbitos en nuestra época. Gracias, por ejemplo, al internet, puedes pasar de una cosa a otra. Yo escucho fragmentos de oraciones en hebreo, aunque mi familia no era muy estricta en llevar las tradiciones religiosas. Por otro lado, como lo digo en el poema, tuve esta nana ¾mi nana Lupe, que es el único nombre que menciono porque me salió del alma, era de Oaxaca y no hablaba muy bien español¾ que me llevaba a misa a escondidas de mis padres. Además, viviendo en México, acabas queriendo a la virgen de Guadalupe, que también es mi virgencita. Recuerdo haber ido a un encuentro de escritores judíos latinoamericanos en Jerusalén; ahí entré a un museo donde encontré una pintura de la Virgen de Guadalupe, sentí una emoción increíble, se me salieron las lágrimas. Estoy hecha de todo esto. Las irrupciones de algunas palabras o líneas en otros idiomas, por ejemplo, en hebreo o más bien arameo, están así porque así las oí. Y si las tradujera perderían ese sentido litúrgico que tienen al ni siquiera entenderlas. Creo que las cosas más importantes no las entiende uno muy bien. Mientras más tiempo vivo más me doy cuenta de que las cosas realmente importantes son un misterio y son las que luego nos van llevando y nos guían. Me ha sorprendido que llegué a escribir muchas cosas antes de que en realidad pasaran. Alguna vez leí en Brodsky que la poesía tiene algo de profético. Creo que es cierto. Mi explicación es que mucha de la poesía ocurre en una zona como de pre-conciencia de uno. Si fuera en el inconsciente no la podríamos detectar, pero tampoco está ahí en lo abierto o explicable, porque entonces eso impediría que fluyera.

––Aunque el poema no sea narrativo en tanto no nos cuenta una historia, creo que hay un relato. Incluso diría que de cierta manera Migraciones, además de lírico, es un poema épico: nos muestra la épica de la voz, el drama del decir. El conflicto en tu poema es esta continua tensión entre la voz y el silencio, más que entre la palabra y el silencio porque me parece que la Palabra también se constituye de silencio. Recuerdo que en la versión del año 2000 había un verso muy sugerente: “El silencio es un trabajo que durará toda su vida”. ¿En eso se juega el oficio de poeta?

––Yo creo que una parte sí porque de algún modo le estás todo el tiempo queriendo arrancar a la poesía palabras. Y al mismo tiempo esas palabras están sostenidas por el silencio. Las palabras toman cierta fuerza cuando las rodeas de silencio. En Migraciones hay muchas páginas rodeadas de silencio. Hay una en particular, donde aparece la línea “¿me oyes todavía?”, que está cargada hacia el margen derecho y el resto de la página vacía. La pregunta está rodeada de silencio y “expectativa”[2]. Es la voz que espera una respuesta, pero no sabemos si hay una respuesta. El poeta tampoco sabe si la habrá. En ese sentido, el poeta vive en una especie de intemperie, como en una orfandad constante. No tienes asideros. La voz dialoga consigo misma y con el silencio. Pesan las palabras. Y pesa el silencio. Y pesa esa intemperie de las palabras que están a su vez recogidas y amparadas por todo ese silencio, que las rodea y les da cuerpo y forma. El poeta está ahí expuesto, increíblemente vulnerable. Me sucedió que, en esta última época que ha sido muy creativa en la cual el poema me fue saliendo de muy de adentro, de las entrañas, yo me sentí muy expuesta con todo lo nuevo que tenía el poema. El miedo ha estado presente desde el principio, pero en esta última versión adquiere una presencia casi corporal. El miedo es otro de los interlocutores de la voz. Tanto el miedo le habla a esa voz que lleva el poema como esa voz interpela al miedo. Extrañamente, sí hay una cierta epifanía al escribir poesía, pero también estás muy huérfano ahí. Siempre me acuerdo de Gaston Bachelard, que decía que tan sólo poder escribir poesía ya es un regalo; no importa qué tan triste es lo que escribas, el hecho de escribir es ya una alegría en sí. Es una especie de vuelo, pero ¿cuánto puedes sostenerlo? Hay por eso una intemperie enorme en escribir, en habitar la poesía y en dejar que te habite.

––Rescato esto que decía Abraham de que la poesía es “una expectativa”, a la que está ligada la atención, la espera. En este sentido, el silencio es una forma de la atención y la tensión como se expresa con frecuencia en el poema: “¿Qué me vas a decir? ¿Qué más me vas a decir?”. Y a continuación de estas palabras se despliega el blanco que representa un silencio, pero no un silencio carente de significación, sino que expresa una suerte de promesa, de espera, de atención, de obediencia. El silencio tiene un protagonismo impresionante en tu poesía.

Sí lo tiene.

Abraham: Por eso le es tan importante el acomodo que tienen las palabras.

––Es la parte visual que tú trabajaste. Tu tesis de maestría tiene que ver con mi puesta en página. Retomando lo que decías de que el miedo tomó un papel más protagónico, el miedo ya estaba allí, pero de cierta manera a un lado. Yo siento que la presencia del silencio o el miedo están representados en la forma en la que me pide el poema. Es como sacar las palabras a escena. Las acomodo como si fueran escenografías. No hay que ponerlas como si fueran soldaditos; deben tener movimiento, aire, que vibren. Aunque son objetos, aún en su estatismo, hay un movimiento.

––También pensaba que, al lado de la voz (que es como “el tema” de la poesía), está el cuerpo. En tu poesía el cuerpo es un elemento crucial y que está explorado desde distintas formas: en lo erótico, lo sexual, lo sacrificial incluso, o visto en su desgarradura o en su gozo. También adquiere una dimensión sagrada, particularmente, en la sección que tuvo como nombre “Pythia”, esto se ve de manera muy clara. Me parece que la Palabra, esta gran figura en tu poesía, no es una entidad abstracta, sino que tiene una presencia muy concreta, casi corpórea, táctil. Las palabras, a su vez, son presencias corpóreas. ¿Cómo planteas tú el vínculo entre la palabra y el cuerpo o entre la voz y el cuerpo?

––Cada vez tengo más la idea de que la que es de carne es el alma. Se dice el alma y el cuerpo como si fueran entidades separadas. Por lo demás, todo lo que sentimos es a través del cuerpo, tanto el dolor como lo sublime, lo que nos lleva a eso es este cuerpo tan mortal en el que estamos metidos, tan fuerte y frágil al mismo tiempo, tan vulnerable. El cuerpo es absolutamente mortal y me sorprende lo valiente que somos: todos vamos a morir, pero tratamos de hacer esto y lo otro, contentos y llenos de proyectos como si fuéramos a ser eternos. Y es el alma la que es de carne. Yo creo que estas dicotomías del cuerpo y el alma, la carne y el espíritu, no son ciertas. El que es de carne es el espíritu, el alma; así como el cuerpo y la palabra son alma también. Todas las emociones, como la expresión erótica del amor, se sienten con el cuerpo, no en abstracto. Aunque te las imagines, tu imaginación está dentro de ti, anclada en ese cuerpo que eres tú. Nos parece tan extraño y casi absurdo el saber lo mortales que somos, el saber que, en el fondo, lo que vamos a acabar de ser todos, con todo los que hemos sido, nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestros miedos, es olvido y más olvido y más olvido. Nos aterra pensar que, en lo que vamos a acabar, va a ser en el olvido. La inmortalidad para mí está aquí, mientras estamos vivos. Porque qué otra inmortalidad hay, quién va a saber que va a ser inmortal de otro modo. Y eso es lo impresionante de la vida: que es un misterio.

––Cuando dices que alma es como el cuerpo o el cuerpo como el alma, es como esa pequeña eternidad que se nos regala…

––Este cuerpo, este instante es nuestra eternidad.

––Pero anclada en el cuerpo…

––Totalmente.

––La sección que inicialmente conocimos como “Septiembre”…

–que sigue cerrando el Poema.

––tiene ese anclaje en el cuerpo. Para continuar con el tema del cuerpo, hay una diversidad de cuerpos en tu poesía. Vemos una niña explorando su sexo o vemos a las muchachas reconociéndose en su corporalidad, a una mujer madura que está viéndose frente al espejo interrogándose “¿Yo? ¿Esa mujer soy yo?”. Tenemos el cuerpo en sus distintas edades, en su devenir cuerpo. Pero también hay una figura que a mí me parece clave en tu poesía, la de la sibila. Me parece que la sibila es ante todo un cuerpo, un lugar donde las voces se hacen presentes. Es como el gran lugar de la enunciación, pero ¿también podríamos pensar que es el lugar de la anunciación, como el lugar de las revelaciones? ¿La sibila sería una metáfora de lo que es el poeta?

––Quizás sí. La poesía extrañamente tiene algo de profético para el poeta. Porque ocurre en una parte de nosotros en la que no estamos muy conscientes, en una pre-conciencia, como cuando te estás despertando y logras aprehender algo de lo que soñaste, un fragmentito, como esta linda mascada de seda tan delicada que casi se te deshace de la mano; de esa penumbra logras arrancar algunas palabas y es como si violentaras esa delicadeza, esa seda, para extraerle algunas palabras que a veces acaban por decir cosas que años después sucedieron. Mucho de lo que escribí pasó o acabé por vivirlo, no exactamente como se dice en el poema, pero sí algo muy semejante. He escrito algunas cosas que en verdad me han sorprendido. Por ejemplo, yo no había visto morir a nadie y catorce años antes de que muriera mi papá escribí “Mis muertos son tan reales como yo, les hablo en ruso y en idish”. Mi papá llegó a México cuando tenía cerca de nueve años de edad, su idioma materno era el ruso y en su casa hablaban tanto en ruso como en idish. Y resulta que catorce años después, en los últimos tres o cuatro días que vivió mi papá, que desde que había llegado a México sólo habló español, lo olvidó y todo lo poquito que hablaba era en ruso y en idish. Mi pobre mamá, que no entendía ni ruso ni idish, le pedía que le hablara en español. También me impresionó el hecho de que una línea que escribí hace treinta y tantos años en lo que era “Yizkor” (“somos los que se van”), también fue escrita más o menos igual por un poeta judío polaco en una estación de tren en Polonia. Esto lo supe a través de un ensayo sobre Migraciones. Otro ejemplo, hace cincuenta años, uno de los primeros textos que publiqué decía: “Me voy a casar con Abraham”. Con esta frase le estoy dando voz a mi abuela poblana Carmen, que en efecto se casó con mi abuelo Abraham y que a los 70 años se suicidó de un tiro. Este episodio me impresionó mucho y fue por eso que escribí algunos poemas en prosa que se acercaban al tono que después tendría Migraciones. Esto fue hace cincuenta años, llevo escribiendo poesía cincuenta años, empecé a finales de 1969. Mi abuela paterna, mi abuela materna (a quienes reinvento en mi poesía) y mi mamá fueron en ese entonces una fuente de escritura, porque son tres mujeres muy complejas e incomprensibles para mí, verdaderos enigmas. Lo primero que escribo es como si fuera mi abuela ––eso fue el comienzo de Migraciones––, que dice cómo todo lo que importó en su vida, lo que le gustó y que guardó tanto, de repente se empaca en cajas que se sacan y de pronto todo se acabó. Lo primero que yo escribo, que siento que ya vale la pena, empieza diciendo “Me voy a casar con Abraham”. Claro que a la que estoy haciendo hablar es a mi abuela.

––Sin embargo, a la vuelta de los años, una mujer como tú se casa con un hombre que se llama Abraham. Esta anécdota nos deja ver una cuestión de fondo, de la poesía en general, y muy particularmente de la tuya, que tiene que ver con el tiempo. Estamos acostumbrados a pensar el tiempo como sucesión, como una línea que avanza en la que no hay retornos. No obstante, en Migraciones, encontramos retornos, no sé si en círculo, pero tal vez sí en espiral pues no se regresa exactamente al mismo lugar. Esta imagen que incluso me parece muy bella, la de la espiral, nos devuelve a una interioridad del tiempo mismo, como si el tiempo se pensara a sí mismo. ¿Cómo toma forma el tiempo en tu poesía? Hay muchos versos que aluden a ese retorno: “porque siempre es la primera vez / porque hemos nacido muchas veces / y siempre regresamos”, “todo no es sino tiempo”, “llego al lugar del principio donde comienza el comienzo”, “transcurrimos en nosotros mismos”. En estas líneas se expresa una forma particular de vivir el tiempo. ¿Cómo percibes el tiempo dentro de tu poema?

––Lo único que yo puedo decir es que tengo un sentimiento de tiempo largo. Para la mayoría de la gente parece que el tiempo pasa muy rápido, pero para mí el tiempo es largo, como que pasan muchas cosas dentro de ese tiempo. Siento que pasan tantas cosas dentro de mí que me hacen sentir que, en lugar de que pase rápido, es un tiempo largo, expandido, que se hace grande. Le caben muchas cosas al tiempo.

––En ese sentido, parece como si te estuvieras refiriendo a esas representaciones clásicas de la memoria como espacios, en donde colocamos las imágenes que deseamos recordar. Particularmente en tu caso, no se trata del tiempo lineal, sino de una esfera, una especie de contenedor, casi de matriz, donde cabe todo. Y lo pensaba por estas anécdotas que cuentas. Eso que parecía referirse al pasado se actualiza en un presente y es como si no hubiera transcursos sino retornos.

––En todo caso, te podría decir que quizá vivo el tiempo más así, como algo circular, más que lineal. Sí, he dicho “transcurrimos dentro de nosotros”. Siento que el verdadero tiempo está dentro de mí, porque es mi tiempo, el que habito, y ese tiempo tiene un espacio. Extrañamente también es un espacio en una especie de “presente perpetuo”, en el que regresan las cosas aunque sean transformadas. Como sucedió con lo que dije de “Me voy a casar con Abraham” o con la línea “somos los que se van”, siento que yo habito más en un tiempo circular. Siento el tiempo lento. Estamos apenas en julio, pero siento que ha pasado mucho tiempo, que este año ya lleva mucho tiempo. No siento que sea rápido. En este año me han pasado muchas cosas, fuera y dentro de mí.

––Esta concepción del tiempo está muy ligada al espacio. Recuerdo esta línea: “Aquí está todo, aquí está allá”. Esto es interesante porque Migraciones no es un poema estático sino que está hecho de desplazamientos que acontecen con suma lentitud, que por ello son difíciles de demarcar sus trayectorias.

––Pienso que sí y creo que tienes razón cuando dices que el tiempo para mí es esférico.

––Hay ondulaciones dentro de esa esfera.

–– Sí, y me pone muy nerviosa sentirme apurada, que tengo que hacer demasiadas cosas afuera. No me gusta, me pone nerviosa. Necesito mi tiempo, que es lento. Soy al revés de la gente que necesita estar haciendo una cosa y luego otra, que tiene que estar siempre ocupada. Me gusta quedarme muy quieta, casi sin hacer nada.

Abraham: Porque es cuando pasan cosas dentro de ti.

––Probablemente. Pero sin que me dé cuenta. No es que yo diga me voy a quedar quieta para que sucedan cosas dentro de mí. Siento que, si tengo que estar en demasiadas cosas al mismo tiempo y tienen que ver con el afuera, me canso, me agobio. Me agobia tener que estar como muy ocupada afuera.

––Eso habla mucho de tu trabajo también como poeta. El poema marca su propio ritmo.

––Sí, yo tuve que ajustarme a los tiempos del poema. El poema me impuso este tiempo lento en el cual, por lo visto, yo he acabado por sentir que es mi casa también. Yo habito ese tiempo lento.

Abraham: Es una concepción del tiempo totalmente diferente. A mí me impresiona tremendamente que de repente diga “ay, creo que se me corrió esta línea y creo que esa línea tiene que ir aquí”, de algo que escribió hace treinta años. ¿Cómo sabe que eso va ahí, en ese lugar?

––Y además esto que me contabas de la corrección de esas líneas que regresaban como fantasmas. De pronto, una línea que escribiste recientemente convive con una que escribiste hace treinta años, por ejemplo.

Abraham: No nada más convive, la exige. Ella siente que tiene que estar ahí.

––Es el poema el que me pide eso. Yo se lo doy.

––Tú obedeces.

––Yo obedezco.

––Aprovechando un poco esta intervención de Abraham sobre cómo las líneas migran y se acomodan. En ello hay una dimensión visual y espacial del poema. En la historia de Migraciones, lo visual ocupó una atención de tu parte. Recuerdo que, por ejemplo, la versión de Yiskor[3] estaba acompañada por unas reproducciones de pinturas de Julia Giménez Cacho y, de manera más enfática, en la edición de Pythia,[4] este poema está dividido en cinco partes y la quinta no está hecha de palabras sino de imágenes: tres colotipias de Luz María Mejía, donde se captura en movimiento el cuerpo de la bailarina Lola Lince. ¿Cómo viviste esa relación con estos otros discursos, la pintura y la fotografía, que corren paralelos a la poesía? Además, tú siempre tienes mucho cuidado en las ediciones al elegir la portada, para las que recurres mucho a reproducciones de Magali Lara. Tienes un vínculo muy fuerte también con las artes plásticas.

––Mira, a mí el mundo me entra por los ojos. Paradójica y tristemente, perdí un ojo. Tengo un solo ojo, a mí que me entra el mundo por los ojos. No querría y no podría vivir sin ver. Ver me es esencial. A mí me enriquecen, me gustan los objetos. Me gusta, por ejemplo, lo que para mí son cosas bellas. Me gusta que el libro también sea un objeto bello que tú puedas tener, sentir, tocar, que el color vaya de acuerdo al poema. Por ejemplo, hablando de Pythia, el color que elegí, café tierra, es uno de los menos comerciales. Lo elegí porque sentí que evocaba esas cuevas, que me imagino como espacios cerrados con tierra, en las que las sibilas estaban en Delfos. Por eso quise que el libro fuera de color café. Y estas colotipias, que son una técnica antigua de tomar fotografías, también tienen ese color. Yo tenía justo 50 años cuando escribí Pythia e hicimos esa sesión de fotografías con la bailarina Lola Lince. Estas colotipias enriquecían el poema.

––¿Cómo fue esa sesión?

––Esa sesión fue mágica. El pintor Arturo Rivera conectó a Luz María conmigo. Conocía el trabajo de Luz María y había leído algo mío y le pareció que debíamos hacer algo juntas. Así nos conocimos. Efectivamente, a ella también le gustó Pythia. Entonces yo fui a Guadalajara. Ella vivía en un lugar donde está la Barranca de Oblatos. Era un lugar extrañísimo. Las ventanas no tenían vidrios. Había telarañas que eran casi parte de la decoración. Era la primera vez que yo tenía una beca, a finales de 1992. Hicimos este proyecto como parte de la beca. Yo tenía escritos solamente unos doce fragmentos de Pythia. Tuvimos dos sesiones de fotografía. Una fue a las doce del día, otra a las dos de la tarde. Así lo quiso Luz María por la forma como caía la luz. A las doce no había sombra, a las dos ya. Me sentaron en un equipal. Lola llegó, traía como una capa, se la quitó, estaba desnuda. Tenía un cuerpo muy hermoso, pero era el cuerpo no de una muchacha sino el de una mujer en sus cuarenta. Encendieron copal.

––Como algo ritual.

––Muy ritual. Nos dieron, a cada una, una copita de tequila. Yo leo los pocos fragmentos que entonces tenía de Pythia. Los leo y Lola los interpreta con su cuerpo. Por eso ves de repente ese cuerpo como dice el poema: “Y ella sola en su fondo / larva / se estremece / se contrae como un molusco / pálida / en lo más hondo del adentro / acechando”. Lola hacía así, movimientos que puedes ver en las colotipias. Lola expresaba con su cuerpo mis palabras, mientras la otra tomaba las fotografías de las palabras interpretadas con los movimientos del cuerpo de Lola. Me acuerdo que hubiera dado no sé qué por tener más fragmentitos de lo que acabó por ser Pythia porque fue mágico, fue muy hermoso esto. Y de hecho, la sesión de fotografía me dio como tres o cuatro fragmentos después. Hay uno que dice “resquebrajamiento / entre los muros” ¾que antes decía blancos, luego quité los adjetivos¾, “espiral amarilla / nudo”; en realidad estaba viendo el cuerpo de Lola. Las palabras fueron corporales, me las dio el cuerpo de Lola. Y Luz María las retrató. También me acuerdo cuando entré con Luz María al cuarto oscuro, cuando estaba revelando las fotos. Fue muy emocionante. Las artes plásticas y toda esta cosa visual…

–– y corporal.

––Sí, aquí Pythia fue realmente visual y corporal.

––Por eso decidiste que esa quinta parte del poema fueran las colotipias.

––Totalmente, porque eran parte del poema. Fíjate, esa edición tiene todas estas cosas: es una edición que hizo Mario del Valle, una edición pequeña, muy bonita, y le pedí que quitaran la numeración a las páginas, porque los números metían ruido. Las páginas no están numeradas, no están más que las palabras solas en la página sin números.

––Es como un espacio también.

––Es un espacio también y la última parte son las palabras con cuerpo que, bueno, no son las palabras, pero es el cuerpo de Lola que habla también.

––Sin embargo, para las ediciones posteriores, tomas algunas decisiones importantes, como eliminar esa quinta parte.

––Ah, claro, porque si la hubiera dejado rompería el fluir del poema. Eso funcionó para esa edición. Pero nunca se me hubiera ocurrido dejar esas colotipias. Imagínate lo que hubieran hecho esas colotipias dentro del poema. Lo hubieran modificado radicalmente.

––No obstante, lo visual no desapareció absolutamente, porque tú pones mucha atención en ello. Por un lado, tienes mucha lucidez para ir podando el poema, eliminando cosas que le sobran…

––O agregando o regresándole cosas.

––Y también pones mucha atención en algo que no siempre es común, para un cierto modo de hacer poesía, que es la plasticidad del poema representado en la página. Para ti los espacios en la página son parte del significado. Tienen sentido.

––Totalmente. Soy muy visual. Para que las palabras puedan tener tanto la fuerza, como la delicadeza que requieren, necesito también del espacio de la página, que es el marco para poderlo dar. El espacio, la visualidad cuentan muchísimo. Es otro registro. Así como el silencio, de algún modo está sosteniendo también al poema, toda esta espacialidad de la puesta en página, lo visual, es otro de los sostenes del poema.

––Cuando trabajas sobre esos ajustes, ¿cómo logras tener esa distancia y esa lucidez? Así como la creación te exigía un cierto estado de conciencia, que tú llamas pre-conciencia, ¿la corrección te exige otro estado mental? ¿Cómo realizas ese trabajo de corrección?

––Yo creo que ahí el tiempo ha tenido mucho que ver porque el tiempo me ha permitido ver muchas de las cosas que no podía ver cuando estaba demasiado cerca, como te va pasando con tu vida misma. Es el tiempo el que te empieza a dar más perspectivas de tu propia vida. Es el tiempo el que hace que vayan cambiando tus prioridades. A través de él he podido ir haciendo este trabajo, como dices, de podar. En cuanto a las puestas en página, obedezco al poema. Allí no me cuesta mayor trabajo; sé cómo van las líneas. Desde hace mucho, prácticamente hago los poemas en la cabeza. Los veo, los oigo y los hago en mi cabeza. Los medio escribo a mano en un cuaderno con mi letra grandotota. De pronto tengo una línea y ésta me va llevando a otra. Y al mismo tiempo casi como que los veo en la página. Cuando veo que hay algo los paso a la computadora. Sé cuándo una línea dice algo que me va a llevar a otra cosa que quizá vale la pena. También sé cuando estoy escribiendo algo que la mera verdad no dice nada. Es muy fácil para el poeta, para el artista en general, engolosinarse con lo que hace. Y el tiempo me ha permitido tomar una distancia de lo que he escrito, me ha permitido poder ver las cosas casi como si yo no las hubiera escrito. Cuando tomas distancia puedes ver, ser mucho más objetiva. Lo último que has escrito suele ser lo que más te gusta porque es con lo que te sientes más cercana. Sientes que te quedó muy bien. Terminaste el trabajo y te sientes satisfecha, sientes que está muy bien. Y es con el tiempo cuando, de pronto, tú dices aquí la mera verdad me falló o esto no valía la pena y, en otras, dices mira esto está bien. El tiempo ha sido, en mi caso, un consejero, como un filtro, un decantador. Ahora bien, el tiempo también tiene un peligro muy grande, que es el de la costumbre. Tienes una cosa y te acostumbras a ella a tal grado que llega un momento en que ya no la ves. En ese sentido, tuve como regalo esta época muy reciente en que la poesía quiso visitarme, vamos a decirlo así. Y tuve esta época, de verdad muy creativa, en la que escribí como una cuarta parte del libro en un tiempo muy corto: escribí como 120 páginas que más o menos valían la pena o que al menos dejé lo mejor posible. Por otra parte, el estar tan dentro de la poesía como estuve ¾como pocas veces, esto duró casi dos años¾, de pronto me permitió estar lúcida y me permitió ver por primera vez muchas cosas a las que me había acostumbrado y no veía. Como ya te mencioné, me sorprendí con lo que una vez fue “Leteo”. Ahí fue donde vi los efectos de la costumbre y lo poco fiable que es el juicio del poeta sobre su propia obra. Porque para mí “Leteo” era una de las partes que me gusta mucho y solía leerla en las lecturas a las que me invitaban. Me sentía a gusto leyéndola. Y fue la parte, me atrevería a decirlo, que sufrió más cortes y más cambios. Le sobraban cosas. Eché fuera más de la mitad de lo que fue “Leteo”. Era el que tenía las partes más descriptivas, más narrativas. No eran malas, pero no le agregaban ya nada al poema. Fueron soportes en un momento dado, fueron puentes. De pronto no sólo no los necesitaba, estaban estorbando, y me di cuenta de que tenían que ver más con vivencias personales mías. Y cuando digo vivencias, quiero decir cosas para mí queridas, que me gustaban, que eran la peor parte del poema. Creo que pude ver qué era lo esencial.

––Para dar un cierre a esta plática, que te agradezco profundamente, porque ha sido reveladora, bella, sugerente, me gustaría hacer un juego. Yo te digo una palabra y tú me respondes de manera espontánea lo que te evoque: amor.

––Es una de las palabras más difíciles porque a fin de cuentas es lo que le da sentido a prácticamente todo lo que hacemos y somos. Y al mismo tiempo es de las cosas que más miedo nos da, tanto amar de veras a alguien como ser amados. Ser amados es una enorme responsabilidad. Es una palabra muy difícil y hay que usarla con pinzas. En la poesía también. Hay muchas formas de amor y todas tienen una fuerza enorme. Quizá son dos las que yo más manejo en el poema. Una es este amor que tiene que ver con el erotismo, el sexo, la intimidad que puede darse entre dos seres. Y el amor tan complicado, tan complejo ––porque está muy lleno de rencores y de malos entendido––, a la madre. Siento que estos dos son los polos tremendos del amor. El amor primero que todos tenemos a la madre es el primer vínculo con el mundo. Al mismo tiempo, fíjate, es ¾alguien lo dijo¾ la primera migración, porque para poder ser, para nacer, lo primero que haces es migrar del cuerpo de tu madre hacia fuera. La primera migración ocurre cuando naces. Migras del vientre materno a la vida, al mundo, a respirar por ti misma. Cortan el cordón umbilical y de pronto esa personita, ese ser, empieza a ser, a respirar y a luchar por sí misma. Es la primera migración de la cual no tenemos conciencia. La última es la de la muerte. De la que nadie ha regresado a decirnos cómo es, pero a la que, en lo personal, sí le tengo miedo. Porque todavía no me quiero morir. Así como cuando naces es tu madre la que te echa al mundo, y casi siempre hay alguien allí que ayuda a que salgas de ese cuerpo, también quisiera morirme de la mano de alguien que me quiera. ¿Sí me entiendes? A pesar de que el acto de nacer y el acto de morir son solitarios, quisiera una mano amiga o una presencia. Tuve la suerte de que mi mamá murió de mi mano. Estuve con ella y la tenía de su mano. Le hacía cariñitos en su frente y, de pronto, sentí cuando se murió. Sentí cómo de repente se soltó. Aquí también pasó algo que me afectó muchísimo, que logré medio ponerlo en palabras en el poema. Casi al momento en que ella murió, llegó el médico, alguien muy joven. Trató de oírle su corazón y me dijo: “Suéltala porque es tu pulso el que me está pasando”. Entonces la solté. Entonces supe que la solté. Así como ella me echó para afuera y cortaron el cordón, así yo la eché para afuera, ya no latía dentro de ella. Ella se fue, me alegra tanto, con mi pulso. Le di mi pulso hasta el mero final. Me alegro mucho haberlo podido hacer. Y fui la única de sus hijos que estuvo con ella.

En este punto de la conversación, Gloria estaba muy sensible al recordar la muerte de su madre. Inesperadamente sonó su teléfono y tuvimos que interrumpir la conversación. Posteriormente, ella retomó su relato y quiso completar su respuesta leyéndome algunos fragmentos.

––Tiempo después de la muerte de mi madre, empecé a sentir alivio. Te voy a leer.

¿oyes mi llanto?

¿oyes mi llanto que te cubre como una tela?

rásgala

rómpeme

cúbreme con tus cenizas

libérame

espero las noches como un animal amarrado que patea

patea

y te acuso

y de qué puedo culparte

¿cómo hubiera podido ser de otro modo?

el oráculo se cumple

déjame ir

suéltame

no regreses

no quiero quedar atrapada en tu sueño sin poder despertar

¿hacia dónde ir?

llego sólo al lugar del principio

regreso para besar tu pulso

para caer de rodillas

devotamente beso las arterias de tus manos

oh madre ten piedad de mí

sostenme

derrótame pero dame tu consuelo

apoyo mi cabeza de niña

toco tu corazón

cierro los ojos

estoy atada a ti como el ahogado

a la piedra anudada a su cuello

ya no tengo miedo

no puedo hundirme más abajo de tu corazón

llévate la luz

noche

––Y luego esto. Ahora vas a entender lo de la palabra amor.

y te hablaba a ti

y tú eras yo

y tan oscura el agua

como quien entrega el alma

y no hay quién

//

Y tanto cielo en tu cabeza

y el corazón que no quiere hundirse

hundiéndose

y yo como antes y como siempre

y desde para siempre obedeciéndote

no sé hacer otra cosa

nunca he sabido hacer otra cosa

obedezco te obedezco

y lo huérfano allí abierto

en canal

y la luna golpeándose bajo ese cielo

más pálido que el agua más pálido que tus sueños

más endeble

y tú me decías

-suéñate que es hermoso el sueño de la vida

muchacha

¿recuerdas?

no puedo despertar

[…]

estoy en tu silencio

en éste tu olvido –que es el mío

como un sol el cuerpo se arrodilla

y se hunde

estoy ahí en lo quieto

en ese tu fluir quietísimo

en esa tu luz

//

ahora eres tú la que llora

la que suplica

¿dónde estás llorando?

¿dónde en mí es que lloras?

//

soy la última

en estar con ella

en asistirla

en morirla

suéltala -me dicen

pero si pudiera le daría mi pulso

si pudiera cubriría de flores su espanto

si pudiera le pediría a la mismísima tierra

que la absuelva

y la perdone

perdóname tú a mí

perdonada

//

beso tu miedo

besos lo solo de tu miedo

tu huérfano miedo

tu para siempre miedo

tu miedo dentro de mí

y la devoción como una hoja de obsidiana

corta

//

el silencio en su semilla

la luz quieta

yo ahí

la luna

más frágil que tu sueño

//

y la palabra

rompe vuélcase

ahí

en su tajo

celda tú en mí

sin mí

//

ahora ¿qué me vas a decir?

¿qué más me vas a decir?

––Finalmente, Gloria concluyó diciéndome lo siguiente.

––Siento que el poema se está acabando porque el mismo poema me lo está diciendo. Mejor así a que, en este afán de escribir y escribir más, lo eche a perder. O que escriba yo dizque otra cosa, que ni vale la pena, y que es en detrimento del conjunto. Mira esto último que dice:

¿a quién apelo como Job ante Dios?

¿ante quién me interrogo?

a quién le estoy hablando?

¿quién me está hablando?

//

y la voz con sus esdrújulas

la loca con sus vocales aún más locas

y sus acentos y sus diéresis

y sus puntos y sus comas

se está muriendo

a zarpazos y a sollozos se me está muriendo

y yo aquí sola sola sola sola sola

y ella diciéndome que ya no tiene nada que decirme

[1] Raúl Dorra (Jujuy, Argentina, 1937 – Puebla, México, 2019). Además de diversos ensayos sobre la obra de Gervitz, es autor del estudio introductorio “La voz en la oscuridad” que abre la edición de Migraciones, de 1996 (Tucán de Virginia). En 2003, realizamos juntos la selección y el prólogo de una antología de Migraciones para la editorial Jitanjáfora. En 2013, tuvo a cargo la selección y la nota introductoria de la obra de Gervitz para el número 176 de la colección de Poesía Moderna de Materiales de Lectura de la UNAM.

[2] La palabra “expectativa” fue dicha por Abraham, el esposo de Gloria Gervitz, quien estuvo presente en una parte de la entrevista.

[3] Ésta fue una sección de Migraciones. Antes de integrase, se publicó de manera independiente en 1987.

[4] Al igual que Yiskor, Pythia se publicó de manera singular en 1993. La edición estuvo al cuidado de Mario del Valle.

Blanca Alberta Rodríguez es profesora e investigadora en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Doctora en Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha estudiado a profundidad la obra literaria de Gloria Gervitz, en Las voces del cuerpo (2002) y La configuración de la página en la poesía de Gloria Gervitz (2006). Editó, junto con Raúl Dorra, una selección de Migraciones (2003).