Para hablar de situaciones encontradas, o esos episodios de la vida que se te presentan simultáneamente, entrecruzados, enredados, entrelazados, y que confrontan tus sentimientos, tu disposición, tu desempeño y hasta tus principios y que, en todo caso, te animan y te inquietan al mismo tiempo, voy a poner como ejemplo la carta que me escribió Isabel y que desató estas reflexiones.

A la vez que me da la buena noticia de que ha contratado mi libro, me advierte que, dada su naturaleza de testamento literario, como yo misma me refiero a él, tendré que viajar a Barcelona a presentarlo. Comunicación que de inmediato contrapone mi gusto a mi angustia, situación encontrada que Isabel refuerza al recordarme que, contratar este libro mío, ha sido su última gestión como agente literaria pues, al haber cumplido ahora cinco décadas de dirigir la agencia, se retira. “Nunca me voy a despedir de ti, siempre te daré solamente la bienvenida”, me escribe, y firma.

Ha pasado el tiempo. Mi vida ha cambiado en uno y en tantos sentidos. Empecé a ser autora de Isabel en 1985, no con el primero, pero sí con el segundo libro que publicaba, en momentos en que lo obvio, lo plano, lo tópico, era que los más bienintencionados de mis colegas dictaminaran que semejante logro no se debía sino a que yo era la escritora joven y principiante, casada con el escritor mayor y reconocido. Perceptiva deducción que, desde un principio, y después con el buen acuerdo de Isabel, contrarresté al oponerme, desde aquella tierna época, a que en las solapas de mis libros apareciera el dato, no sólo de con quién estaba yo casada, sino de quién había sido yo discípula. El anticipado y clarividente entendimiento de Isabel a esta circunstancia mía, su comprensión total de la paradoja específica que en adelante conformaría mi existencia, desató una amistad entre nosotras que el tiempo que ha corrido no ha hecho sino incrementar. A lo largo de los treinta y dos años que duró mi matrimonio, que terminó cuando él murió, viajé con mi esposo por el mundo y, cuando a Europa, siempre con escalas, en ocasiones de meses de duración, en España, en especial en Barcelona. Y si me ocupo de registrar estos hechos es porque bien podrían poner en cuestionamiento la aprehensión que ahora experimenté cuando, en su carta, Isabel me advertía que fuera preparando mi viaje, pues tenía que estar presente para el lanzamiento y la subsecuente presentación de mi testamento literario, cuya contratación, me recordaba, representaba la última gestión que ella habría hecho como agente literaria, pues se retiraba. Si es cierto que, desde que enviudé, he vuelto a viajar, también es cierto que, en comparación, ahora mis viajes han sido de más corta duración y, además, menos frecuentes, aparte de que tampoco han incluido necesariamente a España ni, específicamente, a Barcelona, ni en su planteamiento ni en su realización. Por otro lado, aún cuando buena parte de esta nueva etapa viajera mía, la hice, por fortuna, en compañía de W, mi nueva pareja, cuando se trataba de alguna invitación mía y él no podía acompañarme, viajé sola, pero con una angustia tan profunda que no tardé en admitir que, a pesar de mi larga experiencia de viajera, era un hecho que yo no sólo no sabía viajar, y todavía menos si viajaba sola, sino que viajar se había convertido en una necesidad, o una responsabilidad, que, a mí, simplemente no me gustaba, y que, como podía confirmar, con el paso del tiempo cada vez me gustaba menos, aun cuando se planteara como un viaje de placer. Realidad que se ha ido agravando a tal extremoso grado que en las ocasiones, por raras que por fortuna sean, en las que he recibido alguna invitación, no comunico el caso a mi pareja, por temor a que él, que desde que nos unimos se ha empeñado en hacer valer, o en que yo misma reconozca y ejerza, mis facultades de independencia y autonomía, por frágiles que, de nacimiento, estas condiciones sean en mí, me compela a aceptar y, en consecuencia, me orille a viajar y enfrentarme, sola, a la realidad que me depare la situación.

Sin embargo, la oportunidad de viajar que Isabel me planteaba en su carta tenía tal peso en sí misma, por tantas razones, encabezadas por el atractivo que ejercía en mí presentar allá mi testamento literario, que le expuse a W el asunto completo, con apenas una que otra maña en la exposición. En un disimulado, pero desesperado, intento de que él se compadeciera de mí y me liberara del conflicto que la carta de Isabel había provocado en mí, lo más seductoramente que pude le pregunté si me acompañaría. Con no poca dulzura me contestó que yo sabía de sobra que no, que no me acompañaría, que, incluso, yo conocía muy bien las razones por las que él no podía acompañarme. “¿Ni siquiera porque se trata de ir a Barcelona?”, que es su ciudad natal, insistí. Pero insistí inútilmente. Y lo cierto es que así fue cómo, en vez de que él condescendiera ante mis vacilaciones y me apoyara a no viajar, lo que hizo fue, digamos, aliarse intuitivamente con Isabel y, después de opinar que a mi edad y como la escritora que a estas alturas yo debería asumir que soy, ya era hora de que me dejara de inseguridades y que, sencillamente, me concentrara en preparar mi viaje. Para animarme, me aseguró que todo iba a salir bien y que, como no negaré que suele sucederme, una vez del otro lado del Atlántico yo misma iba darme cuenta de que todos y cada uno de mis temores y desvelos habían sido, una vez más, en vano.

Acepté, o cedí, o me resigné, pero no sin establecer con W las condiciones más sólidas de las que pude echar mano para justificar mis dubitaciones, además de para armarme, aunque sólo fuera apenas, con un poco de seguridad.

La primera condición que te pongo, W, es que, en vista de que acepto que tú no me acompañes, viajaré únicamente si puedo cruzar el Atlántico acompañada, y entonces hacerlo por lo tanto y siempre que mi plan sea factible, acompañada por mi hermano L. (Aunque a mis cuatro hermanos les aplico al menos uno de los “pensamientos mágicos”, el que sostiene que, si estoy a su lado, no me puede ocurrir nada negativo, a L, mi hermano el que vive en Zurich, y quizá porque es el mayor, aparte le aplico otro de estos “principios mágicos”, el de que a él mismo no le puede ocurrir, nunca, nada negativo. Por más conciencia que yo haga de lo absurdo que, a mis setenta años, resulta aplicar estos principios, que son los que les abren camino y guían y orientan y protegen a los niños, confieso que yo sigo aplicándolos. Y advierto que abarcan absolutamente todos y cada uno de los aspectos de la existencia de una persona. Así, a quienquiera que yo se lo aplique, se convierte, para mí, en alguien que, por ejemplo, no se puede enfermar y tampoco puede fracasar en lo que sea que fuera su quehacer en la vida, cuando no llego al extremo de presuponer que tampoco puede sufrir un accidente y que, por extensión y en pocas palabras, no se puede morir.)

Como el editor contemplaba que la presentación de mi libro fuera en el mes de enero, en cuanto se asentaron mis emociones encontradas, le escribí a mi hermano que, aun cuando vive en Zurich, durante las fiestas de fin de año tradicionalmente pasa, con su familia y con nosotros, un mes largo aquí, en la Ciudad de México. Le pregunté exactamente cuándo tenía previsto su regreso a Zurich, ahora que viniera en diciembre, pues yo estaba invitada a presentar mi libro en Barcelona a principios del año nuevo y mi intención era no atravesar el Atlántico a menos que pudiera atravesarlo acompañada, es decir, acompañada por él y su esposa, mi cuñada M. Y lo cierto es que, con el dato que a vuelta de correo me mandó, pude establecer con el editor la fecha de la presentación de mi libro.

De este modo, una vez cumplida la primera de las condiciones sine qua non que le expuse a W, la de que viajaría porque viajaría con mi hermano, armé la segunda, que lo concernía directamente a él y que, de aceptara, aliviaría aún más la intensidad de mis inquietudes. En todo caso, consistía en que los quince días que yo pasaría entre Zurich y Barcelona él debía pasarlos en la casa de Cuernavaca, en donde trabajaría más distendidamente que en la Ciudad de México, y en donde pasaría mejor el tiempo. Además de trabajar en su exposición Juego de letras, con intención de terminarla, durante los días de mi ausencia tendría que escribir las palabras de aceptación del Doctorado Honorio causa que la Universidad Iberoamericana le acababa de otorgar, y con el que, a mi regreso del viaje, en momentos en que él estaría cumpliendo ochenta y siete años de edad, lo investirían. Me tranquilizó visualizarlo entre su estudio luminoso y el jardín, luminoso también, con sus entretenimientos de siempre, la prensa, la lectura, la música, además de los específicos de Cuernavaca, la piscina, los perros y los gatos. Asimismo me tranquilizó que W estuviera de acuerdo con mi plan, por más que entonces me dejara sin excusas para seguir sosteniendo que la carta de Isabel había desatado en mí sentimientos encontrados, como era por una parte el deseo de presentar mi libro, y, por otra, la inquietud de viajar, de viajar sin W, de dejar solo a W.

En este punto empecé a organizar la constelación de responsabilidades que tendría que atender al mismo tiempo que me preparaba para el viaje. Responsabilidades de todo tipo, desde habilitar la casa que nos acababa de entregar el arquitecto y que mi hermano y su familia estrenarían (mientras W y yo empacábamos la casa de Dulce Olivia, en Coyoacán), hasta escribir las palabras que, como invitada, yo leería en Guadalajara en el homenaje a mi amiga poeta Ida Vitale, consagrada a los noventa años con el Premio Reina Sofía, el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, el Premio Cervantes; desde acabar la autobiografía intelectual que me solicitó un editor y enviársela, hasta adelantar las colaboraciones al diario en el que colaboro y que tendría que enviar desde el otro lado del Atlántico. Atender estas responsabilidades, todas, y atenderlas simultáneamente; atenderlas, todas, con la atención y la dedicación absolutas que cada una requería; atenderlas, todas, a riesgo de las consecuencias que me deparara atenderlas con las inevitables y crecientes prisa y angustia que experimentaba ante la perspectiva y la inminencia del viaje. Como ejemplo de estas consecuencias, mencionaré la más grave, que sencillamente consistió en no haber podido leer las pruebas de la autobiografía intelectual que el editor me mandó la víspera de que yo saliera de viaje. (A pesar de que fue una omisión mía, en su momento lamentaría tanto mi descuido que no lograría asumir ni mucho menos celebrar su publicación, de la que incluso casi reniego, si no fuera porque, meses después, Ediciones Era la publicó sin mancha.) En contraste, menciono el desafío más grande que enfrenté, y del que por fortuna sí salí airosa, en esos días en que me preparaba para viajar. Consistió en idear la forma en la que debía dejar preparados los medicamentos que W tomaría a lo largo de los quince días que duraría mi viaje, que fue quizá la responsabilidad que me entretuvo más especialmente. El logro de haberlo resuelto me reconforta al grado de aumentar la confianza en mí misma, como quizá ninguno de los cumplimientos de mis otras responsabilidades consiguió hacer. (Busqué un tarjetero con al menos quince hojas o columnas verticales, una por día, con cinco tarjetas individuales y apartados horizontales cada una; el primero, para las pastillas que W toma en ayunas; el segundo, para las que toma con el desayuno; el tercero, para las que toma con la comida; el cuarto, para las que toma con la cena; y, el quinto, para la sublingual, que toma justamente antes de dormir. En la tapa interior del tarjetero, afiancé los datos del cardiólogo que lo trata y, también, una lista con los nombres de los medicamentos y la manera en la que administrarlos. Verticalmente, en la parte superior de cada columna, un indicador de la fecha; horizontalmente, al lado de las cinco hileras de tarjetas, un indicador del momento del día en que tomar las correspondientes pastillas, grageas, cápsulas.)

Una vez del otro lado del Atlántico, en Zurich, en casa de mi hermano y mi cuñada, en donde estaría la semana previa a la que pasaría en Barcelona, alternaba mis paseos por la ciudad y las montañas nevadas, abrigada para el invierno que corría, con la atención que debía a todavía más responsabilidades, tanto las que habían quedado pendientes como otras, nuevas, que se me fueron presentando de la manera en la que se manifiestan a todo aquel que esté presente y en acción en la vida. Entre las nuevas, varias ya encaminadas a preparar la presentación de mi libro, que era el motivo central del viaje. Hablaba con W diariamente, una o dos veces al día, hablaba con Isabel todos los días, nos oíamos reír, las dos incrédulas ante la realidad que vivíamos, ante la proximidad de nuestro significativo encuentro, significativo por tantas razones.

La primera responsabilidad que atendí una vez en Zurich fue la que habría de marcar, con mayor intensidad que ninguna de las otras, el más profundo carácter del viaje, que, como pude prever desde que recibí la carta de Isabel en la que me inducía y casi me exhortaba a viajar, y como confirmo al escribir estas líneas, consistió simplemente en la definición última de mi identidad. Soy como soy. Tómame o déjame, Oh, Vida!, Oh, Amor, Oh Literatura. Soy como soy. Y lo que propició la revelación, por más que una revelación anunciada, aunque tímidamente, constantemente a lo largo de mi septuagenaria existencia, fue la entrevista que desde Madrid me hizo Javier Rodríguez Marcos, para la columna “En pocas palabras”, de Babelia, de El País, que se publicó el 08 de febrero de 2019, titulada con mi respuesta a la pregunta de qué libro me habría gustado escribir, “Me gustaría haber escrito Rinconete y Cortadillo, de Cervantes.”

Esta entrevista se trata de un parteaguas tan claro en mi camino que a continuación la transcribo completa.

P: ¿Qué libro le hizo querer ser escritora?

R: Son dos: The Catcher in the Rye (1951), de J.D.Salinger, y Rayuela (1963), de Julio Cortázar.

P: ¿Y cuál ha sido el último que le ha gustado?

R: The Life of Images: Selected Prose (2015), de Charles Simic.

P: ¿Qué libro ajeno le habría gustado escribir?

R: Rinconete y Cortadillo (1613), de Cervantes.

P: ¿Uno que no pudiera terminar?

R: ¿Sólo uno?

P: De no ser escritora, le habría gustado ser…

R: Escritor.

P: ¿Cuál es el último libro que ha entrado en su biblioteca para quedarse?

R: Shop Talk: A Writer and his Colleagues and their Work (2001), de Philip Roth.

P: Antes que la Academia Sueca, usted destacó los valores poéticos de Bob Dylan. ¿A qué otro músico le daría el Nobel?

R: A Leonard Cohen.

P: ¿Qué cuento triste posterior a la salida de su antología incluiría ahora en ella?

R: “En la azotea desnuda”, en mis Vidas en vilo (2007).

P: ¿Qué tres libros de la literatura mexicana reciente recomendaría?

R: Lunas (2010), La dueña del Hotel Poe (2014) y La buena compañía (2017), los tres, de Bárbara Jacobs.

P: ¿Cuál es la película que más veces ha visto?

R: The Hours (2002), de Stephen Daldry.

P: Si tuviese que usar una canción como autorretrato, ¿cuál sería?

R: Oscilo entre Cry Baby, de Janis Joplin, y Mother, de John Lennon.

P: ¿Qué encargo no aceptaría jamás?

R: Ser una escritora fantasma, es decir, escribir en nombre de otra persona.

Y esta entrevista es un parteaguas en mi identidad porque la contesté con auténtica espontaneidad, desde el fondo más profundo de mi ser, sin otra consideración ante mí misma que la de decir la verdad y, en atención al requisito que me hizo el entrevistador, la de contestar con la mayor precisión y con la menor cantidad de palabras posible.

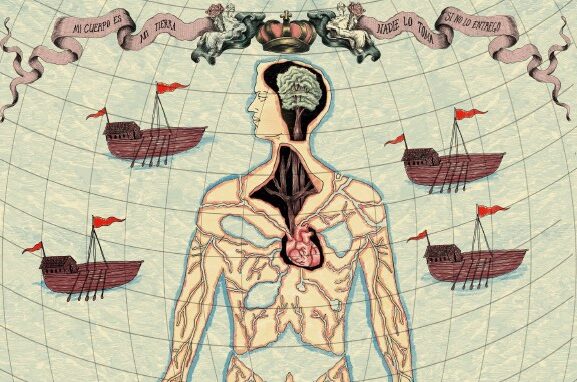

Y la experiencia es parteaguas en mi identidad porque la acabó de definir. Soy como soy, me oí declarar para mis adentros al enviarla, absolutamente despejada del temor, la prudencia, el mejor juicio, de revelar verazmente lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo aprecio, lo que yo sé, en su dimensión real, por osado y hasta escandaloso que pudiera resultar mostrar a este grado mi desnudez. Aun cuando todo lo que hubiera sostenido hasta ese momento hubiera sido auténtico y veraz, me despedí para siempre de la actitud de sostener lo que hasta entonces creí que se esperaría que yo sostuviera, que yo pensara, que yo sintiera, que yo apreciara, que yo supiera. Quiero decir que respondí sin trabas, que, como dicen, me solté el pelo, me desnudé. No ignoro ni oculto que el parteaguas del que hablo, por más intensa y sorpresivamente que a mí misma se me hubiera presentado, como de hecho sucedió, en realidad se tratara del resultado de un proceso, de la respuesta anhelada, anticipada, anunciada al ánimo indagatorio con la que siempre viví. Pero lo cierto es que al poner punto final a la entrevista, y de profundidades recibir la revelación de que Soy como soy, verdad que pronuncié en silencio, asombrada y agradecida, supe finalmente que al reconocer que Soy como soy reconocía mis aciertos tanto como mis equivocaciones, mis principios tanto como mis contradicciones; que al reconocer que Soy como soy reconocía tanto mi conocimiento, como mi ignorancia. Al reconocer que Soy como soy reconocí, igualmente asombrada y agradecida, que si soy sensible, como siempre he sido, honesta, soñadora, responsable, también soy, y por lo visto tampoco dejaré de ser nunca, una atormentada, como siempre he sido, insegura, dubitativa, como siempre he sido. Soy como soy.

Es claro que cuando recibí la carta de Isabel, decisiva para que yo hiciera el viaje a Barcelona a presentar mi testamento literario, no imaginaba cuál era el verdadero centro de la meta hacia la que me dirigía. Sin embargo, si pienso en la naturaleza del libro que iba yo a presentar, podría deducir que me encaminaba a presentarme a mí misma como si me presentara a mí misma ante el notario antes de exponerle las particularidades que constituyeran mi herencia.

En todo caso, al recibir y contestar la entrevista en Zurich, días antes de mi llegada a Barcelona, sin haberlo previsto, cumplí con el punto decisivo en el significado final del viaje. Mientras tanto, a la vez que convivía con una familiaridad muy especial con mi hermano y mi cuñada, y paseaba con ellos por la ciudad y por las montañas nevadas, atendía una que otra responsabilidad ajena al viaje, pero que, al haberlas empezado a atender durante los días previos a mi llegada a Barcelona, y días, precisamente, en los que yo había alcanzado la revelación de mi identidad, se incorporaron a esta conciencia de que Soy como soy.

Así, desde Zurich, como pareja de W que soy, y porque Soy como soy, complaciente de naturaleza y por convicción, para nada desafiante, cada vez más atenta únicamente a mis propios principios de lo que significa ser una mujer y una escritora libre, independiente y autónoma, a solicitud de los organizadores de la ceremonia de doctorado que la Universidad Iberoamericana preparaba para W en la Ciudad de México, animadamente conformé y envié la lista de invitados que, en nuestras llamadas diarias, pulí con W. De igual modo, como viuda que soy de T, y porque Soy como soy, desde Zurich atentamente escribí la carta de recomendación que, desde la Universidad de California, me pidió PB, crítico de arte argentino, escritor, investigador y profesor de literatura, que treinta años atrás fue alumno de mi esposo en la Universidad de Stanford, el más destacado de sus alumnos de aquel curso, para su solicitud de una beca en la Universidad de Princeton, que es la que tiene los papeles de T, con el proyecto de una investigación precisamente sobre el que considera su más rememorado y más reconocido maestro. Si, porque Soy como soy, confiaba en el buen resultado que pudiera tener la lista de invitados que armé para investidura de W en la U. Iberoamericana, porque Soy como soy, en cambio, dudaba del resultado que pudiera tener en la Universidad de Princeton mi carta de recomendación para el estudioso de T.

Bueno, y en esos añorables y añorados días en Zurich, en los que me supe como nunca parte natural de mi hermano y mi cuñada, compenetrada sin miramientos en su vida diaria, quizá por lo mismo, logré contestar una carta decisiva para el proyecto que tengo entre manos de donar mi biblioteca y mis papeles, respuesta que en los días previos al viaje, atestados de tensiones y quehaceres como estuvieron, me había sido imposible conformar, a pesar de su importancia, a pesar de la necesidad que tengo de atender el asunto.

Como debía ser, por supuesto, mientras tanto igualmente preparé mi llegada a Barcelona. Estuve en contacto permanente con la encargada de la editorial de organizarme entrevistas en los medios previos a la presentación. Del mismo modo, por supuesto, mientras tanto igualmente entretejí el envío de invitaciones a la presentación de mi libro. Para mí fue sumamente significativo animarme, ¡atreverme!, a hacer la selección que hice de amigos a los que invitar. Pues, aun cuando conocí y me relacioné con innumerables personas y amistades a lo largo de los más de treinta años de viajes que hice por el mundo y, en particular, por España al lado de mi esposo, como sucedió después con las que conocí y me relacioné al enviudar y, desde hace quince años, empezar a viajar con W, y porque Soy como soy, yo no podía considerar como propia a ninguna de estas amistades. ¿Accedo al derecho de heredarlas yo como yo, o yo, como una prolongación de T y de W? En todo caso, la nueva fuerza que me daba la conciencia de que Soy como soy me impulsaba a atender mi complejo deseo de enviar invitaciones a determinadas personas para la presentación de mi libro.

El primer filtro que me puse para animarme a hacer la selección de invitados fue que se tratara de alguien que, si nos cruzábamos por la calle, me reconociera. Es decir, que me reconociera individualmente a mí, es decir, a mí sola, no a mí al lado de mi esposo, no a mí al lado de W. Lo cierto es que logré invitar a unos veinte amigos españoles, catalanes, o de otras nacionalidades pero que vivieran en España, aparte de la familia de W, y aparte de mi sobrina nieta, A, que emigró a Barcelona y quien, por cierto, junto con F, su pareja, me acompañó en todo momento, y no únicamente durante la presentación de mi testamento literario.

La víspera de tomar el avión a Barcelona, mientras mi hermano, mi cuñada y yo cenábamos alrededor de la mesa, ante la vista del Lago Zurich iluminado, sonó mi celular. Desde la Ciudad de México, llamaba el técnico que, un mes atrás, se había llevado a arreglar el refrigerador, nuevo y defectuoso, de mi casa, nueva, apenas inaugurada, precisamente por mi hermano y su familia. Quería saber en qué momento podía regresarlo y reinstalarlo. Ay, ¡el refrigerador! Precisamente, el mismo que nuestros huéspedes inaugurales habían estrenado, con la casa, en diciembre; precisamente, el causante de que las sobras de la cena de Nochebuena, preparada íntegramente por mi hermano y mi cuñada, se hubieran echado a perder, inconveniente que, por lo tanto, nos privó, a todos, del esperado recalentado, con el que todos contábamos, expectantes y entusiasmados.

Mi hermano me acompañó a Barcelona. En cuanto nos registramos en el hotel y salimos a buscar en dónde comer, oí a mis espaldas una voz de hombre que me llamaba. Volvimos la cara a ver de quién se trataba, a ver quién me había reconocido a mis espaldas y decía mi nombre. Era J, uno de los nietos de W. Aunque yo estaba enterada de que era probable que en esos días él pasara por Barcelona, el encuentro no dejó de asombrarme. Para mí, una circunstancia tan cargada de significado que de inmediato me hizo sentir ser parte de una armonía definitiva, si no con el Universo, al menos sí con los hilos que tejen mi propia existencia. En todo caso, la calidad de sorpresivo que tuvo el encuentro con J, a pesar de haber sido hasta cierto punto anunciado, fue la misma que impregnó el resto de mis encuentros y de cuanto me sucedió y experimenté a lo largo de mi estancia, trascendental, aun cuando casi fugaz, en Barcelona.

Para empezar, por más previsible que desde el principio hubiera sido que me encontraría con Isabel, la incitadora por excelencia de mi viaje, en cuanto nos encontramos, la tarde misma de mi llegada, el encuentro me sorprendió. Es cierto que hacía tiempo que no nos veíamos, algunos años, en 2008, con W, pero el motivo de mi sorpresa surgía de otra dimensión.

Así como atender la instigación de Isabel a viajar, para presentar mi testamento literario en Barcelona, solamente había sido posible porque me di cuenta de que Soy como soy, es decir, la misma, pero otra; en el mismo centro del torbellino de oscilaciones, dubitaciones y quehaceres encontrados en el que ha consistido mi existencia entera, pero, porque ahora confirmo que Soy como soy, sin esperar más que mis dubitaciones, oscilaciones y quehaceres encontrados cesen, consciente de que no cesarán nunca, me incorporé sin resistencia a esta conciencia iluminadora y clarividente que es, finalmente, la fuerza que me hace existir, con su impulso, puedo continuar con mi existencia hasta el momento en el que buenamente esta existencia mía llegue a su fin.

De igual modo, Isabel era la misma de siempre, pero ahora era otra. De ahí mi sorpresa. Las dos habíamos cumplido con nuestros respectivos pasados, el pasado en el que cada una recordaba a la otra, ella a mí, yo a ella, y al tenernos enfrente la una a la otra ahora, aunque nos reconocíamos, sabíamos que éramos otras. Las mismas de siempre, pero otras.

Éramos las mismas de siempre, pero algo nos había ocurrido que nos hacía ser otras, sin dejar de ser las mismas. Con Josep, en la nochecita Isabel llegó al hotel a recibirme, con mi hermano, los cuatro con los brazos abiertos. Al abrazarnos, a las dos los ojos se nos llenaron de lágrimas, que humedecieron nuestras mejillas, en las que se mezclaron y se confundieron. Como se confundió, entre una desbordada emoción y una más desbordada sorpresa, nuestra risa, un saludo sin palabras posibles, atravesaba tiempo y distancia, y atravesaba también cambios en nosotras, tan sorpresivos que parecían abruptos, precipitados, atolondrados, eran muchos, eran diferentes, se arrebataban unos a otros no sé qué derecho a imponerse, a aplastar al que se les hubiera adelantado a presentarse y que, por lo tanto, ni siquiera hubiera acabado de definirse.

Agente literaria desde sus veinte años, en 1966, que ahora, en sus setentas, se retiraba de su agencia, fundada en Buenos Aires en 1939, para dedicarse a leer, frente al mar, en su casa de Cadaqués. Contratar mi testamento literario, su despedida. “A ti siempre te daré la bienvenida, de ti nunca me voy a despedir”, me dijo. Activista en todas las causas que se respetan. Republicana, hija de luchador en la Guerra Civil. Isabel, independentista, feminista, con insignias alusivas prendidas de su ropa. Cuando nos conocimos, hace más de treinta años, llevaba insignia en el pelo, mechones de los colores de la bandera de la República, rojo, amarillo, morado, entre el pelo que pesaba sobre sus hombros, castaño, hoy blanco. Eres la misma, pero eres otra.

A lo largo de todas estas décadas, yo había llegado escritora a Barcelona, con libros bajo el brazo que Isabel contrataba. A lo largo de todas estas décadas yo había llegado escritora a Barcelona, del brazo de T. Cuando enviudé de T, seguí llegando escritora a Barcelona, del brazo de W. Ahora, en cambio, esta vez, ahora, llegaba escritora a Barcelona, acompañada de mi hermano, aunque no de su brazo. A lo largo de todas estas décadas, Isabel contrató mis libros, me presenté ante los medios a medida que se fueron publicando, pero el que se publicaba ahora, el último que contrataría Isabel, era el primero que presentaría tanto ante los medios como en una presentación propiamente dicha, en una librería, ante un público, acompañada por el editor y por mi presentadora, SHH, poeta, novelista, periodista, crítica, investigadora catalana. Yo era la misma de antes, pero ahora era otra.

Isabel estuvo conmigo los días que duró mi estancia en Barcelona, fugaz, pero trascendental “Llegas en primera persona”, me dijo Isabel. Así fue. Por primera vez llegaba a Barcelona, escritora, en primera persona, Soy la misma, pero soy otra, porque Soy como soy.

Durante la hora de trayecto hacia la Universidad Autónoma de Barcelona, a donde SHH me había invitado a presentarme, dentro del Grupo de Estudios de Exilio Literario, al cual ella pertenece, Isabel y yo platicamos en el asiento de atrás del taxi que nos llevó, mientras mi hermano, al lado del conductor en el asiento delantero, sostenía una conferencia telefónica con colegas suyos científicos. Nosotras platicamos sobre todos los temas de nuestra vida diaria. Ella, de su añosa relación intrincada y armoniosa con el multifacético y pintoresco Josep, mucho menor que Isabel; de su hermana; de su sobrina, a quien le acababa de ceder la dirección de la Agencia. Yo le platiqué, a mi vez, por ejemplo, de W y sus más recientes trabajos, un mural de piedra y un vitral en movimiento, ambos en edificios coloniales del Centro Histórico de la capital del país; de nuestra próxima mudanza a la casa que yo heredé y que, precisamente mi hermano L y su familia acababan de inaugurar, en el antiguo barrio de Chimalistac, al suroeste de la Ciudad de México. Asimismo le conté, de viva voz, del episodio grave, de salud, por el que exactamente dos años atrás yo había pasado, sobre el cual escribí un testimonio que se publicó en Crítica, revista universitaria de Puebla, y del que W hizo una edición privada, de cien ejemplares, de los que en otro momento le daría uno a Isabel. La plática era familiar, pero tan íntima, tan desbordada, tan fluida, que parecía como si las dos temiéramos que pudiera ser la última, aunque, a ese grado de desbordamiento y de fluidez, a ese grado de enfrentamiento y confrontamiento, más bien se tratara de la primera, en las tres décadas que duraba ya nuestra relación.

Isabel me acompañó a la entrevista que me hizo Radio Nacional de España; se sentó con mi hermano en un rincón de la sala del hotel mientras a mi me entrevistaban, en otra, los diferentes periódicos. Me acompañó, por supuesto, a la presentación de mi libro, de hecho, la primera presentación propiamente dicha, individual, personal, que ha tenido un libro mío en España, de todos los contratados por Isabel a lo largo de los años, que, si bien presenté ante los medios, nunca tuvieron una presentación propiamente dicha, personal, individual, como la que tuvo ahora mi testamento literario.

Entre actividades, Isabel nos llevó a conocer la nueva sede de la Agencia que ella, entonces veinteañera, había heredado de los fundadores, de la que ahora, medio siglo después, se retiraba. Como la oficina anterior, en donde mi esposo y yo la conocimos, las nuevas instalaciones me resultaron más que atractivas y agradables, modernas y acogedoras, un lugar de trabajo luminoso, organizado, con un equipo de trabajo excepcional, siete mujeres jóvenes, profesionales, guapas, tres políglotas, dos responsables de la administración, una, encargada de los pagos, y la otra, encargada de los derechos y los contratos. En un principio, la Agencia de Isabel representaba en lengua hispana a agencias y editores de las otras lenguas. Entre los autores a los que representó y que sigue representando, se encuentran Sigmund Freud, Thomas Mann, J.S.Salinger, John Dos Passos, J.R.R. Tolkien. A partir de un momento dado, empezó a representar, ante editores y agentes de otras lenguas, a autores de lengua hispana. Al primero que tomó en esta nueva faceta de sus actividades, fue a Augusto Monterroso.

Me gustaría destacar la presencia de cada una de las treinta o cuarenta personas que me acompañaron en la presentación de mi libro. Destacaré la de P, la hermana de W, nonagenaria, casi ciega, que, aparte de haber escrito la biografía de su familia, y de haber tenido una exposición de imágenes abstractas que configura en papel, es tan activa, tan sociable, que para la ocasión de la que hablo fue quien convocó a buena parte de los asistentes. Entre familia, amigos y asistentes, pues, entre otros, invitó al joven antropólogo venezolano que, en momentos libres del doctorado que cursa en la universidad, es acompañante de personas mayores y más o menos discapacitadas. O al historiador A, cronista del barrio en el que vivió la familia de W. Destacaría la presencia de un compañero mío de la preparatoria del Colegio Madrid, en la Ciudad de México, que emigró a Barcelona, y al que no veía desde 1969, cuando el grupo se dispersó. J, el nieto de W, con quien en un aparte convinimos en no comunicar a P, su tía abuela paterna, la noticia de la embolia que acababa de sufrir, en la Ciudad de México, su papá, el hijo de W, noticia tremenda que los dos conocimos desde hacía dos días y que, por otra parte, lo obligaba a él a suspender el viaje y regresar a casa. Los sobrinos de W; A, mi sobrina nieta, gastrónoma, con F, su pareja, especialista en computación. De igual modo, destaco la presencia en primera fila de JAM, el esposo de SHH, mi presentadora. JAM es poeta, novelista, crítico, periodista, autobiógrafo, amigo de T desde antes de que yo conociera a T y me casara con él. Destacaría a una amiga científica de mi hermano, con quien se sentó, en la última fila; destacaría a la bella y encantadora AC, esposa de R, cantautor, amigo muy querido de W, famoso desde que, en los años sesenta del siglo XX, durante el gobierno del dictador que derrocó a la República, se atrevió a desafiarlo y cantar en catalán, lengua proscrita durante la dictadura; la galerista de la AR, que esperaba ver entre los asistentes a W, como yo misma habría deseado que hubiera sido; V, esposa del poeta AA, especialista en Juan Ramón Jiménez, padres de C, chelista que dejó la música por el cine.

Dos días antes de la presentación, en nuestras llamadas diarias, W me comunico la inquietante noticia de que V, su hijo, músico y editor, de cincuenta y nueve años de edad, acababa de sufrir una embolia. De inmediato, W había dejado Cuernavaca y había regresado a la Ciudad de México, directamente al hospital. Noticia y hechos tremendamente perturbadores con los que, incapaz de hacer nada más ante ellos, conviví.

A PS, el editor, lo había conocido en persona el mismo día de la presentación, cuando a mi hermano y a mí nos invitó a comer. Es un entusiasta de los libros, la literatura y la edición. Nuestro encuentro fijó la simpatía que sentimos el uno por el otro desde que Isabel nos presentó por correo electrónico. Tras el café, subimos a conocer la editorial, editorial independiente, que está en el edificio al lado del restaurante en el que comimos.

Después de la presentación, que tuvo lugar en la librería Laie, de Pau Claris, mi hermano y yo, A, nuestra sobrina nieta y F, su pareja, y con SHH y JAM, fuimos a cenar a la vuelta de la librería, alegre y memorable cena con la que cerramos nuestra estancia en Barcelona. A la mañana siguiente, mi hermano y yo tomamos el avión, vía Amsterdam, de regreso a Zurich y, del aeropuerto de Zurich, el tren a Thalwill, en donde específicamente viven mi hermano y mi cuñada, y en donde pasé dos noches más, antes de viajar, sola, sin mi hermano, por KLM, vía Amsterdam, en clase Business, gracias tanto a los puntos que acumula en KLM mi hermano, como a su ingenio, aunque justificablemente, por el que además consiguió que tanto en los aeropuertos, como al abordar el avión y al aterrizar, la aerolínea me hiciera trasladar en silla de ruedas. Esta fue la manera en la que regresé a la Ciudad de México, directamente a los brazos de W, que, sonriente, sonriente, me estaba esperando.

Así que regresé, digo, a los brazos de W y, a partir de mi regreso de ese sinuoso y trascendental viaje mío, y porque Soy como soy, a continuar con lo que nos esperaba. Visitar a V, el hijo de W, en el hospital; asistir, enfrentar, la ceremonia de investidura del Doctorado honoris causa que la Universidad Iberoamericana otorgó a W. Continuamos con el proceso de mudanza de la casa de Dulce Olivia, en Coyoacán, a la casa que heredé y que arreglamos en Chimalistac; atender con alguna entrevista a distancia la publicación de la primera edición de mi biografía intelectual, fechada en Guadalajara el 23 de abril, Día Mundial del Libro. Dos días antes, al principiar la primavera, yo, sola, viajé a Lagos de Moreno a presentarme en la Cátedra Sergio Pitol, a la que FS me invitó a presentarme en primera persona, como quien finalmente ocupa íntegramente los zapatos de su propia identidad.

Bárbara Jacobs nació en 1947 en la Ciudad de México, dentro de una familia de inmigrantes libaneses, los abuelos paternos judíos y los maternos cristianos. Fue profesora e investigadora de traducción en El Colegio de México, y de lengua inglesa en la Universidad Iberoamericana. Ha publicado: Doce cuentos en contra (cuentos, 1982); Escrito en el tiempo (ensayos, 1985), Las hojas muertas (novela, 1987, Premio “Xavier Villaurrutia”), Las siete fugas de Saab, alias El Rizos (novela, 1992), Vida con mi amigo (novela, 1994), Juego limpio (ensayos, 1997), Adiós humanidad (novela, 2000), Atormentados (ensayos, 2002), Florencia y Ruiseñor (novela, 2006), Vidas en vilo (cuentos, 2007), Nin reír (ensayo narrativo, 2009), Lunas (novela, 2010), Leer, escribir (ensayos, 2011), Un amor de Simone (ensayo, 2012), Antología del caos al orden (ensayo, 2013); La dueña del Hotel Poe (novela, 2014), Hacia el valle del sueño (ensayo, 2014), La buena compañía (testamento literario, 2017), La época horizontal de Bárbara (testimonio, 2018), Rumbo al exilio final (autobiografía intelectual, 2019). Con Augusto Monterroso, Antología del cuento triste (1992). Desde diciembre de 1993 colabora quincenalmente con un artículo en las páginas de cultura del diario mexicano La Jornada. Ha sido reconocida por la comunidad libanesa en México con el Premio “Biblos” al Mérito 2013; en 2019, recibió en México la Medalla de Bellas Artes en el área de Literatura.

Foto por: Juan Barbosa