Porsiváis, Monsi…

Carlos Monsiváis (1938-2010)

I

Pocos escritores existen y existieron con la capacidad intelectual de Carlos. Pocos escritores con la sonrisa por delante que a todos desarma. Carlos fue el actor, un juglar perfecto hecho escritor, el Santa Claus ebrio de Los caifanes, que las nuevas generaciones han olvidado y a quien deben redescubrir para conocer la historia intelectual de México de la segunda mitad del siglo XX. Entre mis colegas en la promoción cultural en Ciudad Juárez, Carlos Mosiváis se ganó el sobrenombre de “Porsiváis”. Esto no era gratis. Las múltiples solicitudes que abultaban su agenda hacían que sus anfitriones sospecharan con temor la posibilidad de que no apareciera en la puerta de llegada de terminales y aeropuertos quedando mal en alguna de sus citas. Sin embargo, siempre que lo invitamos, el impredecible amo de la improvisación oportuna y mordaz, el polifacético amigo de las palabras tejidas con gran inteligencia en los laberintos retóricos y frases de calendario, asistió a Ciudad Juárez sin la mínima resistencia.

Su primera visita fue en octubre de 1977. Para esas fechas, Carlos Monsiváis ya había publicado Días de guardar y Amor perdido, sus primeros dos libros de una amplia obra que culminaría con su muerte en 2010; luego de una estancia en Londres, en 1972 había tomado la dirección de La cultura en México −el referente de los suplementos culturales en esa época−, y poco después sostendría una destacada polémica con Octavio Paz en torno a la conciencia individual y la razón de Estado. Monsiváis, por esas fechas, ya había demostrado que reunía la inteligencia, el humor y la asertividad que lo convertirían no sólo en uno de los cronistas y ensayistas más brillantes de las letras mexicanas, sino en un gran conversador, aclamado por multitudes.

Aquella vez aprovechamos para darnos algunas escapadas a El Paso, Texas, y Chihuahua capital. Del aeropuerto nos fuimos al cruce fronterizo, pues su primer compromiso de ese día comenzaba en la Universidad de Texas, en El Paso. Ya del otro lado, hicimos una escala “para hacer tiempo” en una típica tienda de ropa, propiedad de un viejo y querido amigo, conocido en el mundo de las pandillas como Mon Jara. Era una “ánima piedrera” de la “Veinte de Abajo”, popular y agresivo barrio de la ciudad de Chihuahua y que, sabe Dios cómo, había inaugurado una tienda de ropa juvenil de marca en la calle Stanton y Paisano, en el centro de El Paso. La tienda llevaba el mismo apodo que él había adoptado desde que cruzó el Río Bravo: “Rasputín”.

“Rasputín” nos recibió con un estruendo luminoso por nuestra amistad acumulada durante años de ausencias sin olvido, tan grande y enmarañada como su larga cabellera y descomunal barba. Ese día tenía un inconfundible aliento a cerveza. “¿Quién es este vato?”, me preguntó, refiriéndose al desconcertado Monsiváis, quien miraba atónito aquella tienda de ropa con montones de camisas de colores electrizantes y pantalones de campana. Tan pronto le dije a “Rasputín” que Monsiváis era uno de nuestros intelectuales más importantes de México, se lanzó a la trastienda por unas cervezas para brindar con el “vato intelectual” frente a otros clientes que lo miraban en estado semi-cataléptico.

Ante la insistencia desbordada de “Rasputín”, Monsiváis seleccionó algunas prendas de la exótica variedad de camisas. Escogía la ropa sin fijarse en tallas ni colores. Tuve que irlas cambiando por medidas más próximas a su complexión y elegirlas al tanteo de diversos colores para que hicieran juego, sin saber si serían de su agrado. Al final, se le otorgó un generoso 50% de descuento. Nunca supimos si el cobro fue real y justo, o si todo era producto de una mente nublada por el alcohol.

Al final “Rasputín” dio el último performance de la mañana al tirarse al suelo para carcajearse de un joven cliente que se medía un pantalón frente al espejo, burlándose de lo mal que se le veía. Luego nos presentó a su amante, una bellísima rubia que apareció ante nosotros con la blusa mal abrochada, unas botas de “go-go girl” en la mano y balbuceando con acento gringo y evidente trastabilleo etílico. Le preguntó al oído: “¿Quiénes son estos vatos?”. Después de ese final feliz, Monsiváis y yo salimos corriendo a la Universidad, mientras aquel atípico tendero nos prometía que nos veríamos en la conferencia de la tarde.

Así como Monsiváis no tuvo ningún reparo en compartir cervezas con un ex pandillero, también tenía una predilección por vacilarse a los periodistas despistados. En las visitas a nuestro estado, sus encuentros con periodistas un tanto desinformados fueron constantes. Muy pocas ocasiones quedó complacido con las entrevistas. Pero se lo tomaba a broma. Recuerdo que en esa primera visita, al llegar al aeropuerto de Ciudad Juárez, un joven periodista se le acercó con un titubeo reverencial, seguro de que estaba frente a uno de los intelectuales emergentes de gran prestigio en nuestro país. Su primera pregunta fue inocente y a todas luces de un principiante: “¿Usted dónde escribe, señor Monsiváis?”, que fue respondida en automático, sin miramientos, como quien realiza un disparo a sabiendas de que espantará a una parvada de golondrinas: “Escribo en Alarma, Impacto y el Jaja”, fue la ráfaga de ocurrencias que dejaron a aquel joven con la expresión de “No lo creo”.

Ese tipo de respuestas las repetiría ese mismo día, horas después, en la Universidad de Texas, cuando un joven profesor chicano, de esos que titubean al hablar el español, le preguntó en esa mezcla de fervor y timidez: “Yo sé que usted es muy importante y muy famoso, pero, ¿dónde escribe?”. A lo que respondió con serenidad y rapidez: “En Reader’s Digest y en Lágrimas y Risas, serie que acabo de inaugurar en México”.

Pero también hubo entrevistas excepcionales, como la que le hizo en su primera visita a nuestra frontera el entonces joven periodista Pedro Garay. Acordamos que la hiciera en el bar del icónico hotel Sylvia’s de Ciudad Juárez. Los dejé para que charlaran cómodamente mientras yo atendía otros pendientes. A mi regreso, Monsiváis me preguntó con un tono de admiración contenida y naciente afecto por Garay, quién era ese periodista. Y me confesó con entusiasmo que era la mejor entrevista que le habían hecho en los últimos años.

De memoria recuerdo otros momentos en los que Monsiváis lanzaba sus dardos de frases demoledoras y de jocosa acidez en las más variadas situaciones. Al final de una conferencia, en una de las tantas ocasiones que lo invitamos a la Universidad Autónoma de Chihuahua, un periodista, tratando de ganar “la nota de ocho columnas”, le pidió que hiciera alguna declaración novedosa. Era el año 2000, época de campañas presidenciales. Monsiváis respondió con total convencimiento que estaba por lanzar su candidatura a la Presidencia de la República pues en su cuadra de la colonia Portales, en la Ciudad de México, varias personas ya lo habían hecho y él no quería quedarse atrás. En otra ocasión declaró que estaba considerando seriamente solicitar su ingreso al PRI, pues era el único partido que garantizaba su arribo a la Presidencia.

Unos años antes, en 1991, me tocó organizar un homenaje a Germán Valdés “Tin Tan” en el Museo de Historia de Ciudad Juárez, al que invité a Monsiváis. Llegado el momento de las preguntas y respuestas, después de su conferencia sobre el pachuco, un asistente le preguntó si no había conocido personalmente a Tin Tan. Monsiváis respondió: “No, lamentablemente no tuve el privilegio de conocerlo personalmente”, agregando con el sentido del humor que lo caracterizaba: “A los únicos cómicos que conozco personalmente son Ignacio López Tarso, David Reynoso y Julio Alemán”.

En otra ocasión, por ahí del año 2003, lo invitamos al Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad de Texas en Austin, en donde después de una brillante conferencia titulada “El Nuevo Canon de la Literatura Mexicana”, una joven con aspecto de intelectual de Coyoacán, levantó la mano y se dirigió a él con un tono de afectada familiaridad: “Oye, Monsi, ¿qué opinas de…?”, a lo que él inició su respuesta: “No importa si también me dices vais…”.

En San Antonio, Texas, un avezado y suspicaz periodista, al enterarse de que Monsiváis daría una conferencia titulada “La crónica del bolero”, le pidió una entrevista. Tal vez con la pretensión de hacer una pieza de alto periodismo cultural y le preguntó: “¿Por qué hablar del bolero? ¿Por qué no mejor cantarlo?”. Monsiváis respondió con total aplomo y seriedad: “En realidad, siempre he tenido vocación de cantante de boleros. Lo que sucede es que hace muchos años, siendo muy joven, yendo por Insurgentes Sur en un taxi, justo frente a la UNAM, sufrimos un terrible accidente. Yo, en estado semiconsciente por aquel brutal encontronazo, fui trasladado por cuatro buenos samaritanos a las instalaciones de la UNAM, concretamente al edificio de la Facultad de Filosofía y Letras, donde obviamente sin mi consentimiento fui inscrito, quedándome atrapado allí hasta el día de hoy”. El periodista escribía en su laptop con la velocidad de las mecanógrafas de juzgado, hasta que frenó su ritmo al escuchar el desenlace. Sin saber qué decir dio las gracias y se retiró de escena.

La relación de Carlos Monsiváis con nuestro estado estuvo marcada por varios tipos de seducciones. Recuerdo a un Monsiváis seducido por las notas de la prensa local. Reía a carcajadas al leer las crónicas de sociales, páginas memorables para su archivo del absurdo y la comicidad involuntaria. Recuerdo su risa sardónica y malévola al tiempo que guardaba las hojas con gran celo, para reproducirlas en su sección “Por mi madre, bohemios” de la revista Siempre!

Para él, la posibilidad de ser invitado a la frontera era siempre de una seducción irresistible. La vida nocturna de finales de la década de los 70 le resultó siempre un atractivo fundamental, pues ese ambiente era entonces un imán para satisfacer su afición de coleccionista de lo insólito. Nos tocó presenciar los trucos de alta escuela de Lalo Díaz, bartender del antro Virginia’s, del otro lado de la barra. Era un hábil prestidigitador de quien Monsiváis escribió alguna entusiasta crónica. Visitamos, también en aquellos años, un bar pintado en su exterior con los colores de la bandera alemana, bar de puertas giratorias que dejaban escapar al exterior la música del folklore germano. La mayoría de los clientes eran jóvenes de cabello rubio y corte militar, que coreaban las nostálgicas canciones, acompañados de rubias alemanas dispuestas a brindarles sus encantos.

También conocimos un burlesque donde parpadeaban en luz neón las palabras “Day and Night”. Ahí presenciamos el show de “La Bella y la Bestia”, escenificado por una hembra curvilínea, ataviada mitad gorila y mitad encanto femenino. Otro lugar era El Quijote, un bar-congal travesti, en el que una pléyade de enormes maestras del engaño y la trasformación, esperaban a sus incautos visitantes para convencerlos de sus secretas artes amatorias.

Por aquellos años, Ciudad Juárez por definición era una fiesta de 24 horas los 365 días del año. Una explosiva y chispeante zona de combate, con música y parpadeo de anuncios de mil colores entre el pregón de vendedores ambulantes, pachucos olorosos a lavanda, soldados norteamericanos y alemanes de Fort Bliss; negros y negras ondulantes, gringas con mirada encandilante y ombligos al viento, cholas rítmicas y misteriosas, tacos de trompo, burritos, menudo, tortas, totopos, elotes y animadores de burdel. Todo esto y mucho más hizo que Monsiváis, como sucedió con la mayoría de los protagonistas de nuestra cultura que nos visitaron, quedara seducido al límite.

Aquella era la seducción del juaritos de los “divorcios al vapor”, pero también el juaritos del swing y el boogie bailados magistralmente por Tin Tan; el juaritos de las composiciones con presencia internacional de Juan Gabriel, del jazz de Tino Contreras, Roy Ramos y Chilo Morán, de Estelita Reynolds y la música de Lara y tantos más que le dieron luz y energía a la citada vida nocturna de la frontera: los divorcios de Elizabeth Taylor y Tony Curtis, la visita de Bob Dylan a los bares de la Ave. Juárez, Los Platters en el Lobby, Carmen Cavallaro en La Cucaracha; la visita de Picasso, un tanto anónima, que dejó una obra en una casa particular…

II

Monsiváis padecía una profunda alergia a un cierto tipo de audiencia. Creo, sin temor a errar, que su resistencia a convivir y dirigirse a auditorios integrados por empresarios, distinguidos caballeros de cuello blanco y propietarios de casas para vacacionar en Miami y San Antonio, era casi una patología característica de su personalidad. A raíz de otra de sus visitas, durante el sexenio de Vicente Fox, un grupo de paisanos agrupados en la Asociación de Empresarios Mexicanos en San Antonio, se enteraron de la conferencia que Monsiváis daría en el Instituto de México. Me preguntaron si el “maestro Monsiváis”, como se referían a él, podría asistir a su desayuno mensual en un lujoso hotel de esa ciudad. Accedí por mi amistad con los dirigentes de ese momento, quienes habían sido solidarios y comprometidos con las actividades del instituto.

Aquellos amigos eran Emilio España de la Cuesta, hombre inteligente y con un espontáneo sentido del humor, influido −como él mismo sostenía− por la “cultura de Azcapotzalco”, donde se encontraba la empresa familiar que dirigió por algún tiempo: la fábrica de dulces Usher. El otro era Alejandro Quiroz, empresario siempre con una vestimenta de elegancia casual, dedicado al negocio de las imprentas de alta tecnología y dueño de una empresa posicionada entre las mejores de nuestro país. Ambos, de alguna manera, eran pioneros de la citada organización de empresarios.

Un par de años antes de esta visita, ambos empresarios me invitaron para que me sumara al proyecto para la instalación, en el centro de la ciudad, de una escultura monumental de mi paisano y polémico escultor Sebastián. El proyecto estaba en sus inicios, pero la colaboración de mi persona desde la dirección del Instituto de México con la asociación daría sus frutos después de muchas batallas en las cuales la polarización entre quienes la proponíamos y quienes se negaban a aceptarla fue, además de divertida, muy aleccionante. La escultura, bautizada como Antorcha de la amistad, fue finalmente colocada en la intersección de las calles Álamo y Commerce, en el centro, justo a dos cuadras del histórico fuerte de El Álamo en San Antonio.

Pero regresemos a esa memorable visita de Monsiváis. El tema de su conferencia sobre el bolero era lo de menos, porque él era un tema en sí mismo. Un día antes habíamos hecho un paréntesis en Austin, Texas, para visitar algunas librerías y museos. Emilio España y yo recorrimos a la par de Monsiváis las bulliciosas calles de esa ciudad estudiantil, mientras ayudábamos al cronista a cargar los libros y discos que iba adquiriendo. La razón de nuestra visita a la capital de Texas, además de otros motivos, fue para asistir a una cena en la que Monsiváis era el invitado de honor. Emilio fungió, lo recuerdo bien, con toda amabilidad como nuestro chofer en su flamante Mercedes-Benz.

La cena fue en casa de su amiga la escritora Tita Valencia, quien con el preciso tino del anfitrión que conoce el nivel de su invitado, nos atendió con cortesía y excelsa comida, algo que pasaba totalmente inadvertido para Monsiváis. Para él era lo mismo una hamburguesa que una langosta. Salimos tarde de esta velada. En el trayecto de Austin a San Antonio, disfrutamos de la capacidad de Emilio para contar chistes. Era ya la 1:30 de la madrugada. Monsiváis medio se incorporaba de su estado de somnolencia con los ingeniosos chistes, momento que yo aprovechaba para recordarle que teníamos que levantarnos temprano para cumplir con nuestro compromiso y desayuno (que resultó fatídico). Aquel encuentro sería con un grupo de paisanos, que tenían un gran aprecio por nuestra cultura mexicana, y que además nos apoyaban continuamente en las diversas actividades del Instituto, razón por la que no podíamos fallar.

Él sólo me respondía una y otra vez con una pregunta, en su característico tono lacónico: “¿Qué, sí son muy importantes de verdad…?” Yo replicaba: “Mira, Carlos: Emilio, quien nos ha chofereado todo el día hasta concluir nuestra velada en casa de Tita, es una persona muy grata y servicial; además es él quien nos ha invitado al desayuno”.

A la mañana siguiente, nos esperaba el desayuno con la Asociación de Empresarios Mexicanos, quienes hicieron coincidir la fecha de su desayuno mensual con la estancia de Monsiváis en San Antonio. A las 7 de la mañana marqué desde mi casa a su cuarto de hotel. Después de varios timbrazos y en estado de obvia somnolencia, con su proverbial economía de palabras y el sueño que aún lo invadía, sólo repitió aquello de “si eran muy importantes los amigos del desayuno”. Insistí en que nuestro compromiso era en solidaridad con Emilio, quien había desempeñado generosamente su cargo de anfitrión, a lo que Monsiváis me respondió en tono apenas audible que le enviaría su solidaridad y agradecimiento por fax.

Minutos más tarde, ya en el lobby del hotel, marqué de nuevo a su cuarto. Simplemente no contestó. Sumido en un angustiante optimismo, pensé que estaría bajo la regadera, mientras observaba aproximarse al salón de banquetes a una gran cantidad de gente bien “ajuareada” y de gratos y costosos aromas, multitud evidentemente de la clase empresarial. Algunos me felicitaban por haber hecho posible este memorable encuentro, que incluía la posibilidad de escuchar el mensaje de Monsiváis, que seguramente sería “interesante e ilustrativo”. Mi angustia crecía ante la incertidumbre de saber si Monsiváis bajaría para “convivir” con aquel grupo.

Le pedí a Emilio que le marcara a su habitación para ver si tenía mejor suerte. No contestó en esa cuarta llamada. Pensé, rindiéndome de la circunstancia con nerviosismo, que aquella multitud de “amigos de la cultura mexicana” quedaría desencantada por haber asistido a un evento fallido. Inclusive llegué a imaginar una catástrofe: Emilio destituido de su puesto como dirigente en la asociación y yo pisoteado después de haber sido vapuleado a punta de bolsazos Prada y Louis Vuitton y patadas con tacones Gucci. Estaba en estas apocalípticas cavilaciones cuando se abrió una de las puertas de los elevadores: apareció Monsiváis. Era como un ser venido de las alturas celestiales a pesar de su atuendo: un suéter desteñido, al estilo César Costa, algunos “gallos” que estallaban en su melena y una cara de “¿dónde me estoy metiendo?”.

Sólo recuerdo una minitragedia que resultó de una inoportuna coincidencia. Al dirigirse Monsiváis a donde estábamos Emilio y yo, lo interceptó un grupo de “guapérrimas” mujeres de estilo high-class, con un aire de elegancia informal y exclamaciones de plástico: “Maestro, qué honor. ¿Sobre qué versará su charla que tanto ansiamos escuchar?”. Monsiváis les sonrió con otra mueca de plástico, diciéndoles que sería una sorpresa, y haciéndoles una salutación caravanesca se dirigió hacia nosotros, al tiempo que me decía: “Malvado mil veces”. Yo sólo pude argumentarle, frente aquella avalancha de señoras, señores, jovencitas y jóvenes, periodistas, camarógrafos, etcétera, que qué culpa tenía yo de su fama y capacidad de convocatoria, aduciendo que yo mismo me había sorprendido por la cantidad de comensales que estaba superando toda expectativa.

En aquel momento fue abordado por un periodista de la cadena televisiva Univisión y su camarógrafo, que le pidieron una entrevista sobre el fenómeno migratorio. Monsiváis, ante la amable presencia del joven periodista, dijo algo que me dio tranquilidad: “Al término del desayuno platicamos”. El joven periodista nos acompañó con gran entusiasmo, se adelantó y abrió la inmensa puerta de madera del salón, donde había unas trescientas personas. Era una verdadera avalancha de empresarios, familiares, amigos y demás agregados ocasionales. Del número acostumbrado de comensales matutinos, aquello se convirtió en un maremágnum de expectante y ávida audiencia deseosa por escuchar al autor de Días de guardar. Ese ambiente cordial quedó en silencio ante la despeinada presencia del visitante. Monsiváis frenó en automático, como queriendo echar reversa. Pero una espontánea lluvia de aplausos, más el empujoncito que le di con suavidad amistosa, lo introdujeron en ese enjambre de caras sonrientes y aromas a tocino y jamón de puerco ahumado, aderezados con lociones Armani y perfumes Versace.

Después de haber saludado a cientos de entusiastas admiradores, ocupamos nuestro lugar en la mesa principal. Monsiváis volvió a decirme en voz baja, sólo que ahora aumentando la cantidad: “Malvado diez mil veces”. Yo acepté con una amable sonrisa. En nuestra mesa había algunas autoridades de la ciudad, el concejal de cultura del cabildo, líderes del mundo de las finanzas y el comercio, y los dirigentes de la asociación: Emilio España y Alejandro Quiroz. Me incliné hacia Emilio y le dije: “Ya está aquí, a ti te toca hacerlo hablar”. Se ubicó frente a aquella nutrida audiencia y después de destacar las virtudes intelectuales y literarias de nuestro invitado y expresar los agradecimientos de rutina, se dirigió a Carlos para hacerle una sola pregunta: “¿Qué opina, señor Monsiváis, de los aciertos y desaciertos del Presidente Fox? ¿Cómo ve su desempeño?”. Monsiváis se dirigió al pódium. Antes, me susurró en voz baja: “Malvado un millón de veces”. Tomó el micrófono y con total aplomo y sincero acento, inició: “Nunca me había tocado hablar ante tanto indocumentado de corbata”. El estruendo de risas y aplausos apenas me permitieron escuchar lo que Emilio me comentaba al oído: “Es cierto, más del noventa por ciento de estos son indocumentados”. Acto seguido, se refirió a la pregunta planteada por Emilio: “Respecto al desempeño del Presidente Fox, lo puedo sintetizar así: demasiadas expectativas, escasas realizaciones, desencanto actual…”.

La sobremesa de aquel desayuno se prolongó más de lo planeado. Monsiváis transformó aquella cita con los “amigos mexicanos de la cultura” en una jornada de regocijo intelectual con una clase social que, aunque no estuviera de acuerdo con todo lo expresado, aplaudía con entusiasmo a este tejedor de frases oportunas. Recuerdo que concluyó diciéndoles que había pasado una noche pésima por una angustiante pesadilla que se repetía con cierta frecuencia, en la que le pedían un prólogo y texto de contraportada para el directorio telefónico de la Ciudad de México.

III

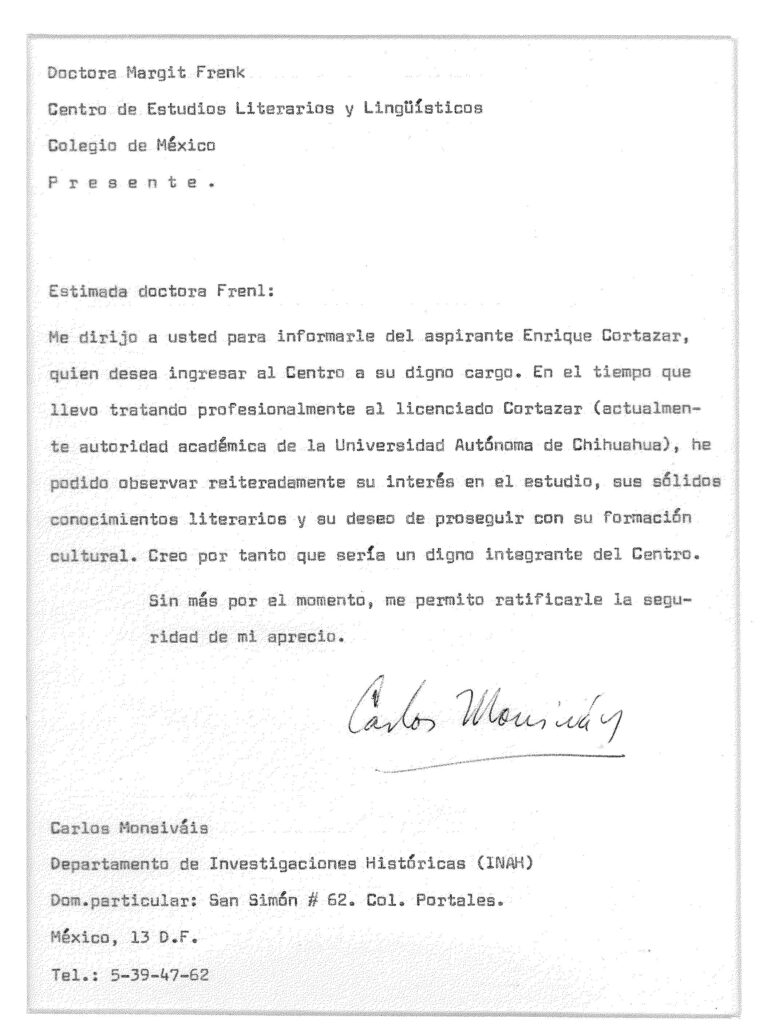

Las tareas como agregado cultural te llevan a recibir el favor de quienes menos te imaginas y a desarrollar una capacidad para mantenerte alejado de envidias y los menosprecios ajenos. En el verano del 2008 fui invitado a trabajar como agregado cultural en el Consulado General de México en El Paso, Texas. El cónsul Roberto Rodríguez Hernández me sugirió que reforzara la posibilidad del nombramiento con el apoyo de alguno de mis amigos en el gremio literario del país, pues había la percepción de que algún ser malvado, con desbordado interés en la posición que se me ofrecía, estuviera “grillando” para quedarse con el puesto.

Llamé a mi amigo Monsiváis. Con su solidaridad, un tanto carente de entusiasmo por el tono plano con que solía expresarse, me preguntó que a dónde habría que llamar. Le di los teléfonos de la Unidad de Asuntos Culturales de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Al ver que aquella llamada quizá no se llevaría a cabo, decidí recurrir a otro amigo: Carlos Fuentes, quien me expresó que él no conocía a nadie en el ámbito cultural de la Secretaría. Le respondí que si bien él no conocía a nadie, a él sí lo conocían muy bien. Le di los teléfonos al tiempo que me decía que llamaría para realizar la recomendación. Mi inseguridad de que aquellas llamadas se realizaran y tuvieran un destino feliz, continuaba vigente en mi ánimo. Hice una tercera llamada, ahora a Carlos Montemayor. No sólo me manifestó su disposición de hacer la llamada, sino que además me dijo, que conocía muy bien a la “segunda de a bordo” de asuntos culturales, a quien le plantearía la recomendación.

El cónsul Rodríguez me llamó al tercer día para decirme que los “misiles” lanzados de mi parte habían sido de tal calibre que era yo el virtual el agregado cultural. Sólo había que esperar el nombramiento y mis gastos de traslado e instalación. De manera inmediata llamé a Carlos Monsiváis para agradecer la generosidad de su llamada telefónica. Le confesé que había recurrido, por si acaso, a Carlos Fuentes y a Carlos Montemayor. Me respondió, con su chispeante capacidad de improvisación, que sólo me había faltado pedirles el favor a Carlos Slim y a Carlos Salinas de Gortari. Compartimos la risa ante esta ocurrencia.

Me quedé con el buen sabor de que un buen Carlos, o varios, siempre serán mensajeros de la buenaventura para el logro de una buena “chamba”, y sin duda, capaces de vencer cualquier grilla por poderosa que pudiera ser. Creo que mi duda en cuanto a la posible llamada de Monsiváis fue injusta, pues en el pasado ya había sido depositario de sus generosas recomendaciones, hasta sus “consejerías” con relación a las actividades culturales realizadas desde diversos espacios.

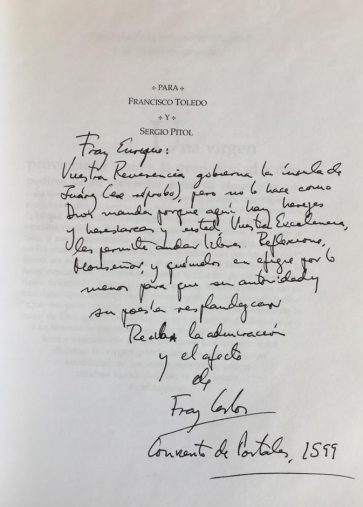

Cuando me llegó la carta de aceptación de Universidad de Harvard para estudiar Literatura y Educación de inmediato le consulté a Carlos cuál sería la mejor opción, tomando en cuenta que me dio también una carta para inscribirme en el Colegio de México para estudiar Literatura. Sin titubear, me dijo que me inscribiera en Harvard. Esta decisión me valió la amistad de Octavio Paz, a quien tuve como profesor en un excelente curso sobre la tradición del poema largo en la literatura moderna de lengua española. Por la amistad que tuve con muchos de estos escritores y artistas, con frecuencia me vi en medio de dos fuegos. Por un lado estaba la admiración que provocaban algunos de ellos en el gusto o preferencia de ciertos colegas; por el otro estaba el desprecio y condena, sin derecho de apelación, expresado sobre el mismo protagonista por sus más furiosos detractores. Yo, prudentemente, guardaba silencio ante tales enconos, sin “tomar partido”.

Al principio de mis actividades como promotor cultural solía preguntar sobre aquellos paisanos que habían iniciado exitosamente su carrera de escritores, esperando respuestas que confirmaran y reforzaran mi estima. Entrevistando a Monsiváis durante una primera ocasión ante las cámaras de la televisión universitaria de la Autónoma de Chihuahua, le pregunté su opinión sobre mi querido paisano Carlos Montemayor. Hirió mi espíritu de admiración al responderme: “Dada su imagen de intelectual de pipa y academia, lo deberíamos inscribir dentro de la corriente que incluía destacadas obras, como Chih-chin el teporocho y Sopita de fideos” Era evidente la animadversión que le profesaba al autor de Minas del retorno.

La percepción de Monsiváis respecto de mi admirado paisano tuvo un cambio súbito cuando se publicó su serie de obras relacionadas con los movimientos guerrilleros en nuestro país: Guerra en el paraíso, Los informes secretos, Las armas del alba, La fuga y Las mujeres del alba. En esta ocasión, estoy seguro, Monsiváis sí leyó con atención a nuestro escritor parralense, quien motivó, a partir de Guerra en el paraíso, su reconocimiento creciente sin el mínimo regateo.

Después tuvo una recaída en el aprecio recobrado hacia Montemayor. En esta ocasión fue relacionada con la faceta de cantante de ópera de mi buen paisano. Monsiváis contaba que estando en un hotel de Bogotá durante un encuentro de escritores latinoamericanos, Montemayor llegó con sus pistas bajo el brazo con una clara intención de amenizar aquella reunión. “Yo −continuó Monsiváis− ni tardo ni perezoso subí al segundo piso de aquel lobby. Para evitar el regocijo estético de aquel ‘recital’ me lancé a la calle fracturándome un pie, pero salvándome de escucharlo destrozar a voz en pecho algunas arias clásicas del Bel canto”.

IV

Desde nuestro primer contacto, siempre que marqué su número telefónico, la incertidumbre ante la posibilidad de que no aceptara visitarnos se fue desvaneciendo. Mis llamadas fueron siempre para solicitar su participación en diversas actividades, desde darnos una conferencia sobre temas muy diversos o inaugurar una exposición, hasta escribir un prólogo para un catálogo de arte o un libro colectivo de poetas de la frontera, o bien para participar como jurado en un concurso binacional fronterizo de poesía. Llegaban a tal grado los niveles de su erudición que recuerdo, en algún viaje en mi Volkswagen por las calles de Ciudad Juárez, haber iniciado yo una canción de The Del-Vikings, Elvis o el Piporro, sorprenderme al escuchar cómo Monsiváis la continuaba hasta terminarla. Su conocimiento y memoria musical iban, entre muchos más géneros e intérpretes, del rock clásico al bolero y al Piporro. A este último lo consideraba un creador excepcional.

Siempre contestaba la voz femenina de alguna de sus tías, quien me expresaba con transparente voz y sutil amabilidad que iba a ver si se encontraba el maestro, como ellas le decían. Yo, como ya lo dije, durante las primeras llamadas que le hice permanecía entre la ansiedad, la incertidumbre y el temor de que se negara a contestar, o bien, que aquella voz femenina me informara que había salido o que se encontraba descansando, algo que rara vez sucedió.

Durante los primeros meses del 2010, antes del fatal desenlace de su estancia en el Instituto Nacional de Nutrición, hablé con él varias veces. Habíamos acordado su participación en una conferencia que organizaba en el Consulado de México en El Paso, Texas, titulada “El pachuquismo y Tin Tan”. Nadie mejor que él para desarrollar este tema. Una de las últimas llamadas, justo antes de que ingresara al hospital, se volvió a manifestar su sentido del humor con la chispa que siempre lo caracterizó. Al preguntarle cómo se sentía, me respondió que no muy bien; su voz era algo disminuida y rasposa. Me dijo que en caso de morir, había una funeraria en la calle de Félix Cuevas, muy cerca de su casa, hasta donde podría irse caminando.

Por esos mismos días, en otra conversación, me comentó que habían tratado de extorsionarlo telefónicamente: “Era una voz amenazante y ruda. Me preguntó a gritos si me importaba la vida de mi hijo”. Pensaban que su asistente-secretario era su hijo, a quien veían entrar y salir frecuentemente de la casa de la colonia Portales. Me contó que con un gesto sonoro de “me da lo mismo” provocó la ira de aquel agresivo extorsionador, quien con la misma voz amenazante le dijo: “Aquí lo tenemos, y si no nos deposita 100 mil pesos, ahora mismo lo hacemos pedazos”. Monsiváis, sentado cómodamente, flanqueado por Fray Gatolomé de las Bardas y Miau Tse Tung, dos de sus gatos guardianes, y al ver a su secretario frente a él, les dijo: “Cumplan con su deber matándolo, yo cumpliré con el mío llorando”. Alcanzó a escuchar una mentada de madre igual de sonora y furiosa, al tiempo que colgaba el teléfono.

Su afición por las andanzas callejeras también lo llevó a tener experiencias desagradables. Monsiváis tenía un taxista que lo chofereaba por toda la ciudad. Era un hombre de su absoluta confianza, por aquello de los secuestros exprés. Una tarde de excepción que se vio obligado a parar un “libre”, y al ver el rumbo que tomaba aquel taxista, se le prendió la luz roja. Justo en el desvío hacia una zona poco amable, el taxi frenó intempestivamente con un ácido rechinido de llantas al tiempo que lo abordaba un personaje ataviado como “Pedro el Malo” con su característico antifaz, capa y cuchillo. Con amenazas le ordenó: “Quítate los lentes, cabrón. Y cierra los ojos si no quieres que te parta la madre”. Le respondió: “¿Para qué cierro los ojos? Sin mis lentes no veo nada”. “Otro chiste igual de pendejo y te parto la madre”, contestó el delincuente. Después de este asalto me decía: “Me sentí denigrado, subestimado y malo para improvisar un chiste que le bajara un poco lo violento a aquel engendro del mal”.

Una tarde-noche en la que Carlos caminaba por la Zona Rosa fue cercado intempestivamente por una mini pandilla de jóvenes, surgidos de las sombras de un callejón solitario. Le exigieron todas sus pertenencias de valor. En esa ocasión sucedió el milagro de la fama y la respetabilidad hacia el intelecto. Monsiváis, en estado “adrenalínico”, escuchó las órdenes que lanzó de súbito uno de los líderes de aquel comando citadino de asalto: “¡Momento! ¡Vámonos! Es compa, es el Monsi. No lo toquen”. La mini pandilla escapó rápidamente, de vuelta a la oscuridad.

V

Visitar su casa, en la calle San Simón en la colonia Portales, de la Ciudad de México, era penetrar en un espacio impregnado de un “surrealismo criollo” en el que los habitantes iban desde luchadores miniatura en posición de ataque hasta una pléyade de gatos que pululaba por sillones, mesas y estantes, fieles sirvientes del gran maestro de pelo hirsuto rodeado de libreros, y a quien Elena, su amiga de toda una vida, lo elevó a los altares, bautizándolo como Sansimonsi. Después de su partida quedamos en la orfandad muchos y fieles seguidores de sus aciertos ensayísticos. Llegar a su casa en un atardecer cualquiera, cuando la luz del día apagaba sus destellos, era entrar a un reino sombrío, con olor a cierta melancolía, casa en la que todos los habitantes permanecen en un mundo de colecciones empolvadas por la soledad que nos ha impuesto su ausencia definitiva.

El aroma, que con el tiempo van esparciendo libros y libreros, mezcla de un millón de lúcidas páginas y maderas de pino, aderezadas con el ronroneo musical de todos los hijos felinos adoptados en callejones y baldíos. Ellas: Miss Oginia, Miss Antropía, Coopelas o Maullas (Copi pa’ los amigos) y Bolita; ellos: Chocorrol, Miau Tse Tung y Fray Gatolomé de las Bardas, guardianes de esa fortificación de sabiduría y mil colecciones de insólitos objetos impregnados con la elocuente poesía de las calles, los mercados y las tiendas de usado; ecos de bruñidas voces que divulgan a gritos las maravillas de antigüedades y antiguallas, pregoneros de sabores a nieve de garrafa, a música de organilleros que lloran notas que coronan los días y vivifican la noche con melancólicas notas; fiesta callejera con sabor a tacos de trompo, a quesadillas sin queso, pero rellenas de flores de calabazas y pétalos de rosas, barrios en los que Sansimonsi ronda de noche buscando objetos que tal vez no sirvan para nada, pero que ahora, venturosamente, le dan vida al Museo del Estanquillo.

En una de estas llamadas contestó la voz femenina de siempre, pero esta vez era de una anciana. Supuse que era de la mayor de sus tías. Me preguntó de manera apenas audible y lentamente: “Bueno, ¿quién habla?” A lo que respondí: “Soy yo, Enrique Cortazar, señora. Busco a Carlos, mi amigo”. Me preguntó: “¿Es usted sacerdote?” No supe de momento qué responder. Se adelantó: “Es que necesito que me den la absolución, pues no tolero más la carga de mis pecados”. Al momento, ambos reímos al unísono. Él estaba seguro de que su engaño no cobraba sentido de realidad.

México recuerda y llora a Carlos porque, como pocos escritores, eliminó de sus actitudes la pedantería intelectual. A Monsiváis se le debe que los mexicanos al pensar acerca de la crónica, la literatura y la poesía sepamos que es divertida, insolente y disfrutable. Ojalá otros tantos autores activos aprendieran de Carlos la humildad necesaria para trascender los libros y vivir por siempre en la memoria de sus lectores.